| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | �N | �@ | �� | �@ | �� | �@ | �� |

| ���q�A���T���u������E�J������ Molecular Ensemble Development Research |

|

| ���q�A���T���u������E��͌��� Molecular Ensemble Analysis Research |

|

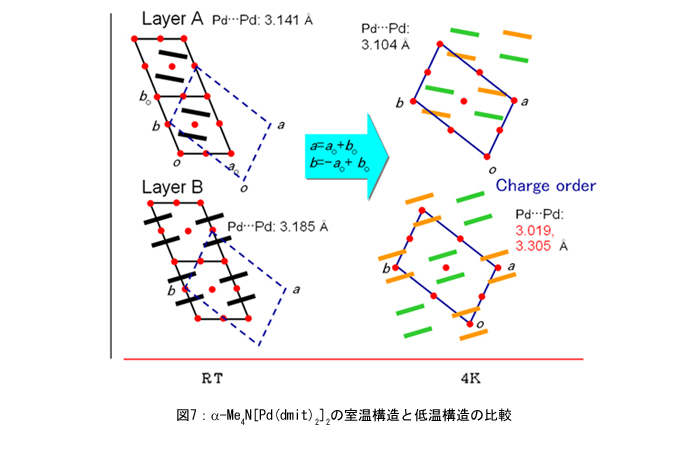

|

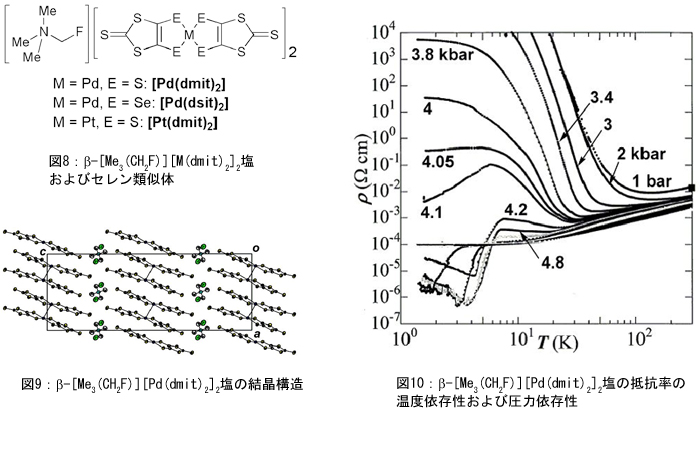

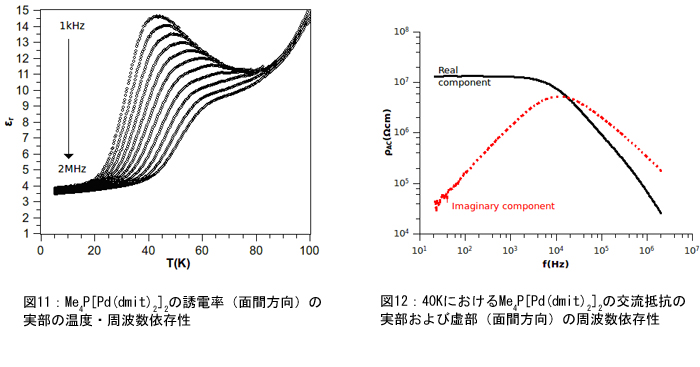

���q�A���T���u������E�J������ �Ǐ��d�q��ԁA���q�ԑ��ݍ�p��v�E���䂷�邱�Ƃɂ���ĐV�������q�������╪�q�@�\���J�����邱�Ƃ�ڎw���B�傫�ȖڕW�Ƃ��āA�ȉ��̂Q�̃e�[�}���Q�{���Ƃ���B �@�E���q�f�o�C�X�����Ɍ����Ă̊�b�̊m�� �@�E�G�}�@�\�̐���ƍ��x���i�L�@�����G�}�A�^���p�N���@�\����j

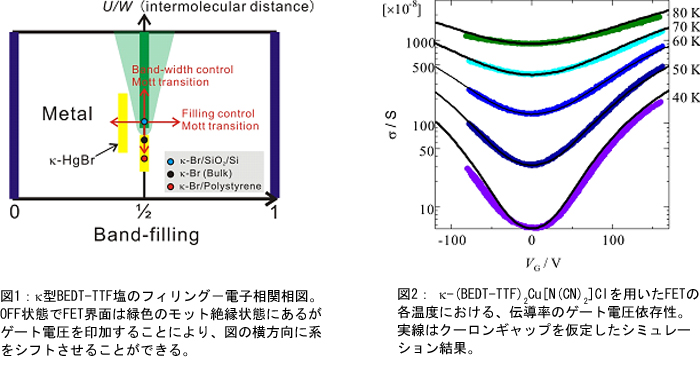

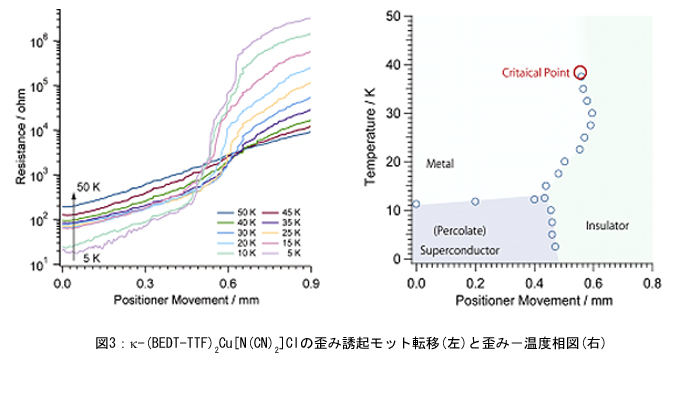

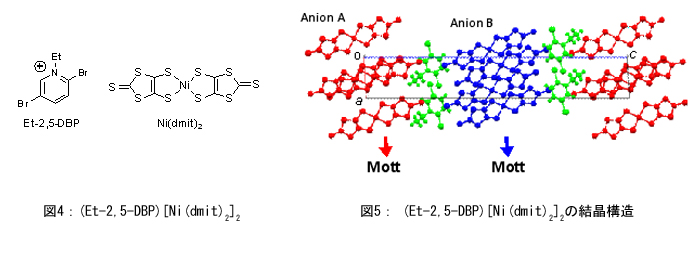

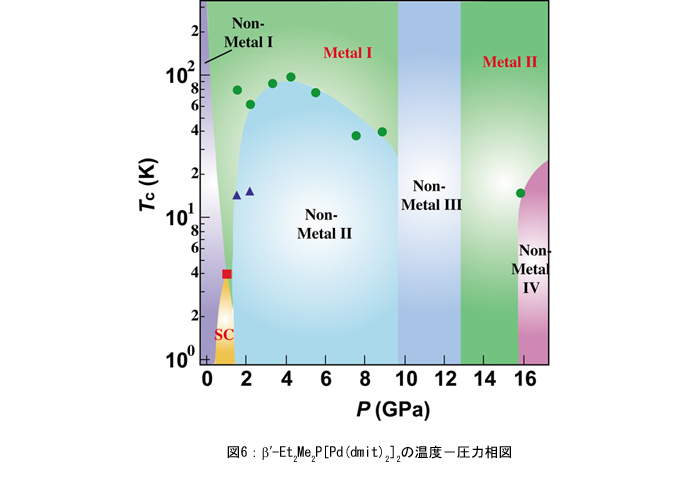

(1) ���q�����̂̊��d�E���ʑ���ƗL�@���b�g�E�g�����W�X�^�̎��� �����S���ҁF�R�{�A�쐚�A���A�{�c�A�ؑ��A�c���i���j�A�����G�i�������q�����������j �����֕��q�����́i���b�g�≏�́j�̔����P������p����FET���쐻���A���̓����𖾂Ɠ��쌴���̌����s�����B����܂ł̌����ŁAκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br�̔����P������SiO2/Si��ɒ���t����ƒቷ�Ń��b�g�≏��Ԃ����������^�̃g�����W�X�^���삪�\�ƂȂ邱�Ƃ����炩�ƂȂ��Ă���B���N�x�́A�t�F���~�ʂٕ̈����ɋN������L�����A���������o���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�[�[�x�b�N�W���𑪒肵���B���̌��ʁA�g�����W�X�^��OFF�̏�Ԃł�a�������Ac�������Ƃ��ɐ��̃[�[�x�b�N�W���������̂ɑ��āA�g�����W�X�^��ON�ɂȂ��a�������ł͐��Ac�������ł͕��̃[�[�x�b�N�W�����ϑ�����邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B����̓Q�[�g�d�E�ɂ��Ód�L�����A���������ꂽ���ʁA���b�g�≏�̊E�ʂŃ��b�g�]�ڂ��U�N����A�n�o�[�h�o���h������Ɠ����Ɍ��̋����I�o���h�������������߂Ɖ��߂ł���i�}1�j�B����A�މ������ł���κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl��p����FET���쐻���A���̓������͂����B���̃g�����W�X�^�ł͏�ɗ��ɐ����삪�m�F���ꂽ���߁A�ł��`�����̒Ⴂ�Q�[�g�d���𐳊m�ɓd�ג����Q�[�g�d���Ƃ��Ē�`�ł���B���̓_�𗘗p���ă��b�g�≏�̋ߖT�ł̓`�����ω��̉�͂��s���A���b�g�≏�����i���傤�ǃo���h�[�U����1/2�j����O�ꂽ�Ƃ���ł̓N�[�����M���b�v�����肷�邱�Ƃɂ�艷�x�ˑ�����Q�[�g�d���ˑ����������\�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B ( BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene, FET = Field Effect Transistor )  (2) �����֕��q�����̂ɂ�����c�ݗU�N���b�g�]�� �����S���ҁF�{�c�A�R�{�A�����i�������q�����������j �����֕��q������κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl�́A�ቷ�ɂ����ă��b�g�≏���Ɉʒu���A���͂̈���ɂ�蒴�`�����ւƃo���h������^�̃��b�g�]�ڂ��N�����B�{�����ł́A�V���Ɍ����ւ̘c�݂̈���ɂ�郂�b�g�]�ڂ̉\���𒅑z���A���ۂɘc�ݗU�N���b�g�]�ڂ��ϑ������Bκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl�̔����P�������v���X�`�b�N���ɓ\��t���A�w�ʂ���i�m�|�W�V���i�[�ɂ���Ċ��p�Ȃ����邱�Ƃɂ��c�݂���������B���̌����́A�����̉������ʂɂ��A��11K�Ńp�[�R���[�g���`���ւƓ]�ڂ����B�e���x�ɂ�����c�ݑ|���ɂ���R�l����̌��ʂ�}3�Ɏ����B40K�ȏ�ɂ����Ē�R�l���c�݂̈���ɂƂ��Ȃ��Ȃ��炩�ɑ�����������ŁA37.5K�ȉ��ł́A�}���Ȓ�R�l�̕ω��ƂƂ��ɋ����i���`���j����≏�̂ւƓ]�ڂ����B���̂��Ƃ́A37.5~40K�̊Ԃɘc�ݗU�N�����i���`���j�|�≏�̓]�ڂ̗ՊE�I�_�����݂��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���A�ϑ����ꂽ�c�ݗU�N���]�ڂ��c�݂̈���ɂ��o���h������^���b�g�]�ڂł��邱�Ƃ������Ă���B���̌��ʂɂ��A��㕪�q�����̂ɑ���o���h���ƃo���h�t�B�����O�̓������䂪�\�ƂȂ�A�V���ȑ��]�ڌ^�f�o�C�X�̎��������҂����B  (3) 2,5-�W�n���s���W�j�E���J�`�I����L����Ni(dmit)2�A�j�I�����W�J�����̑n�� �����S���ҁF���{�A�R�{�A�c���i���j�A�哇�A�����i�������q�����������j ��X�͋ߔN�̌����ɂ����āA�A���L���W�n���s���W�j�E����J�`�I���Ƃ���ꕔ��[Ni(dmit)2]2-�A�j�I�����W�J�������A�P��̌������ɓ��ނ̈قȂ����A�j�I���w��L����Ƃ����uBi-layer system�v���`�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�Ⴆ���`��-3,5-�W���[�h�s���W�j�E������Ȃ鉖�́A����d�q�n���`������w�ƁA���b�g�≏���ɂ��Ǎ݃X�s���n���`������w�����ꌋ�����ɋ�������A�u�f���A���@�\ �d�q�n�v���\�z���Ă���B���̉��ł́A�J�`�I���̃��E�f���q�ƃA�j�I���̗������q�Ԃɓ����n���Q���������ABi-layer system�̍\���`���ɏd�v�Ȗ�����S���Ă���ƍl������B�����Ŗ{�����ł�Bi-layer system����蔭�W�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA��Ώ̃J�`�I���ł���G�`��-2,5-�W�u�����s���W�j�E���iEt-2,5-DBP�j����Ȃ�[Ni(dmit)2]2-�A�j�I�����W�J������V�K�ɍ��������i�}4�j�B�P�����\����͂̌��ʁA(Et-2,5-DBP)[Ni(dmit)2]2�ł́A�P�ʊi�q���Ɍ����w�I�ɓƗ��ȓ��Ni(dmit)2�A�j�I���iA�����B�j�����ꂼ��Ɨ������w���`�����Ă���A���̉���Bi-layer system���`�����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����i�}5�j�B�܂��J�`�I���̂Q�ʂ̏L�f���q�\�A�j�I���̗������q�ԂɗL���ȃn���Q������������ꂽ�B�o���h�v�Z�A�`���x����A����ю���������̌��ʁA���̉��ł͓Ɨ��ȓ�̃A�j�I���w���Ƃ���Mott�≏����Ԃɂ���A���܂łɂȂ��d�q��Ԃ�L����Bi-layer system�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B���̉�����{�Ƃ��āA�J�`�I���̏L�f���q�𑼂̃n���Q�����q�ɒu������[Ni(dmit)2]2-���ɂ��Ē��ׂ邱�ƂŁA�n���Q���������\������ѕ����ɂ���ڂ����ʂ����������B���̌��ʁA�Q�ʂ����E�f���q�ɒu������Et-2I-5BrP���́AEt-2,5-DBP���Ɠ��l�̌����\�����`������ɂ�������炸�A�����̎��C�����͑傫���قȂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B����A5�ʂ����E�f���q�ɒu������Et-2Br-5IP���ł́A�Q�ʁA�T�ʂ̗��n���Q�����q���A�j�I���̗������q�ƃn���Q���������`�����AEt-2,5-DBP���Ƃ͈قȂ��������\���A���Ȃ킿���ނ̃A�j�I���w����Ȃ�Mono-layer system���`�����Ă����B  (4) �_�C�A�����h�A���r���Z����p�������������ł̕��q������β'-Et2Me2P[Pd(dmit)2]2�̓d�C�I���� �����S���ҁF���A�����i�������q�����������j �ŋ߁A��������Pd(dmit)2�̃A�j�I�����W�J�����ɂ����ăX�s���t�̏�Ԃ�Valence bond solid��ԂȂǂ̐V������������������������Ă����B���̌n�̍��̂͏툳�ł̓��b�g�≏�̂ł��邪�A�������͂������邱�Ƃɂ��A�������⒴�`���������B�ł��������������]�ډ��x������Me4P���ɔ�ׁA��r�I�������o���h���ƒႢ���������]�ډ��x��L����Et2Me2P����1GPa���ň�U���`���̂ɂȂ邪�A����ɍ������͂�������ƒቷ�̈�ɂ����Ĕ�����̗̈悪�����B�L���[�r�b�N�A���r����p��������ł�8���C���܂Ŋ��S�ȋ������������ł��Ȃ������B����A�_�C�A�����h�A���r���Z����p�����V�����T���v�����O���@�𗘗p���A15.8 GPa�܂ł̓d�C��R�𑪒肵�A13.6 GPa����HOMO-LUMO�̏d�Ȃ�ɗR������V����������Ԃ��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B ( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate )  (5) α-Me4N[Pd(dmit)2]2�̒ቷ�\������э������ł̓d�C�I���� �����S���ҁF���A�c��(�z)�A�哇�A�����i�������q�����������j ���O�p�i�q�����A��������Pd(dmit)2�̃A�j�I�����W�J�����ɂ����āA�ŋ߁A�J�`�I���̐������Ȃǂ𐧌䂷�邱�Ƃɂ��X�s���t�̏�Ԃ�Valence bond solid��ԂȂǂ̐V�����d�q������������������ė����B���̌n�̑����͏툳�Ń��b�g�≏�̂ł��邪�A��r�I�Ⴂ���͂������邱�Ƃɂ��A�������A����ɂ͒��`���������B���̒��ŁAα-Me4N[Pd(dmit)2]2�́A���x�~���ɂƂ��Ȃ��A110K �t�߂ō\�����]�ڂ��Ƃ��Ȃ�������?�����̓]�ڂ������A30K �t�߂����U�����I�ɐU�镑������A10K �ȉ��ł���ɐ≏������Ƃ����s�v�c�Ȑ����������Ă���B�ቷ�\����͂��s�������ʁA���̌�����110K�ȉ��ł͋�ԌQ�� ��ۂ����܂܁A�P�ʊi�q��a��a0+b0�Ab��-a0+b0 �ƂȂ�A�e�`���w����̌����w�I�ɓƗ���Pd(dmit)2���q���܂ށBLayer B�ł́APd(dmit)2�Q�ʑ̓��̖ʊԋ����Ɍ����ȍ��������AEt2Me2Sb���Ɠ��l�̓d�ו������N�����Ă���ƍl������B���ꂪ�A�d�C��R���̋}���ȗ����オ��ɑΉ����Ă���ƌ�����B�������A���̓d�ו�����30K �t�߂ł͏������n�߂Ă������߁A�d�C�`�������ǂ��Ȃ�����I�ɐU�镑���B����ɁA10K �t�߂ł͓d�ו������Ăь���邽�߁A�≏�����N���邱�Ƃ����������B����ALayer A�ł́A���x�ω��ɂƂ��Ȃ��Q�ʑ̓��̖ʊԋ����̕ω��͂قƂ�nj����Ȃ��B�_�C�A�����h�A���r���Z���𗘗p�������������ł̓d�C��R����ł�9.3GPa �œd�ו��������S�ɗ}�����邱�Ƃɂ���ċ����ɂȂ邱�Ƃ��ϑ������B ( dmit= 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate )  (6) �t�b�f�����ꂽ�A�����j�E����L�������dmit���̉��̓d�C�`���� �����S���ҁF�쑺�A�c���i�z�j�A���A�哇�A�R�{�A�����i�������q�����������j �]������m���Ă���W�`�I�������̌n-���`���̉�(R4E)[M(dmit)2]2 (E = N�AP�AAs�ASb; Ni�APd�APt�AAu)�̕��q�C�������݂��B���̍��̉��̏C���\�ȕ��ʂ͑����A�@�J�`�I��R4E+�̏C���A�A���S�J�ڋ����̑I���A�Bdmit (C3S52-)�z�ʎq���̗������q�𑼂̃J���R�Q�����q�i��ɃZ�����j�ɒu�������@�Ȃǂ��������A�c��Ȏ�ނ̕��q���i���j���̂̐v���\�ł���B�J�`�I��R4E+���ʂ̕��q�T�C�Y��傫������ƌ����\�����ω����A���`���̓��L�̕��q�z��iβ���邢��β'�^�j���Ȃ��Ȃ�B�����ŁA�A���L����R�ɃT�C�Y�̏����ȃt�b�f���q������u���ׂȃT�C�Y�ω��v��^���邱�ƂŁA�V���ȕ��q�����̉��̊J�������݂��i�}8�j�B�t�b�f�����ꂽ�A�����j�E����L���� β-[Me3(CH2F)N][Pd(dmit)2]2�̌����\���́A�t�b�f������Ă��Ȃ����iβ-Me4N���j�Ɠ��`�ł������i�}9�j�B����́A���҂̕��q�T�C�Y�����Ă��邱�Ƃ���A�t�b�f�́u�~�~�b�N���ʁv�ɂ�蓯�`�̌���������ꂽ�Ɛ������Ă���B�������A�����̌����w�I�ȗގ����ɔ����A���҂̓d�q�����ɂ͑傫�ȈႢ������ꂽ�B[Me3(CH2F)N]���̓d�C�`���x����сi���͉��ł́j���`���]�ډ��x�́A�Ή�����Me4N���̂����������サ���i�}10�j�B�܂��A��A��β-���邢��β'-(R4E)[Pd(dmit)2]2�����툳���ɂ����ă��b�g�≏�̂ł���̂ɑ��Aβ-[Me3(CH2F)N][Pd(dmit)2]2���ł͏툳���ɂ����ċ����I�ȐU�镑���������i�}10�j�B���l��[Me3(CH2F)N]�J�`�I�����܂�[Pt(dmit)2]2���̉��A�Z�����ގ���[Pd(dsit)2]2���i�}8�j�ɂ����Ă����`�̌����i �^�j�������A�툳���ɂ����ċ����I�ȋ������������Ƃ��킩�����B���Ȃ킿�A�J�`�I���ւ̃t�b�f���q�̓����́A�D�ꂽ�d�q������L����V�K��[M(dmit)2]�d�C�`���̊J���̗L�p�Ȏ�@�Ɗ��҂����B  (7) �_�C�}�[���b�g�≏�̗̂U�d�ُ� �����S���ҁFAbdel Jawad�A�c���i���j�A �����i�������q�����������j ���q���Q�ʑ̂��`�����A�Q�ʑ̂P������P�̓d�q��L����_�C�}�[���b�g�≏�̗̂U�d���ׁA����ȗU�d�����������������B���̗U�d�ُ�̎��g������щ��x�ˑ����́A�����N�T�[�U�d�̂Ɍ�����U�d���U�Ƃ悭���Ă���A�܂��A�ُ�̎n�܂鉷�x�͓d�׃M���b�v�ɃX�P�[�������i�}4�A5�j�B���̂悤�ȗU�d�����́A���q�Q�ʑ̍\����L���镪�q�����̂ɍL�͂Ɍ����A�������ɓd�C�o�Ɏq���[�����g�������Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���̋N���ɂ��Ă͖������m�ł͂Ȃ����A�U�d���̎���ˑ������Ȃ����Ƃ�����A�X�s���R���ł͂Ȃ��d�חR���ł��邱�Ƃ����������B����A����ɏڍׂȎ������s���A���̗U�d�ُ�̋N���𖾂炩�ɂ���\��ł���B   (8) ���q�������̓d��ɂ��d�q��ԕω�

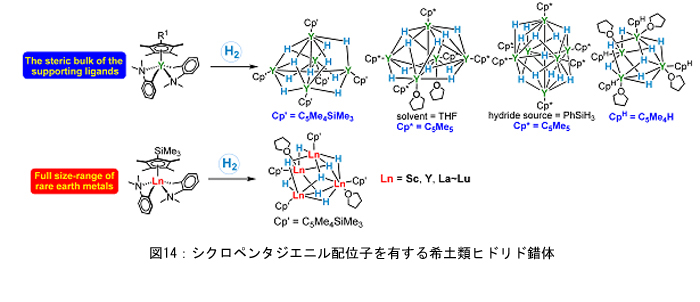

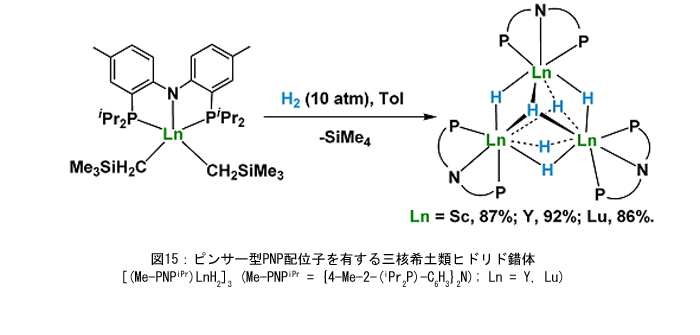

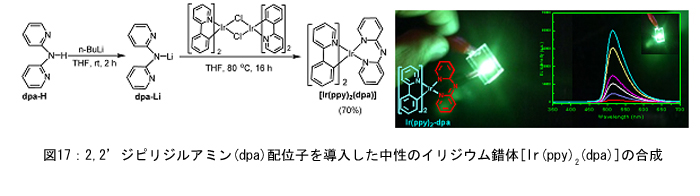

(8) ���q�������̓d��ɂ��d�q��ԕω������S���ҁF�썇�A�����i�썇�\�ʉ��w�������j �ߔN�A�L�@�����g�����W�X�^�i�L�@TFT�j�̐��\������I�Ɍ��サ�Ă���B���������̈���ŁA�쓮���̓d�q��Ԃɂ��ẮA�����s���ȂƂ��낪�����B�����ŁA�d������Ԃɂ�����L�@�����̓d�q��Ԃ��A�Ǝ��ɗ����グ���u�����ʖ@�ɂ��X���z������(FY-XAS)�ɂ���Ē��ׂ��B���̎�@�́A�]���̓d�q���ʖ@�ɂ�鑪��Ƃ͈قȂ�A���������̓d�q��Ԃ��ϑ��ł���ق��A�d��ɂ���ĐM�����c�߂��錜�O���������߁A���z�I�ȑ����@�ł���B ����܂ł̎����ł́A�L�@TFT�ɂ悭�p������y���^�Z�������̓d�q��Ԃ�FY-XAS�ɂ���Ē��ׂ��Ă����B����ƑΔ䂵�āA�A���L�����z�����I���S�`�I�t�F���U����(DH6T)������FY-XAS���s�����i�}13�j�B�}a�ɂ̓o�C�A�X��0V��-90V�Ɉ���������̃X�y�N�g�����d�˂Ď����A�}b�ɂ͂����̍��X�y�N�g�����g�債�Ď����Ă���B���X�y�N�g���̓����Ƃ��āA��̃I���S�`�I�t�F���̃X�y�N�g���Ƒ傫���قȂ邱�Ƃ����炩�ł���B���̃X�y�N�g���`��́A�A���L�����XAS�X�y�N�g���ƍ������Ă���A�A���L����ɓd�E���ʂ��W�����Ă��邱�Ƃ����������B���Ȃ킿�A���q�������ɂ�����d�ꕪ�z�͈�l�łȂ��A����̕��ʂɏW�����Ă���ƍl������B���̂��Ƃ́A���q�f�o�C�X�̓d�q��Ԃ��f�U�C�������łƂĂ��d�v�ł���A����������E������i�߂�K�v������B (1) Cp�z�ʎq�Anon-Cp�z�ʎq��L���鑽�j��y�ރq�h���h���̂̍����ƍ\�� �����S���ҁF��A���Y�A���A���i��L�@�������w�������j ��y�ދ���1�ɑ���1�̎x���z�ʎq��L����W�q�h���h��"(L)LnH2"�͈���ȑ��j�\�����`�����邽�߁A2�̎x���z�ʎq�������m�q�h���h��"(L)2LnH"�Ƃ͑S���قȂ�\���A�������������A�ߔN���ڂ���Ă���B�V�N���y���^�W�G�j���z�ʎq(Cp)��L����W�q�h���h��́A����܂�C5Me4SiMe3�̂悤�Ȑ������z�ʎq��L������r�I�C�I���T�C�Y�̏�������y�ދ�������Ȃ�l�j�q�h���h���̂ɂقڌ����Ă����B�{�N�x�̌����ł́A�r�X(�A�~�m�x���W��)����[(C5Me4R)Ln(CH2C6H4NMe2-o)2] (Ln = Sc, Y, La~Lu; R = SiMe3, Me, Et, H)��p���邱�Ƃɂ��AC5Me4SiMe3��݂̂Ȃ炸�AC5Me5���C5Me4H��Ȃǂ�L����V���Ȏl�j�A�܊j�A�Z�j�̊�y�ރq�h���h���̂̍����ɐ������A�܂�����܂œ����Ȃ����������^��La�Ȃǂ̑傫�ȃC�I�����a�̋�����L����|���q�h���h����[(C5Me4SiMe3)LaH2]4(THF)2�̍�������������(�}14)�B�����V�K��y�ރq�h���h���̂̔������A�����Ȃǂɂ��Č�������i�߂Ă���B  �܂��A���l�Ȏ�@�ɂ��A��V�N���y���^�W�G�j���n�z�ʎq������y�ރ|���q�h���h���̂Ƃ��āA�s���T�[�^PNP�z�ʎq��L����O�j��y�ރq�h���h����[(Me-PNPiPr)LnH2]3 (Me-PNPiPr = {4-Me-2-(iPr2P)-C6H3}2N); Ln = Y, Lu) (�}15)��J�`�I������j�|���q�h���h����[(Me-PNPiPr)2Ln2H3(THF)2][BPh4]�̍����ɂ����߂Đ��������i�}16�j�B   (2) �L�@�������̂���ՂƂ���V�K�����ޗ��̊J�� �����S���ҁF��A���Y�A��{�ARai�i��L�@�������w�������j �g���X�i�t�F�j���s���W���j�C���W�E��(III)����[Ir(ppy)3]�̂悤�ȁA�z�����v�e�b�N�ȃL���[�g�^�J�ڋ������̂́A�ߔN�L�p�ȗӌ��L�@EL�ޗ��Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�������A���̂悤�ȁA�����z�ʎq���R�����̂́A�����╨���̐���Ȃǂɂ����ėl�X�Ȑ���������B���������͍ŋ߁A�L���[�g�z�ʎq���Q���C���W�E�����̎�[Ir(ppy)2]�ɕ⏕�z�ʎq�Ƃ��ăA�~�W�i�[�g�Ȃǂ̒��f�ܗL�z�ʎq������ƁA���̂̔��������Ȃǂ��傫�����P�ł��邱�Ƃ������������B�{�N�x�̌����ł́A�V����2,2'�W�s���W���A�~��(dpa)�z�ʎq�����������̃C���W�E������[Ir(ppy)2(dpa)]�̍����ɐ��������B���̍��͍̂����G�l���M�[����(123.5 cd/A)�ŋ����ΐF��������(43.2 lm/W) (�}17)�B���̍��̂�CBP�i4,4'-N,N'-dicarbazoylbiphenyl�j�Ƀh�[�s���O�������̂��w�Ƃ����L�@EL�f�o�C�X�ł́A5%�h�[�s���O�����f�o�C�X���ł����������̗ǂ��ΐF�̌���N�������������Ƃ����炩�ɂȂ����i�}17�j�B����͍��̂̔����������Z���A�O�d���\�O�d�����ł�傫�����点�邽�߂ƍl������B����A�l�X�Ȕz�ʎq�����މ����̂��������A����Ȃ�������Ȃǂ�ڎw���B  (1) �v���e�C���L�i�[�[Cα�j�Q�܁AIB�U���̂̑j�Q���J�j�Y����� �����S���ҁF�c���A����A����A�����i�����L�@�������w�������j �v���e�C���L�i�[�[C�iPKC�j�̓^���p�N�������_���y�f�ł���A���̊������ɂ�C1�h���C�����K���h�A�J���V�E���C�I���A����уz�X�t�@�`�W���Z�������K�v�ł���BC1�h���C�����K���h�Ƃ��āA�����I���K���h�̃W�A�V���O���Z���[����A������v�����[�^�[�ł���z���{�[���G�X�e���Ȃǂ��m���Ă���A������PKC�������܂Ƃ��ē����B�����X�́AC1�h���C�����K���h�ł���IB�U���́iIB-6A�AIB-15A�j���APKCα�������������A�z���{�[���G�X�e���ɂ��PKCα��������j�Q���邱�Ƃ����������Ă����B�܂���N�܂ł̌����ɂ���āA�����̉������̓z�X�t�@�`�W���Z������PKCα�Ƃ̑��ݍ�p�ɉe����^���āA�j�Q�����������Ă���\�����������ꂽ���Ƃ���A���N�x�̓r�A�R�A�𗘗p���Ă��̑��ݍ�p�̏ڍׂȉ�͂��s�����B���̌��ʁA���m��PKC�j�Q�܂ł���D-erythro-Sphingosine��safingol�́A�z�X�t�@�`�W���Z������C2�h���C���̌�����j�Q���邱�Ƃ����炩�ƂȂ������AIB-15A�̓z�X�t�@�`�W���Z������C1�h���C���̌�����j�Q����\�����������ꂽ�B (2) �W�I�L�V�Q�i�[�[�ƒᕪ�q�������̑��ݍ�p��� �����S���ҁF�����A���c�i���c�R�������������j �����Aspergillus fumigatus���Y�o����V�R�������̐������o�H�����ɂ����āA�S�����α-�P�g�O���^���_�����q�Ƃ���W�I�L�V�Q�i�[�[�����݂��A���q���ɓ�_�f���q�ɂ��ˋ��`����G�}���邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���q���ɓq�_�f�ˋ������V�R�������͂��܂�m���Ă��炸�A�����G�}����y�f�Ƃ��Ă͓��ڂ̂��̂ł���B���̃��j�[�N�Ȕ����͑�ϋ����[�����̂ł���A���̔����@�\�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA���̃W�I�L�V�Q�i�[�[�̌����\����͂��s�����B����ꂽ�\���ɂ���āA���m�̃W�I�L�V�Q�i�[�[�Ƃ͈قȂ��F���ɂ̓_�C�}�[�\�����K�{�ł��邱�Ƃ��������ꂽ�B����ɔ����@�\�𖾂炩�ɂ��ׂ��������ԑ̏�Ԃ̕ߑ��A������������i�߂Ă���B (1) �u���^���p�N��Dronpa�̑��ʑ̉��ƌ�switching���� �����S���ҁF����A�[��A �{�e�i�זE�@�\�T���Z�p�J���`�[���j photochromic�Ȍu���^���p�N��Dronpa�̂���ψّ̂ŁA�Z�x���オ��Ƒ��ʑ̉����i�ނ��ƁA���ʑ̉����i�ނ�photoswitch�̃X�s�[�h���x���Ȃ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�܂��APALM�Ŏl�ʑ̂�photoswitch�̒x���t�H�g�N���~�b�N�u���^���p�N��22G��p����ƁAswitching cycle������ɕ��o�����photon������葽�����߁A��荂�𑜓x�̉摜���邱�Ƃ��������B (2) �t�H�g�N���~�b�N�u���^���p�N��Dronpa�̈Ï�Ԃ̍\������ �����S���ҁF����A�[��A �{�e�i�זE�@�\�T���Z�p�J���`�[���j �u���^���p�N��Dronpa�́A���Ǝ˂ɂ���Ė���ԂƈÏ�ԂƂ��t�I�ɑJ�ڂ���t�H�g�N���~�Y���������B�������A�Ï�Ԃ͏�����ł��邽�߂ɁA���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɏ��X�ɖ���Ԃɖ߂��Ă��܂��A�����Ԃ̑����v����NMR�ł͑��肪����ł������B�����ŁA�}���`���[�h���t�@�C�o�[�Ń��[�U�[���Ǝ˂��Ȃ���Ï�Ԃ̂܂�NMR�Ŋȕւɑ���ł����@���J�������B�����13C-NMR�X�y�N�g���@�Ƃ�g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��ADronpa�̃t�H�g�N���~�Y���̕��q�@�\���𖾂����B  |

|

���q�A���T���u������E��͌��� ����E�J���O���[�v�Ƌ��͂��A�L�͈͂ɂ킽�镪�q�n��������X�̕��G�Ȍ��ہE�@�\���Ǐ��I�d�q��Ԃ̋��t�I�A�g�Ƃ��ė���������I�����̍\�z��ڎw���B���ɁA�u���̕����̋@�\�̓d�q�_�I�����v���ڕW�̈�Ƃ��Đݒ肷��B

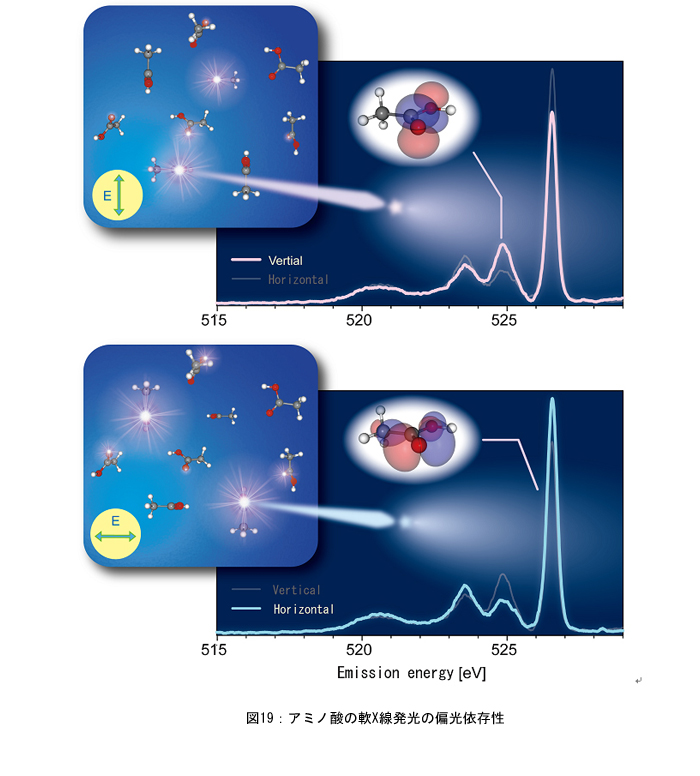

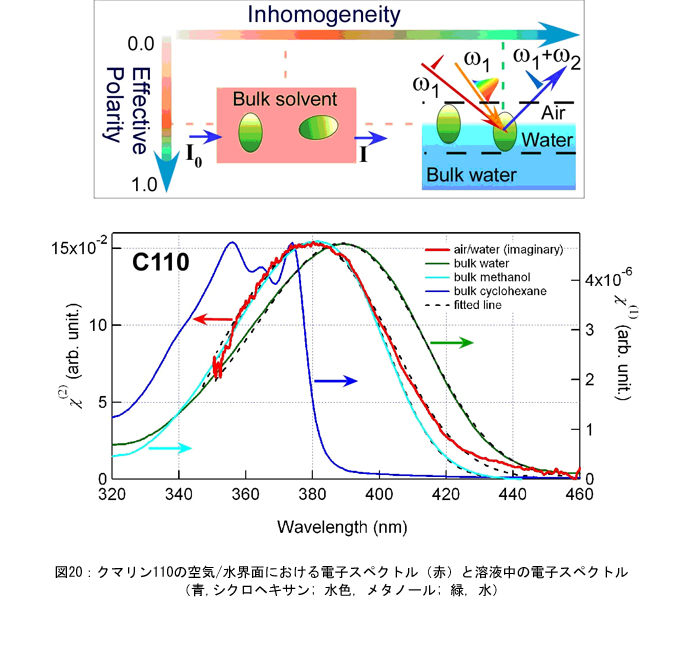

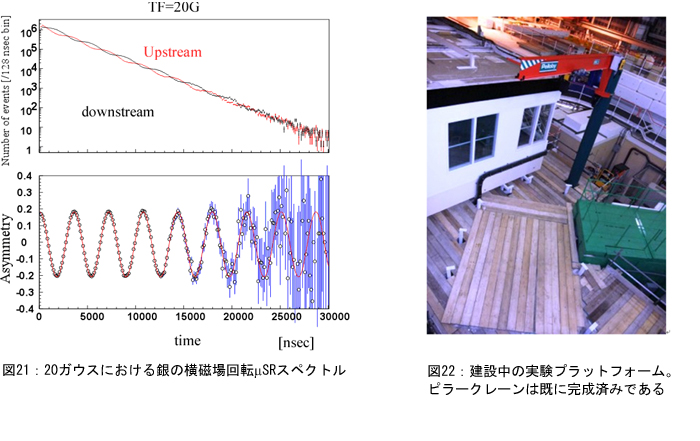

(1) �������^�זE���`�B�n�ɂ����镪�q�ԁE���q�����ݍ�p�̌��� �����S���ҁF��A�����i�鐶�̋����Ȋw�������j �ۂ�ۗށA�A���̊��i���A�_�f�A�h�{�Ȃǁj���m�E�זE�����`�B�́A���Z���T�[�Ƃ��ē����q�X�`�W���L�i�[�[�iHK�j�ƁA���X�|���X���M�����[�^�[�iRR�j�̓�̃^���p�N���Ԃ�ATP �ˑ����̃����_��]�ڔ�������čs���A�u�����`�B�n�v�ƌĂ��B���݁A�������̓����`�B�n��`�q�����炩�ɂȂ��Ă���B�{�����́AHK�̊����q���m�̕��q�@�\�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B���ω��ɉ��������זE�����`�B�ɂ�����A�u�h���C���Ԃ̕��q�����`�B�@�\�v�A�uHK��ATP�ˑ������ȃ����_���@�\�v����сuHK-RR�Ԃɂ����郊���_�]�ڋ@�\�v��L�������ݍ�p�̊ϓ_����𖾂���B��N�x����A�W�t�e���A��Corynebacterium diphtheriae�̃w���Z���T�[�V�X�e��ChrS/ChrA�iHK/RR�j�������ΏۂɎ��グ���B�W�t�e���A�ۂ̓q�g��C���S���Ɋ�������a���ۂł���A�h��̌��t�w���O���r���̃w������ȓS���Ƃ��Ă���AChrS/ChrA�����͂̃w���Z�x�����m���A�w�������n�i�w���I�L�V�Q�i�[�[�j��`�q�̔����𑣐i���Ă���B���ɍ\�z���Ă���咰�ۂ��z�X�g�Ƃ��锭���n�����ChrS�����AX�������\����͂�ڎw�������������J�n�����B�e��E�ʊ����܁A�w���̗L���AChrA�̗L���AATP�A�i���O�̗L���Ȃǂ̏����������ł���B�܂��A���i�w���Z�x�j�ω����m�ɂ�����傫�ȍ\���ω������ς��邱�Ƃ�ړI�ɁAX�����p�U���������J�n�����B�זE����͕킵���i�m�f�X�N�ɖ��ߍ���ChrS�������Ƃ��邪�A���̎��������ɍœK�������������ł���B (2) ���̓��̓S�A���̕��q�_ �����S���ҁF���{�A���]�A��i�鐶�̋����Ȋw�������j �a���ۂ��S���z�X�g�̃w���O���r������D�悷��ۂɁA�������̃^���p�N���E�y�f���֗^���Ă���B���̐��̓��S�A���̕��q�_�I�ȉ𖾂��߂����āA�S���O������ɊҌ�����y�fDcytb�iUniversity of British Columbia�A Grant Mauk�����Ƃ̋��������j�ƍזE����ʂ��čזE���Ɏ�荞�ރw���A���^���p�N�������̂̍\����͂��J�n�����BDcytb�͂U�ђʂփ��b�N�X�������A�w����q���ƍl�����Ă���BMauk���������ꂽ����������p���Č��������J�n�����B�w���A���^���p�N���́A�n���Ńw���������ł���^���p�N���A���ђʓ�ʑ̃^���p�N����ATP�����^���p�N����ʑ̂̃w�e���ܗʑ̂ŁA�w�������^���p�N�����^��ł����w�����AATP�����G�l���M�[��p���Ė��ђʃ^���p�N����ʂ��čזE����ʉ߂�����B�������̕a���ۂ̈�`�q���Q�l�ɁA��10��ނ̃w���A���^���p�N���̔����n���\�z�����B�咰�ۂł̔����ʁA�����̂̈��萫�A���n�t���ł̕��U�Ȃǂ��w�W�ɂ��āA�P��ނ̃w���A���^���p�N�������̂̐����W�i���B���̌��������J�n�����B (3) �d�ړ��^���q�������ɂ�����Ód���ݍ�p�̉��� �����S���ҁF�����A ���c�i���c�\���Ȋw�������j ���q������α-(BEDT-TTF)2I3��135K�ŋN��������≏�̓]�ڂ̋N����d�q���x���Ŗ��炩�ɂ��邽�߂ɁA���ˌ�������܃f�[�^��������I�ɓd�q���x���z�ƐÓd�|�e���V�����̉������s�����B���̌��ʁA�ቷ���ł́AI3���q���ŐÓd�|�e���V�����̋Ǐ��I�ȕω��������������B����́AET���q�Ԃ̓d�וs�ω�������������̂ł���ƍl������B�܂��A�≏�w��I3���q�Ɠ`���w��ET���q�Ԃɂ́A�`������j�Q����v���ƂȂ�|�e���V�����M���b�v���ϑ����ꂽ�B����ɔ����AI3���q��ET���q�Ƃ̊ԂŁA�����≏�̓]�ڂɔ����d��x�N�g���̖��m�ȕω�������ꂽ�B�d�q���x���z����́AI3����ET���q�ւ̓d�ړ����m�F���邱�Ƃ��ł����B����A�ȏ�̂悤�ȕ��q�Ԃ���ѕ��q���Ód���ݍ�p�̊ϓ_����AMI�]�ڂ̃��J�j�Y�����c�_����\��ł���B (4) ���q��������ΏۂƂ������ቷ�������w����ܑ��u�����X�����C��ܖ@�̊J�� �����S���ҁF����A ���c�i���c�\���Ȋw�������j ���q�������ɂ����Ď������鑽�ʂȊ���Ԃ̍\�������������������邽�߂ɁA�Ɍ��������w��������̎�@�J�����s�����B�����A�w���E���z�^�Ⓚ�@�ƃ_�C�������h�A���r���Z���̑g�ݍ��킹�ŁA���q�������̕��������ɕK�v�ȋɒቷ�̈�ł̈��͎����������������A�����Z�p�I�ɍ���ł���Ɣ��f�����B�����ŁA�w���E���A���t���[���N���C�I�X�^�b�g�Ƌ����x�����E�����N�����v�^�Z����g�ݍ��킹���V�X�e�����̗p���A������0.5GPa�܂ʼn���������Ԃ�1.5K�܂ŗ�p�ł��钴�ቷ�������w����ܑ��u�̊J����i�߂��B���݂̂Ƃ���A�N���C�I�X�^�b�g�ƃN�����v�^�Z���𗧂��グ�A1.5K- 0.5GPa�̋Ɍ�������B�������B���̃X�e�b�v�Ƃ��āA�����o��𗘗p�����������@�̊m�����s���Ă���B����22�N�x�́A����ܑ�����ϕ����ˋ��x���ς���ɂ����āA�x�����E�����V�����_�[����̎U���̉e������������f�[�^�����@���J�������B����A���̕��@��CCD�J�����̃e�[�^�����V�X�e���ɑg�ݍ��݁A���q��������ΏۂƂ����Ɍ��������w��������V�X�e��������������B�V���ȍ��x���Ƃ��āA�����Ɉ�����鎥���ϒ������ۂ̉�܋��x�ω����ʑ��q�����o����v����@�̊J�����s�����B���̌��ʁA���˂w���̕Ό���ϒ�����v����@�Ƒg�ݍ��킹�邱�ƂŁA���C�U���Ǝl�Ɏq�U���Ƃ��v�����邱�Ƃ��\�ɂȂ����B �����S���ҁF�h�A���c�A���c�A�c���A�����A�x��i��N���������`�[���j �K�X��ő̂𒆐S�Ƃ��Ĕ��W���Ă�����X�����������̗n�t���̓���̌��f�̓d�q��ԕ��͂ɂ����p���邽�߁A���u�J���A������@�J������ѐV�����X�y�N�g����͎�@�̊J�����s���Ă����B�^���p�N���̑�\��Ƃ��āA�~�I�O���r����ΏۂƂ����B�~�I�O���r���́A�����_�ɋ������f��������܂܂Ȃ����߁A��X�����������̌��f�I�𐫂Ƃ������������������Ƃ��ł���B�܂��A�����_�i�w���j����芪���|���y�v�`�h���ɂ��Ă��A�d�q��ԂƂ������_�ʼn��߂čl�@���邽�߁A�n�t���̃A�~�m�_�Ƃ��̏d�����̌������s�����B����A�p�x�������d�q������p���āA�[�ꎟ�����q�������̌������s�����B (1) �p�x�������d�q�����ɂ��[1�����L�@���̂̓d�q�\�� �����S���ҁF�h�A���c�A���c�A�c���A�����A�x��i��N���������`�[���j TTF-TCNQ��TSF-TCNQ�͂Ƃ��ɓT�^�I�ȋ[1�����L�@���̂ł���A�~���ɔ����d�ז��x�g�iCDW�j�]�ڂ��N�����BTTF�n�ɂ��Ă͂���܂ł̊p�x�������d�q�����iARPES�j��������A�X�s�m���^�z�����o���h�≷�x�ω��ɔ������ɑ傫�ȃX�y�N�g�����x�̈ړ��Ȃǂ��ϑ�����Ă���A�P�������⋭�����ւ̌��ʂ��c�_����Ă���B����AARPES�̐����ȉ��x�ω��𑪒肵���BT*�����Tgap �͂��ꂼ��CDW�̂P��������тR�����h�炬�����B���n�߂鉷�x�ɑΉ����Ă��邱�Ƃ���AT*�ƃl�X�e�B���O��������уM���b�v�`���ƂR�����h�炬�̊Ԃɂ͋����W�����邱�Ƃ��������ꂽ�BTTF�n�ɂ����Ă����l�̐U���������邪�ATSF�n�Ɣ�ׂăX�y�N�g���ω��̃G�l���M�[�X�P�[���͑傫��EF��̋��x�͔��ɏ������Ȃ��Ă���A�d�q���ւ̋����f���Ă���ƍl������B (2) �n�t���̃A�~�m�_�A�|���y�v�`�h�̓d�q��� �����S���ҁF�����A�x��A���c�A���c�A�c���A�h�i��N���������`�[���j ��ʓI�ɂ悭�m���Ă���悤�ɁA�^���p�N���́A���x�A���́ApH��������͈͂̒l����O���ƁA�܂肽���܂�Ă܂Ƃ܂���(�t�H�[���f�B���O)��Ԃ���A�قǂ���(�A���t�H�[���f�B���O)��ԂɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȍ��ۂɂ́A�^���p�N���̑����̓d���A�n�}�Ƃ̐��f�����Ȃǂ̑��ݍ�p���傫����������Ă���ƍl�����Ă���B��X�́A�d�q��Ԃׂ邱�Ƃ��\�ȓ�w��������p���ėn�t���ŋN���錻�ۂ��ϑ����邱�ƂŁA�n�t���ɂ�����^���p�N���̐����Ɠd�q��Ԃ̂������ׂ錤����ڎw���Ă���B ����܂ł̌����ŁA��w�������X�y�N�g�����A���q���̊��\��̓d���ɂ���đ傫���ω����邱�Ƃ��ϑ����ꂽ�B�Ⴆ�A�|�_���q�ɂ݂���pH�ɂ���X�������X�y�N�g���̑傫�ȕω��͕��q�O���v�Z�̌��ʂƂ̔�r����|�_�̃J���{�L�V����̓d���ɂ��d�q��ԕω��ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B���̌��ʂ́A��w�����������@�̎����f�I�𐫂�T�C�g�I�𐫂𗘗p���āA���q���̓���̊��\��Ȃǂ̕��ʂ�I��Ŋϑ����邱�Ƃ��\�ł��邱�Ƃ������Ă���B���l��pH�ɂ���X�������X�y�N�g���̕ω��́A���V���A���V���A�V�X�e�C���Ȃǂ̃A�~�m�_�ł��ϑ�����Ă��āA���q�O���v�Z�̌��ʂȂǂƂ̔�r���s���Ă���Ƃ���ł���B �{�N�x�́A����ɕ��q�O���̏������ڍׂɓ��邽�߂ɁA�����Ό���������w���𗘗p���������@���J�������B�C�����q��^�̐���\�ʂɐ��ċz���������q�ɂ����ẮA�����ȕΌ��ˑ������ϑ�����A�ȑO����Ό��ˑ����𗘗p�����������s���Ă��邪�A�n�t���̕��q�̂悤�ȃ����_���ő��ݍ�p�̋����n�ɂ����Ă͕Ό��ˑ����͊ϑ��ł��Ȃ����̂Ǝv���Ă����B��X�́A�n�t���̕��q�ɂ����āA�����ȕΌ��ˑ����������ꍇ�����邱�Ƃ𐢊E�ŏ��߂Ċm�F�����B���̐}�Ɏ������̂́A�L�@�n�}�i�A�Z�g�j�g�����j���̐|�_�̓�w�����������@�ɂ��ϑ����ʂł���B��̃O���t���A�����Ό��̓d��x�N�g�����ϑ����ɑ��Đ��������Ŋϑ������ꍇ�A���̃O���t���d��x�N�g�����ϑ����ɑ��Đ��������ɂ����ꍇ�̃X�y�N�g���ł���B��N���̓d��x�N�g���ƕ��q�̌����ɂ���ċz�����₷�����ω����邽�߁A�����_���ȗn�t���̕��q�������̕��������������q���I������A����ɂ���āA�Ό��ˑ����������B�Ό��ˑ����̑���ɂ���ėn�t�����q�̕��q�O���Ώ̐��������I�ɕ��ނ��邱�Ƃ��\�ɂȂ������߁A����̗n�t���ł̑��ݍ�p�̌����ւƉ��p���A���ݍ�p�ɂ�镪�q�O���̕ω��Ƃ炦�����������i�߂�\��ł��� �B  (3) ��K�͐��l�v�Z�ɂ������^���p�N���̓d�q��Ԃ̗��_��� �����S���ҁF�c���i��N���������`�[���j �{�����ł́A�����^���p�N�����̃w������т��̎��ӂł̋Ǐ��\���Ƃ����ł̓d�q��ԂƂ̊W���A�S��3d�d�q�ԑ��ݍ�p�i�d�q�����ʁj���ߎ����s�����ƂȂ���������舵�����Ƃɂ���ė��_�I�ɖ��炩�ɂ��A�d�q��Ԃɑ���Ǐ��\���Ƃ��傫�ȃX�P�[���ł̍\���̊֘A�𗝉����A�����^���p�N���́u�@�\�v�����̃��J�j�Y����d�q��Ԃ����Ƃɂ����~�N���ȃ��x���ʼn𖾂��邱�Ƃ�ڎw���Ă���B����22�N�x�́A�S����у|���t�B�������l�������S�E�|���t�B�����N���X�^�[�͌^�i�S��5��3d�O���ƁA�|���t�B�������q����24�̒��f�E�Y�f���q��2s��2p���q�O���Ƃ��l�������͌^�j�̃v���O�����J�����s���A���̊J�����قڊ��������B STM��p�����P��X�s�����o �����S���ҁF����A�ԌI�A���i���؎����������j ���q�╪�q���ɋǍ݂���X�̃X�s����Ԃׂ邽�߂ɁA�d�q�X�s���m�C�Y�����g���l���������iESN-STM�j�𗧂��グ�Ă���B���̑��u�͐Î��ꒆ�ɂ�����X�s�����^����STM�̃g���l���d����ʂ��Č��o�����@�ł���A���ɂ������̌����O���[�v�ɂ���āA�X�s���̈ʒu�Ƃ��l�����߂���͂��邪�A�ώ@������M�����x�̊ϓ_����Č����ɖR�����A�M�ߐ��ɂ�����B �����Ŗ{�����ł�ESR-STM����̃X�s�����o��@�Ƃ��Ċm�������邽�߂ɁASTM�̍����艻�A�����쐻����ъώ@�����̐��䐫����A����ȐM�����o�̍������������ꂼ��A������STM�w�b�h�A�����^��E�ቷ�E�����x���A�ቷ��G��������Ȃǂ̑g�ݍ��݂ɂ��s�����B���̌��ʁASTM/STS���R���Ԉ��肵�đ���ł��鑕�u�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B����ɁA���߂ăX�s�����o�ɓK���Ȏ����̌������s�����Ƃ���A���f�I�[Si(111)�\�ʂ��K���ł��邱�Ƃ��킩�����B���̕\�ʂ̓V���R���̃_���O�����O�{���h�iDB�j�����f�ŏI�[����Ă��邽�߁ASTM�T�j�ɂ�萅�f��E��������ƕs�Γd�q������DB����������邽�߁A�X�s���M�����o�̉\��������B�܂��A���̕\�ʂ͉��w�I�Ɉ���ł��邽�߁A��Ƌz�����q�̑��ݍ�p����������莩�R�ȏ�Ԃ̕��q�ώ@�Ɍ����Ă���B�@���݁ASTM�T�j�ɂ��P���DB�������m�F����Ă���ADB�̓d�q��Ԃ��܂߂�H-Si(111�j�\�ʂ̕]�����s���Ă���B����͋������̂�t���[���W�J���Ȃǂ̊����̕�������A�������q�������������L�@�������w�������ŐV���ɍ���镪�q�ɂ��Ă��ώ@���������Ă���B ���ʌ��o���C���E�ߓn���z�����o�ɂ��2�E3 �X�s���A�g �����S���ҁF����i���w���̓`�[���j �L�@�����̂ł́A�d�q�̒S����̓��W�J���C�I���ł���B���W�J���C�I���͊�d�q�ɂ��X�s���������A�d�ɊE�ʂł͐��E���̃��W�J���C�I�����`�������B���̃X�s���͈�d���܂��͎O�d����ԂŁA�d�Č����ߒ��͑��d�x�ɂ��ω�����B���̃X�s�������C���̎�@��p���đ��삷�邱�ƂŁA���W�J���C�I���̋����𐧌䂵�A�d�q�ړ��ߒ��̏ڍׂ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���B �@�������̂ł���S��p�����d�Ɍ`�������݂Ă������ASiO�Ɠ��l�A�قڏ���������ݒ�ł����B�������A���҂Ƃ���d���������̐^��R��ɂ��ڍ����Ă���B���̊ԂɁAIr(ppy)3���Q�X�g�Ƃ���A�ӌ����L�@EL�f�q���������T�����A�قږ����ł���f�q����悤�ɂȂ����B����A�������x�A�d���Ȃǂɂ��Ă̊O��������ʂ𑪒肷��\��ł���B�܂��A�z�X�g-�Q�X�g�Ԃ̃G�l���M�[�ړ�������ω������邽�߁A�O�d�����x������荂���Q�X�g���q���������ŁA�����r����\��ł���B�u�����L�@�d�k�f�q�ɂ��āA���`������p����������ł̎�����ʑ�������݂Ă���B�܂����x���R�������A������ł͔������x���������Ă���Ǝv����B �����S���ҁFMondal�A�R���A�c���i�c�����q�����������j ��X�͈�Q�̐V�����E�ʑI��I�Ȕ���`�������J�����ă\�t�g�ȊE�ʁA���ɉt�̊E�ʂ̌������s���Ă���B���ł��}���`�v���N�X�d�q�a���g�iESFG�j�����́A�n�t���̋z���X�y�N�g���ɕC�G���鍂�����ŊE�ʕ��q�̓d�q�X�y�N�g���𑪒�ł��鋭�͂ȕ��@�ł���B�ŋ߁A����ɂ���ESFG�����W�����ăw�e���_�C�����o���������A��100nm�Ƃ����L���g���͈͂ň�x�ɊE�ʕ��q�̓̔���`���iχ(2)�j�X�y�N�g���̎����Ƌ����𑪒�ł���HD-ESFG�����@���J�������B���N�x�́A��C/���E�ʂł̗n�}�a�̕s�ψꐫ���������邽�߁A��C/���E�ʂő��肳�ꂽ�d�q�X�y�N�g���̃o���h�`�ɑ����ʓI��͂𐢊E�ŏ��߂čs�����B�܂��A��X�͗n�}�a���F�������F�f���q�i�N�}�����j�̋�C/���E�ʂł̓d�q�X�y�N�g���iχ(2)�X�y�N�g���j��HD-ESFG�@��p���č������x�ő��肵���B����q�E����q���������ő��肳�ꂽ����χ(2)�X�y�N�g���̋����iImχ(2)�j �́A�o���N�n�t���̎��O���z���X�y�N�g���iχ(1)�̋����X�y�N�g���ɑΉ��j�ƒ��ڔ�r�ł���d�q�X�y�N�g���ł���B�����ŁA����Imχ(2)�X�y�N�g�����A���ɐ��n�}���ő��肵�����O���z���X�y�N�g�����瓾����n���̃X�y�N�g���`���ƃK�E�X�^���ŋߎ������n�}�a�V�t�g�̕��z���̂����ݍ��݂ɂ���ăt�B�b�e�B���O�����Ƃ���A�����f�[�^���ϗǂ��Č��ł��邱�Ƃ��킩�����B����ɂ���Ē�ʓI�ɁA�J�ڎ��g���̒��S�l�Ƃ��̕��z�i�X�y�N�g���L����j�����߂邱�Ƃ��ł����B���̌��ʁA��C/���E�ʂɂ�����n�}�a�V�t�g�̓v���[�u�ɗp����n�����q�̎�ނɂ���Ă��ς�邱�Ƃ��m�F�����ƂƂ��ɁA���̃X�y�N�g���L����́A�����x�̎����I�ɐ��������o���N�n�}�͂������A�o���N�����ł̃X�y�N�g���L������傫�����Ƃ��킩�����B���̂��Ƃ́A��C/���E�ʂɂ�����n�}�a�G�l���M�[�̕��z���A�o���N�n�}���̂�����L�����Ƃ������Ă���B��C/���E�ʂɂ����ėn�����q������n�}�a�G�l���M�[�́A�n�}�̔z���E�ʒu�݂̂ł͂Ȃ��A�n�����g���ٕ����̋����E�ʂłǂ̂悤�Ȕz����ʒu���Ƃ邩�ɂ������ˑ�����ƍl������B���̊E�ʓ��L�̏f���ċ�C/���E�ʂł̗n�}�a�G�l���M�[���z�̓o���N�n�t���ɔ�L���Ȃ��Ă���ƌ��_���ꂽ�B  �����S���ҁF����A�n粁i����[���Ԏq�������j ���q�������̃X�s���_�C�i�~�N�X�̔����I������@�̍��x���̂��߁A����RAL�~���I���{�݁i�p�� Rutherford-Appleton �������iRAL�j���ɐݒu�j�ɂ����ẮA�Ɍ��������ɂ�����~���I���X�s���ɘa�iμSR�j�@�̊J����i�߂Ă���B�{�����O���[�v�̍ő�̊J���v�f�́A���̋Ɍ�����μSR���\�ɂ���V����������̊J������ѐݒu�ł���B (1) �V����μSR������̊J�� �����S���ҁF����A�n粁i����[���Ԏq�������j ����22�N�x�́A�O�N�x�܂łɐ���E�ݒu����������������́A�W��������p�������\�������s�����B�}21�́A��̉������]μSR �X�y�N�g���ł���B�f�[�^���[�g��120 MEv/hr�ŁA�|�[�g2�Ŏg�p���Ă�������̕�������������f�[�^���[�g�ł���B���݁A�����G���A�ɃN���C�I�X�^�b�g�Ȃǂ�ݒu���Ď������s�����߂̎����v���b�g�t�H�[�������݂��Ă���A2011�N�Ĉȍ~�ɂ͖{�i�I�Ȏ��������{�ł���悤��Ƃ�i�߂Ă���B   (2) �K�X�����^�ėp���葕�u�J��

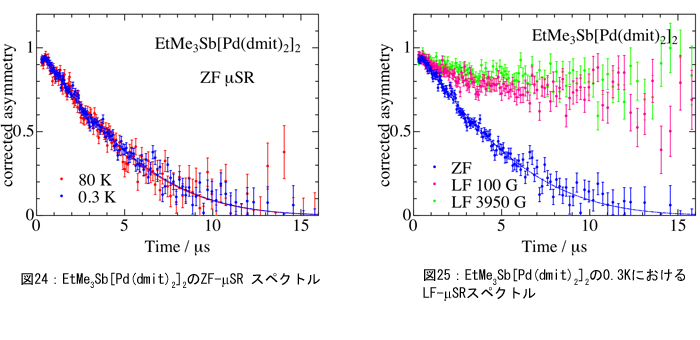

(2) �K�X�����^�ėp���葕�u�J�������S���ҁF�n粁A�Έ�i����[���Ԏq�������j ����A�|�[�g4�̌��݂Ɠ����ɐi�߂Ă���K�X�����^�������u�̔ėp�I���p�Ɋւ��Ă���Ƃ��i��ł���B����μSR�p�ɊJ�������K�X�������u��p���A����RAL����μSR�p���`�����iHiFi Magnet�j��p���邱�ƂŁA�Q�̃��j�[�N�ȑ��u�̊J������|���Ă���B���SQUID���u�ɑg�ݍ��킹�邱�Ƃɂ����5kbar�܂ł̍�������������������{�ł��鑕�u�B�������RAL���r�[�����C���ɐݒu����Ă���HiFi Magnet�Ƒg�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���č�����E�������ɂ�����A�����ہi�z�[�����ʂ�d�C�`���j�𑪒�ł��鑕�u�ł���B�Ƃ���RAL�̍����O���[�v�Ƌ��͂��f�U�C����i�߂Ă����B���ɍ�����p��Center Stick����э����Z���̐��삪�J�n����A2011�N�Ĉȍ~�Ɏ��ۂ̎�����p����������J�n�ł��錩���݂ł���B �@�}23�ɐ��쒆�̍����Z���pCenter Stick�������B�����Z����CuBe���ŁA�ʏ�̐Ð������^�̃Z������{�Ƃ����v�Ƃ��Ă���B�K�X�����������̃l�W�Ȃǂ��H�v����Ȃǂ��ăK�X�������\�ɂȂ�悤�ȉ��ǂ��{���Ă���BSQUID�͓��{����p�̂��̂��������ތv��ł���BHiFi Magnet��p�����������u�́A���ΐ�p�̃N���C�I�X�^�b�g�ɐݒu�\�ȃT�C�Y�Őv���Ă���A�r�[���T�C�N���Ԃ̎���p���Ȃ������ɗ��p���邱�Ƃɂ���Ď����𐋍s�ł���悤�v�悵�Ă���B���Ί��p�̕��@�Ɋւ��Ă�RAL���Ƃ̒�����i�߂Ă���A����A���E�ŗB��̃��j�[�N�ȑ���������������邱�Ƃ��\�ɂ���B (3) �ʎq�X�s���t�̂̊���Ԃ̌��� �����S���ҁF�Έ�A�n粁i����[���Ԏq�������j �����Z�p�I�ȊJ���ɉ����āAμSR�ɂ��ʎq�X�s���t�̂̊���Ԃ̌�����W�J���Ă���B�O�p�i�q����������EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2�͗ʎq�X�s���t�̂��������Ă���\�����w�E����Ă���B���̕����̎��C�������ݍ�p�̑傫����220-250 K�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��邪�ANMR���肩���20mK�Ƃ����ቷ�܂Ŏ��C�����̒��������Ă��Ȃ��B��X�́A���̕����̊���Ԃׂ邽�߂ɁANMR�ł͕s�\�ȗ뎥������ł̎��C�ɘa�����@�ł��� ZF-μSR �������s�����B�}24��80K �����0.3K �ő��肵��ZF-μSR�X�y�N�g���������B100K�ȉ��ł�μSR�X�y�N�g���ɂقƂ�Ǖω��͂Ȃ��A0.3K�܂Ŏ��C�����`���̒���͌����Ȃ������B�܂��A0.3K����100K�Ƃ������L�����x�͈͂ɂ����āA�X�s���h�炬�̌��ʂ���������X�y�N�g�����ϑ����ꂽ�B���̃X�s���h�炬�̑��݂��m���߂邽�߁A�~���I���X�s���ƕ��s�����Ɏ����������ă~���I���X�s���ɘa���ϑ�����LF-μSR���s�����B�}25��0.3K�ɂ�����LF-μSR�X�y�N�g���������B�������E�ł����4kG�ɂ����Ă��L���̃~���I���X�s���ɘa���ϑ����ꂽ���Ƃ���A�~���I���X�s���ɂ���Č��o�ł�����g���͈́i106�`1011 Hz�j�̓d�q�X�s���̗h�炬�����݂��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B  |