| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | �N | �@ | �� | �@ | �� | �@ | �� |

| ���q�A���T���u������E�J������ Molecular Ensemble Development Research |

|

| ���q�A���T���u������E��͌��� Molecular Ensemble Analysis Research |

|

|

���q�A���T���u������E�J������ �Ǐ��d�q��ԁC���q�ԑ��ݍ�p��v�E���䂷�邱�Ƃɂ���ĐV�������q�������╪�q�@�\���J�����邱�Ƃ�ڎw���B�傫�ȖڕW�Ƃ��āC�ȉ���2�̃e�[�}��2�{���Ƃ���B �@�E���q�f�o�C�X�����Ɍ����Ă̊�b�̊m�� �@�E�G�}�@�\�̐���ƍ��x���i�L�@�����G�}�C�^���p�N���@�\����j

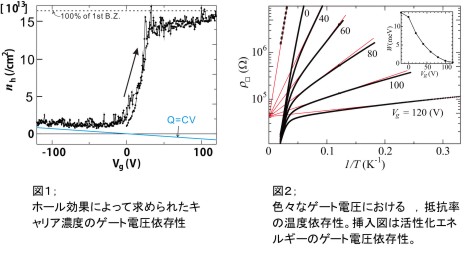

(1) ���q�����̂̊��d�E���ʑ���ƗL�@���b�g�E�g�����W�X�^�̎��� �����S���ҁF�R�{�i�_�j�C�쐚�C���C�c���i���j�C�����i��j�i�������q�����������j�G���i�i�A�g�x���`�[���j�j �@�����֕��q�����́i���b�g�≏�́j�̔����P������p����FET���쐻���C���̓����𖾂Ɠ��쌴���̌����s�����B���Ȃ킿�C��-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br�̓o���N�ł�10 K�Œ��`���ɂȂ镨���ł��邪�C���̕����̔����P������SiO2/Si��ɒ���t����Ɨ�p�ɔ����Ċ����̕������ʂ����b�g�≏�̂ƂȂ�B���̐≏��Ԃɑ��Ēቷ�Ŋ����Q�[�g�d����������ƁC���^�̃g�����W�X�^������������B���b�g�≏�̒��ł͔��ɑ����̃L�����A�����݂��Ă��邪�C�݂��̃N�[���������ɂ��Ǎ݉����Ă���B���̃L�����A�Z�x�����������ω�������ƁC�≏�́|�����]�ڂ��N���ėL���L�����A�����}���ɑ������C�`����������I�Ɍ��シ�邱�Ƃ��\�z����Ă����B�����ō���̓z�[�����ʑ���ɂ��C�f�o�C�X���œ������Ƃ̏o����L�����A�����Q�[�g�d���łǂ̂悤�ɕω����邩�����ς������B����ƁC�}�P�Ɏ����悤�ɂ킸���ȃQ�[�g�d���i���L�����A�����j�Ō��I�ɗL���L�����A�Z�x���ω����C������ԂƓ����L�����A���ƂȂ邱�Ƃ����炩�ƂȂ����i�}�P���̂p���b�u�͓d�E���ʂɂ�蒍�����ꂽ�L�����A�̐��j�B����̓f�o�C�X���Ń��b�g�]�ڂ��N���Ă��邱�Ƃ��������Ă���B�Ȃ��C�}�Q�̓f�o�C�X��R�l�̉��x�|�Q�[�g�d���ˑ����ŁC�f�o�C�X���ɑ��݂��闐�ꂪ����قǑ傫�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C�z�[�����ʑ���̌��ʂ��M���ɑ�����̂ł��邱�Ƃ������Ă���B ( BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene, FET = Field Effect Transistor )  ���N����

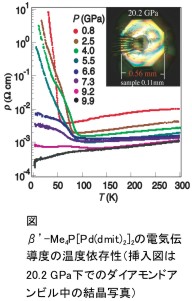

(2) �_�C�A�����h�A���r���Z����p�������������ł̕��q�����̃�'-Me4P[Pd(dmit)2]2�̓d�C�I���������S���ҁF���C�c���i���j�C�����i�������q�����������j �@��������Pd(dmit)2�̃A�j�I�����W�J�����͏��O�p�i�q���������ŁCEtxMe4-xZ+ (x= 0-2, Z=N, P, As, Sb)�Ȃǐ������̈قȂ�J�`�I���ɂ�镨�����䂪�\�ł���B�ŋ߂ł́C�X�s���t�̏�Ԃ�Valence bond solid��ԂȂǂ̐V������������������������Ă����B���̌n�̑����͏툳�Ń��b�g�≏�̂ł��邪�C��r�I�Ⴂ���͂������邱�Ƃɂ��C�P�ʑ̂�HOMO�ɗR������`���o���h�̃o���h�����g���邱�Ƃɂ���āC�������C����ɂ͒��`���������B���̒��ŁCMe4P�������́C�L���[�r�b�N�A���r����p����8���C���܂ł̍�������ł����S�ȋ������������ł��Ȃ������B�������CHOMO�o���h��LUMO�o���h�Ƃ���������Pd(dmit)2���ł́C���̂悤�ȏꍇ�ł��C����ɍ������͂��������ƂQ�̃o���h�̃o���h�����g����C���҂��d�Ȃ邱�Ƃɂ���ĐV����������Ԃ���������ƍl������B�����ŁC��������[�ʐς����_�C�A�����h�A���r����p���Ē�R������s�����Ƃ���CMe4P����9.9���C���Ŋ��S�ȋ�����ԂɂȂ邱�Ƃ����o�����i�}�j�B�܂��C���܂Ń_�C�A�����h�A���r����p���Ĕ������������͈͂ꎲ���������ƍl�����Ă������C����́C����@�̉��ǂɂ��C8���C���܂ł̓L���[�r�b�N�A���r���̏ꍇ�Ƃقړ��l�̌��ʂ������C�Ð������̍�������ł��邱�Ƃ��ؖ����ꂽ�B  ���N����

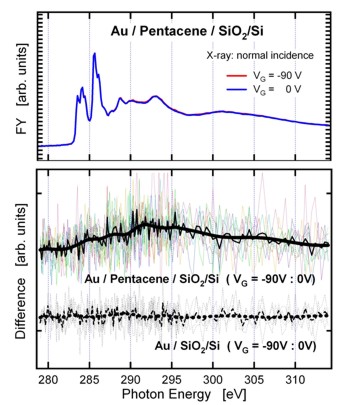

(3) ���q�������̓d��ɂ��d�q��ԕω������S���ҁF�썇�i�^�j�C�����i�_�j�i�썇�\�ʉ��w�������j �@�ߔN�C�L�@�����g�����W�X�^�i�L�@TFT�j�̐��\�́C����I�Ɍ��サ�Ă���ɂ�������炸�C�쓮���̓d�q��Ԃɂ��ẮC�����s���ȂƂ��낪�����B�����ŁC�d�ꒆ�ɂ�����y���^�Z��TFT�̓d�q��Ԃ��C�Ǝ��ɗ����グ���u������X���z������(FY-XAS)�ɂ���Ē��ׂ��B���̎�@�́C�]���̓d�q���ʖ@�ƈ���āC���������̓d�q��Ԃ��ϑ��ł���ق��C�d��ɂ���ĐM�����c�߂��錜�O���������ߗ��z�I�ȑ����@�ł���B���ۂɁC�y���^�Z�������̓d�q��Ԃ�FY-XAS�ɂ���Ē��ׂ��Ƃ���CXAS�X�y�N�g���̃o�C�A�X�ˑ��������o���邱�Ƃɐ�������(�E�})�B�}a�ɂ̓o�C�A�X��0V��-90V�Ɉ�������Ƃ��̃X�y�N�g�����d�˂Ď����C�}b�ɂ͂����̍��X�y�N�g�����g�債�Ď����Ă���B���X�y�N�g���̓����Ƃ��āCXAS�X�y�N�g���Ɍ�����285eV�t�߂̃s�[�N�ɕω��͌���ꂸ�C292eV�t�߂Ƀs�[�N�����u���[�h�ȕω������Ď���B�����̃X�y�N�g���ω��́C�y���^�Z���̖��������ł͌��o����Ȃ��̂�(�}b�̓_���̃X�y�N�g��)�C�y���^�Z�������ɋN������d�q��ԕω��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�����B�ڍׂȃo�C�A�X�ˑ����ׂ��Ƃ���C���̃X�y�N�g���ω��́C�d�E�ɂ���ėL�@���q���̃|�e���V�������c�߂��Ă��錋�ʂł��邱�Ƃ���������C���݁C���̋A���ɂ��Č�����i�߂Ă���B   ���N����

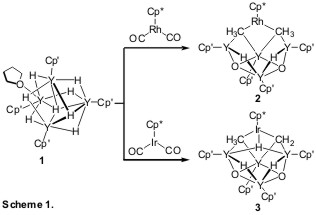

(1) d-f�َ���������^���j���̂̍����C�\���Ɣ����� �����S���ҁF��C���Y�C���C����C��(��L�@�������w������) �@�l�j�q�h���h�N���X�^�[1�ɃJ���{�j���i��_���Y�f�j�z�ʎq������d-�u���b�N�J�ڋ�������Cp*M(CO)2 (M = Rh, Ir)��������ƁCd-�u���b�N�J�ڋ������̏�̃J���{�j���z�ʎq�̑��i�K�Ҍ��������i�s���邱�Ƃ������������B�{�����Ő��������V�K���̂̍\���͂��ׂĒP����X���\����͂ɂ���Č��肳��C����1��Cp*Rh(CO)2�Ƃ̔����ł́CY/Rh�َ���������^�̃W���`���^�W�I�L�\�N���X�^�[2���������CCp*Ir(CO)2�Ƃ̔����ł́C���`���^�J���x���^�W�I�L�\�N���X�^�[3���������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�{���ʂ͈�_���Y�f�̑I��I�Ҍ��G�}�̊J���ɂ��Ȃ��肤��d�v�Ȓm���ł���B����ɁC�n�[�t�T���h�C�b�`�^��y�ލ��̂�d-�u���b�N�J�ڋ����q�h���h���̂̔����ɂ��Cd-f�َ���������^�|���q�h���h�N���X�^�[�̍�����iScheme 2�j�C�z�ʐ��z�X�t�B������������Cp�z�ʎq�𗘗p������y��/Pt��j���̂̍����ƒP����X���\����͂��s�����iScheme 3�j�B������y�ދ����Ƃ��|�u���b�N�J�ڋ�����L����َ�������̂́C�����Ԃ̋������ʂ����҂���鋻���[�����̂ł���C���̔������Ȃǂɂ��Ă���Ɍ�����i�߂�\��ł���B   ���N����

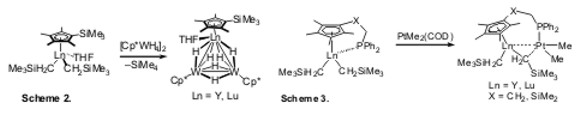

(2) �L�@�������̂���ՂƂ���V�K�����ޗ��̊J�������S���ҁF��C���Y�C��{�CRai�i��L�@�������w�������j �@�ӌ����L�@�d�k�ޗ��͌u�����L�@EL�ޗ��ɔ�r���C�����I�ɍ����������������������邱�Ƃ��璍�ڂ���Ă���B��������ʂɁC�ӌ����ޗ��͕��q�ԑ��ݍ�p�ɂ�鎩�ȏ������N�����₷���C����̔��������邽�߂Ƀf�o�C�X�쐬���ɂ����āC�Z�x���ɐ��䂵�Ĕ����w���\�z���邱�Ƃ��K�v�ł���B�����ŁC�Z�x�ˑ����̏��Ȃ��ӌ����L�@EL�ޗ��̊J�����]�܂�Ă����B�{�N�x�̌����ɂ����āC���`�[���ł͗ӌ����ޗ��Ƃ��ċ����[�����������CIr�A�~�W�i�[�g����4�C5�̍����ɐ��������B����4�C5�͂Ƃ��ɒP�Ƃ̌ő�(�t�B�����j��Ԃɂċ�������N�����������i����4�͗ΐF�C����5�͐ԐF�j�C�ő̏�Ԃɂ����Ă����q�ԑ��ݍ�p�ɂ�鎩�ȏ��������ɏ��Ȃ����Ƃ��킩�����B�X�ɁC�����Ir���̂�CPB�i4,4'-N,N'-dicarbazoylbiphenyl�j�Ƀh�[�s���O�������̂��w�Ƃ����L�@EL�f�o�C�X�ł́C���������┭���X�y�N�g���Ȃǂ̓�����CPB����Ir���̂̔Z�x�ɂقƂ�Ljˑ������C�܂�������Ir���̂�P�Ƃŗp���Ĕ����w���\�����邱�Ƃ��\�ł������B���̂悤�ȓ����͐������A�~�W�i�[�g�z�ʎq�ɂ���ĕ��q�ԑ��ݍ�p�������}������Ă��邱�ƂɋN������ƍl������B����C�l�X�Ȕz�ʎq�����މ����̂��������C����Ȃ��������F�����̎�������ڎw���B  ���N����

(3) ���e�`�E�����̂ɂ���_���Y�f�ƃV�N���w�L�Z���I�L�V�h�̋��d�������S���ҁF�i��C���C���Y�i��L�@�������w�������j�j �n�[�t�T���h�C�b�`�^�A���R�L�V�h���̂Ɋւ��ẮC�S���̋������̂͐���������Ă��邪�C�Ή������y�ލ��͔̂��ɏ��Ȃ��B�n�[�t�T���h�C�b�`�^���e�`�E���W�A���L���ƂP���ʂ̃t�F�j���V�����������C���̌�t�F�m�[���z�ʎq���������Ƃ���C�n�[�t�T���h�C�b�`�^�q�h���h�A���[���I�L�V�h���̂��������œ���ꂽ�B���̍��͓̂�_���Y�f�ƃV�N���w�L�Z���I�L�V�h�̋��d�������ɍ��������������C�J�[�{�l�[�g���̊������ō��X�X���̃|���G�X�e���������邱�Ƃ��킩�����B ����C�G���C�����j�b�g��L����V�K�d�k�����ޗ��̊J�����s���Ă���C�d�k�����̕]���Ɋւ��Ă͐썇�\�ʉ��w�������̍������C�������Ƌ����������s���Ă���B ���N����

(1)�v���e�C���L�i�[�[C���j�Q��IB6A�����IB-15A�̑j�Q���J�j�Y����� �����S���ҁF�c���C����C�����i�����L�@�������w�������j �@�v���e�C���L�i�[�[C�̓^���p�N�������_���y�f�ł���C���̊������ɂ�C1�h���C�����K���h�C�J���V�E���C�I���C����уz�X�t�@�`�W���Z�������K�v�ł���BC1�h���C�����K���h�Ƃ��ẮC�����I���K���h�̃W�A�V���O���Z���[����C������v�����[�^�[�ł���z���{�[���G�X�e�������m���Ă���C������PKC�������܂Ƃ��ē����B�����X�́CC1�h���C�����K���h�ł���IB�U����IB-6A��IB-15A��PKC���������������C�z���{�[���G�X�e���ɂ��PKC����������j�Q���邱�Ƃ����o���Ă����B�܂���N�x�̌����ɂ���āC����牻�����̓z�X�t�@�`�W���Z������PKC���Ƃ̑��ݍ�p�ɉe����^���āC�j�Q�����������Ă���\�������邱�Ƃ��킩�����B���N�x�́CBiacore�𗘗p���Ă��̑��ݍ�p�̏ڍׂȉ�͂����������B ���N����

(2) p38�^���p�N���ƒᕪ�q�������̑��ݍ�p��������S���ҁFꎓ�, �����C���c�i���c�R�������������j �@�זE���V�O�i���`�B���q�̈�ł���p38 MAP�L�i�[�[�́C�l�X�Ȏh���ɔ������Ċ����������Z����/�X���I�j���L�i�[�[�ł���Bp38�̓��ٓI�j�Q�܂͕��G��p38�̐��̓��ł̖������������邽�߂̏����q�v���[�u�ƂȂ邾���łȂ��C�R���Ǎ܂�R����܂ւ̉\���������Ă���B��X�́CHis-hp38���R�[�h�����v���X�~�h�������咰�ۂ̐��炪�x��邱�ƁC�����Ă��̐���x����p38�j�Q�܂ʼn��鎖�����o�����B�����ŁC���̌��ۂ𗘗p�����V�K�X�N���[�j���O���@���J�����C�V���ȑj�Q�܂̃��[�h�������̒T���������s�����B���̌��ʁC�x���W���N�}�������������j�Q�܌��Ƃ��Č��o����C���������ɂ��\��-�����������ɂ��C3-benzyl-7-hydroxy-4-methycoumarin�������������������Ƃ����炩�ƂȂ����B�܂�in vitro�y�эזE�ɂ��A�b�Z�C�ɂ��C�j�Q�����ɕK�{�ł��銯�\����肳��C�����SPR�C���[�W���O�@�ɂ��C�x���W���p38�ւ̒��ڂ̌����ɂ��K�v�ł��鎖���������ꂽ�B ���N����

(1) �זE����̒���̊j�����ߐ��̍ĕ]���F�t�H�g�R���o�[�W�����\�ȂS�ʑ̌u���^���p�N��KikGR��p���� �����S���ҁF�����C�{�e�i�זE�@�\�T���Z�p�J���`�[���j ���݂̋��ȏ��ɂ�����L�q�ł́C�j���̓��ߐ��͍זE������ʂ��Ĉ��ł���C���q�ʖ�U�Ok�ȏ�̕��q�͊j���߂ł��Ȃ��Ƃ���Ă����B����C�t�H�g�R���o�[�W�����\�Ȍu���^���p�N��KikGR��p���C�זE����㏭�Ȃ��Ƃ�30���Ԃ͊Ԋ��ɔ�ׂĊj���̓��ߐ����������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�X�Ƀ^�C�����v�X�C���[�W���O�ł̎����ɂ��C�זE�����̍ŏ����͕��q�ʖ�210k�̃^���p�N�����זE������j�֓��߂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B  ���N����

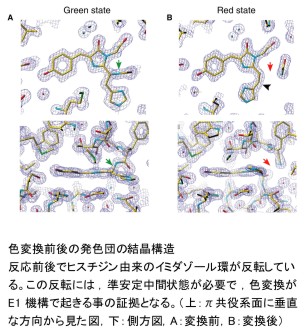

(2) �u���`�����̗��ԐF�ϊ��ɂ�����E1�E���@�\�����S���ҁF����C����C�{�e�i�זE�@�\�T���Z�p�J���`�[���j �@���O���ŐF������Ԃ֕ς��u���^���p�N��kikGR�̗ΐF��ԂƐԐF��Ԃ̌����\����͂��s�����B���O���ŐF�������u���^���p�N��Kaede�Ɠ��l�ɁC���E���������N���Ă��邱�Ƃ��m�F�����B�Ƃ��낪�C�`������锭�F�c�́CKaede�Ƃ͈قȂ闧�̔z�u���Ƃ��Ă����B���̒m���̓��E�������ɂ����鏀����Ȕ������ԑ̂̑��݂��������C���ˑ��I�F�ϊ��ɂ�����E1�����̑Ó������ؖ�������̂ł���B  ���N����

|

|

���q�A���T���u������E��͌��� ����E��̓O���[�v�Ƌ��͂��C�L�͈͂ɂ킽�镪�q�n��������X�̕��G�Ȍ��ہE�@�\���Ǐ��I�d�q��Ԃ̋��t�I�A�g�Ƃ��ė���������I�����̍\�z��ڎw���B���ɁC�u���̕����̋@�\�̓d�q�_�I�����v���ڕW�̈�Ƃ��Đݒ肷��B

(1) �������^�זE���`�B�n�ɂ����镪�q�ԁE���q�����ݍ�p�̌��� �����S���ҁF��C�����i�鐶�̋����Ȋw�������j �@�ۂ�ۗށC�A���̊��i���C�_�f�C�h�{���j���m�E�זE�����`�B�́C���Z���T�[�Ƃ��ē����q�X�`�W���L�i�[�[�iHK�j�ƁC���X�|���X���M�����[�^�[�iRR�j�̓�̃^���p�N���Ԃ�ATP �ˑ����̃����_��]�ڔ�������čs���C�u�����`�B�n�v�ƌĂ��B���݁C�������̓����`�B�n��`�q�����炩�ɂȂ��Ă�����̂́CHK�̊����q���m�̕��q�@�\�͈ˑR�s���ł���B�{�����́C���ω��ɉ��������זE�����`�B�ɂ�����C�u�h���C���Ԃ̕��q�����`�B�@�\�v�C�uHK��ATP�ˑ������ȃ����_���@�\�v����сuHK-RR�Ԃɂ����郊���_�]�ڋ@�\�v��L�������ݍ�p�̊ϓ_����𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �D�M��Thermotoga martima��HK/RR�����̂̌����\�����\�������w���G��Structure�ɕ����B �W�t�e���A�ۂ̓q�g��C���S���Ɋ�������a���ۂł���C�h��̌��t�w���O���r���̃w������ȓS���Ƃ��Ă���CChrS/ChrA�iHK/RR�j�����͂̃w���Z�x�����m����Z���T�[�̌��Ƃ��ċ������Ă���B�����́CchrS��`�q���������咰�ۂ̍זE������ChrS���E�ʊ����܂�p���ĉn���C���������B���ɁC��������ChrS������������d���i���|�\�[���j�ɖ��ߖ߂��C�w���ˑ��I���ȃ����_�������̍č\�z�ɐ��������BChrS �̎��ȃ����_���͔�S�����|���t�B�����ł͊���������Ȃ����Ƃ���C�w�����������m����w�����L�̃Z���T�[�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B�܂��CChrS�̌��������J�n�����B ���N����

(2) �^���p�N���|�⌇���q�\���ɂ����镪�q�����ݍ�p�̌��������S���ҁF�e�n�i�鐶�̋����Ȋw�������j �@�����\����͂���ɂ��čs�������_�v�Z�̌��ʁC�ԐF�u���^���p�N���iDsRed�j��Phe14��Lys�ɒu�����邱�ƂŌu���s�[�N�g����579nm����636nm�ɂ܂ŃV�t�g���邱�Ƃ��\�z���ꂽ�i����H�w���̗ʎq���w�O���[�v�Ƃ̋��������j�B�������C���ۂ�Phe14Lys�ψّ̂��쐬�����Ƃ���C���F�c�̌`���������ɂ߂Ĉ����C���_�v�Z�Ŏ����ꂽ�悤�Ȍu���s�[�N�͊ϑ��ł��Ȃ������BPhe14��DsRed�̔��F�c�`���Ɋ֗^���Ă���؋��͎�����Ă��Ȃ����C���̌��ʂ͌u���^���p�N�ɂ����锭�F�c�`�����J�j�Y���̗����������ɕs�\���ł��邱�Ƃ��������Ă���B ���݂܂łɍ\����͂��Ȃ��ꂽ�u���^���p�N���̔��F�c�͂������-X-Tyr-Gly-�̃A�~�m�_�z��`������C�R�Ԗڂ�Gly�͂��̌`���ɕK�v�s�����ƍl�����Ă��邪�C�ߔN�C�V�K�ɃN���[�j���O���ꂽ�i���N�W�E�I�R���̌u���^���p�N���ł�-X-Tyr-Ala-�̃A�~�m�_�z�甭�F�c���`������Ă���Ɛ��肳��Ă���B�����ŁC�{�N�x�́C�u���^���p�N���ɂ����锭�F�c�`�����J�j�Y���̗���������ɐi�߂邽�߁C���̐V�K�u���^���p�N���̌��������s�����B����ꂽ��������1.4Å����\�Ō����\����͂��s�����Ƃɐ������C-Gly-Tyr-Ala-�̃A�~�m�_�z��`�����ꂽ�V�K�ȍ\���������F�c�����o�����Ƃɐ��������B����ɁC�������̃i���N�W�E�I�R���̐V�K�u���^���p�N���̌����\����͂�i�s�����Ă���C����C�u���^���p�N�ɂ�����V���Ȕ��F�c�`�����J�j�Y���̒����҂����B ���N����

(3) �d�q���z����ѐÓd�|�e���V�����}�b�s���O�ɂ�镪�q�����̂̓d�ړ��̒��ڊώ@�����S���ҁF�g�c�C����, ���c�i���c�\���Ȋw�������j �@�{�����̖ړI�́C���ˌ�����������ɂ�蓾��ꂽ�����x��܃f�[�^����C�Ǝ��ɊJ�������}�L�V�}���G���g���s�[�iMEM�j�@��p���ēd�q���x�}�b�s���O���s���C�������ɂ����Ód�|�e���V�������������邱�Ƃɂ��C���q�����̃�-(BEDT-TTF)2I3�̋����|�≏�́iM-I�j�]�ڂɔ������q�ԑ��ݍ�p�̔��ׂȕω��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���B�d�א��傽��v���ƍl�����Ă���C���̕��q�����̂̋����≏�̓]�ڂ̖{���ɂ��ĉ𖾂��邱�Ƃɂ��C���q�A���T���u�������ɂ�����C�Ód�|�e���V�����̉����Z�p�̗L�p���������邱�Ƃ�ڎw���Ă����B����܂ŁC���q�Ԃ̑��ݍ�p����萸�k�ɉ������邽�߁C����ꂽ�Ód�|�e���V��������������d����v�Z���C���q�Ԃɂ����鑊�ݍ�p�̉����̏�����q�T�C�g���猴�q���q�ԋ�ԂւƍL�����B���̉�͂���,��-(BEDT-TTF)2I3��M-I�]�ڂɃ��E�f���q����BEDT-TTF�̕��q�ւ̑��ݍ�p���ւ���Ă���\�����������ꂽ�B����21�N�x�́CMulliken's Scheme�ɂ��C��萸���ȃ��E�f���q�̋�ԓd�q�����v�Z�����Ƃ���C���E�f���q�̓d�q�������]�ڑO��ő傫���ω����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���݁C���q�ٕ̈������l���ɓ��ꂽ�Ód�|�e���V������͂��s���Ă���Ƃ���ł���B ���N����

(4) �^���p�N���̐����d�q���x�}�b�s���O�̉�͎�@�J�������S���ҁF����, ���c�i���c�\���Ȋw�������j �@�ő�G���g���s�[�@�iMEM�j��P�����w�������\����͂ɓK�p���C�����ܗL�^���p�N���̊������S�ߖT�̓d�q���x���z���ɉ������邱�Ƃɂ��C�����ߒ��q�\���Ɠd�q���x���z�̕ω��Ƃ��Ċϑ�����V�����@�\�������ւƔ��W�����邱�Ƃ�ڎw���Ă���B����܂ŁC�����q�ʗL�@���q�ł��鑽�j��y�ދ����q�h���h���̂���сC�|���t�B���������q�����̂̒P�����\����̓f�[�^��MEM��K�p�����ۂ̒�ʐ��ɂ��ďڍׂɌ������s���Ă����BMEM��͂̌��ʁC�����f�[�^����@�̊���m�F���C�e���q�ɂ����āC�������S�ł�������ɔz�ʂ��鐅�f1�d�q���������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����B21�N�x�́CY4MoH9�����f������ߒ����������邱�Ƃɐ��������B���̌��ʂ���C���f�͐����Ԉȏォ����Y���q�Ԃ��z�b�s���O���Ă���C�܂�����ɔ����Ċ����̐��f��0.6Å�߂��ړ����邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B ���N����

(5) ���ቷ�������w����܂ɂ�钴�`�����q�������̍\������������X�����C��ܖ@�̊J�������S���ҁF��G, ���c�i���c�\���Ȋw�������j �@���q��������ΏۂƂ����Ɍ��������̍\���Ȋw�����ւ̊��҂����܂��Ă���D�������C�w���E���z�^�Ⓚ�@�ƃ_�C�������h�A���r���Z���̑g�ݍ��킹�ł́C���q�������ɂ����ċ�����������鉷�x���͏�����B�����邱�Ƃ͍���ł���D�����ŁC��X�́C�w���E���S�A���t���[���N���C�I�X�^�b�g�Ƌ����x�����E�����N�����v�^�Z���̑g�ݍ��킹�ɂ��C������0.5GPa�܂ʼn���������Ԃ�1.5 K�܂ŗ�p�ł��钴�ቷ�������w����ܑ��u�̐�����i�߂Ă���D�{�N�x�́C�����ł̈�����͂ƒቷ�ł̎������͂̊W���C���̒��`���]�ډ��x�̈��͈ˑ����𗘗p���Č��肵���D�܂��C��������̉�܃f�[�^�ɋy�ڂ��x�����E�����V�����_�[����̎U���̉e���ɂ��ĕ]�����s���C�����o��𗘗p������܋��x����ɂ���Ă��\�����肪�\�Ȍ��ʂ����B����́C�r�[�����C���ɐݒu����Ă���CCD�J���������o��Ƃ����܌v�ƃw���E���S�A���t���[���N���C�I�X�^�b�g�Ƃ̑g�ݍ��킹�ɂ��C�Ɍ��������̕��q�������̍\�������ڎw���B ���N����

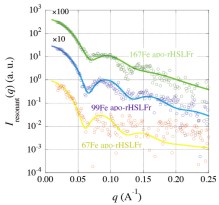

(6) �ُ�w�����p�U���@�ɂ��^���p�N���Ɏ��e���ꂽ�������q�̉��������S���ҁF�ɓ�, ���c�i���c�\���Ȋw�������j �@�w�����p�U���@�͗n�t���̃^���p�N�����q�̑傫���C�`��C�W����ԂɊւ���\�����邱�Ƃ��ł��鋭�͂Ȏ�@�ł��邪�C�ُ핪�U���ʂ𗘗p�����ُ�w�����p�U���@�iASAXS�j�ɂ������ܗL�^���p�N���Ƌ������f�̍\���������邱�Ƃ��ł���B����ɁCASAXS�ɂ���ē���ꂽ�\�������t�����e�J�����@�iRMC�j��ő�G���g���s�[�@�iMEM�j����g���Ď���ԏ��ւƉ�������Z�p�����킹�ĊJ�����C�\�����Ɨn�t�����q�̓d�q��ԂɊւ������g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��]���Ƃ͎��I�ɈقȂ�^���p�N�����q�̋@�\�\����������ڎw���Ă���B�t�F���`���͕��q��48���C���a8 nm�C�O�a12 nm��Core-shell��^���p�N���ł���C���̒���Fe��~�ς��������S���Ă��邪�C���̒~�ωߒ��͍\���Ȋw�I�ɂ͂܂��𖾂���Ă��Ȃ��B�܂��C�t�F���`����Fe�݂̂Ȃ炸�l�X�ȋ�������荞�ނ��Ƃ��\�ł���C���̃T�C�Y���i�m���x���Ő���ł���\��������i�m�e�N�m���W�[����ɂ����Ă����ڂ���Ă���C��N�x��Fe�ܗL�t�F���`���̎����������@�̌��������Fe�z���[�A�d�ł�ASAXS�������s�����B���N�x�̓f�[�^�̏ڍ�͂�i�߁CFe�N���X�^�[����̍\�������B���}�ɕ���67�C99�C167��Fe���q����荞�t�F���`������Fe�N���X�^�[�݂̂̍\�����ɑΉ����鋤�U���Ȑ��������B����C�ꎟ�����O�������邽�߂̃��f�����O��@�̊J����i�߂Ă����B  ���N����

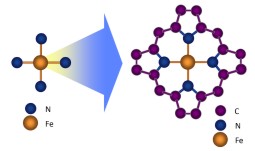

�����S���ҁF�h�C���c�C�c���C�����C�x��i��N���������`�[���j �K�X��ő̂𒆐S�Ƃ��Ĕ��W���Ă�����X�����������̗n�t���̓���̌��f�̓d�q��ԕ��͂ɂ����p���邽�߁C���u�J�� (�}: ���������� High Efficiency Photon energy Analyzer 2,5)�C������@�J������ѐV�����X�y�N�g����͎�@�̊J�����s���Ă����B�^���p�N���̑�\��Ƃ��āC�~�I�O���r����ΏۂƂ����B�~�I�O���r���́C�����_�ɋ������f��������܂܂Ȃ����߁C��X�����������̌��f�I�𐫂Ƃ������������������Ƃ��ł���B�܂��C�����_�i�w���j����芪���|���y�v�`�h���ɂ��Ă��C�d�q��ԂƂ������_�ʼn��߂čl�@���邽�߁C�n�t���̃A�~�m�_�Ƃ��̏d�����̌������s�����B  ���N����

(1) �w���`�����̓d�q��Ԃ̗��_����@�{�����́C�^���p�N�������������œ���݂̐[�����̕��q�Ïk�n�Ƃ��ĂƂ炦�C�Ïk�n���������܂Ŕ|���Ă����l�X�Ȑ��ʂ���g���āC���̓d�q��Ԃ𗝘_�I�ɖ��炩�ɂ��u�@�\�v�����̃��J�j�Y���ɔ��낤�Ƃ��鎎�݂ł���B��N�x�́C�w���^���p�N���~�I�O���r���̓S���S�̓d�q��Ԋϑ���ړI�Ƃ�����X�������������̎������ʂ̗��_��͂��C�N���X�^�[�͌^��p���čs�����B�����Q�P�N�x�́C����܂ŊJ�����Ă����N���X�^�[�͌^�v�Z��@�W�����C�S�C�I���̂R���d�q�Ԃ̋����d�q�ԑ��ݍ�p�ɂ�鑽�̌��ʂƁC���̓S�C�I���̎���ɋ�ԓI�ɍL�����݂���|���t�B�����S�̂̕��q�O����Ԃ̗�����ʎq�_�I�Ɍ����Ɏ�舵�����S�E�|���t�B�����N���X�^�[�͌^�̊J�����s�����B  ���N����

(2) �n�t���̃A�~�m�_�C�|���y�v�`�h�̓d�q�����ʓI�ɂ悭�m���Ă���悤�ɁC�^���p�N���́C���x�C���́CpH��������͈͂̒l����O���ƁC�܂肽���܂�Ă܂Ƃ܂���(�t�H�[���f�B���O)��Ԃ���C�قǂ���(�A���t�H�[���f�B���O)��ԂɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ȍ��ۂɂ́C�^���p�N���̑����̓d����n�}�Ƃ̐��f�������傫����������Ă���B�������C��X�����������@�̂悤�Ȍ��f�I�𐫂�����@��p���Ă��C�^���p�N���̂悤�ɑ�ʂ̒Y�f�C���f�C�_�f�ō\������Ă��鋐�啪�q�ɂ����ẮC������X�y�N�g���̉��߂͍���ł���B�����ŁC��X�̓^���p�N�����̂��ׂ̂�̂ł͂Ȃ��C�^���p�N���̍\���v�f�ł���A�~�m�_���邢�̓A�~�m�_�̏d���̂ł���|���y�v�`�h�̐��n�t���ł̐����ׂ錤�����s���Ă���B ��X�́C����܂łɁC�O���V���C���V���C�V�X�e�C���̓�X������������s���CpH�ω��ɂ��d���̗l�q���X�������X�y�N�g�����猟�o���邱�Ƃɐ��������B�A�~�m�_�������q�Ɏ��͂܂�邱�Ƃɂ���ċN�����ω������ڍׂɌ������邽�߂ɂ́C�A�~�m�_���\�����銯�\��̐��n�t���ł̐�������������K�v������B�����ŁC�{�N�x�͐��n�t���̂��P���ȕ��q�̓d�q��Ԃ̊ϑ����s�����ƂŁC�����n�����q�ւ���ڂ����e���ׂ錤�����J�n�����B�Ⴆ�C�|�_���q�ł�pH�ɂ���X�������X�y�N�g���̑傫�ȕω����ϑ�����C���q�O���v�Z�̌��ʂƂ̔�r����|�_�̃J���{�L�V����̓d���ɂ��d�q��ԕω��ł��邱�Ƃ��m�F�ł����B�E�}�́C(a)������n�t���ŃJ���{�L�V����d������Acetate�C�I���C(b)�d�����Ă��Ȃ��|�_���q�̓�w�������X�y�N�g���ł���B�}�̉����Ɏ������悤�ɁC���q�O���v�Z�Ɨǂ���v����B���̂悤�ɁC���q�O���v�Z�Ƃ̒��ڔ�r���\�ɂȂ������ƂŁC��X�������X�y�N�g���q�O���Ɣ�r���ĉ�͂��邱�Ƃ��\�ɂȂ������߁C�A�~�m�_�Ɋւ��錤���̍���̐i�W�����҂����B  ���N����

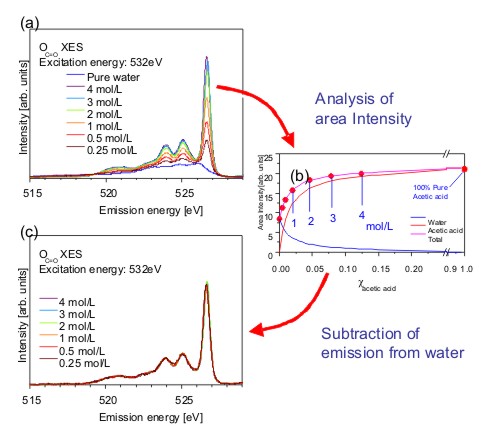

(3) �A�~�m�_�C�^���p�N���̓�w�����������̂��߂̑��u�J���A�~�m�_�C�^���p�N�����n�t�̓�w����������̂��߂ɁC���������C������\����ڎw���đ��u�̊J�����s���Ă����B���N�x�́C�M�L�k�ɂ��G�l���M�[���̎��ԕϓ���}���邽�߂Ɍ��o��̎x���\���̉��ǂ��s�����B����ɂ���āC�ʒu�̕ϓ��͐����ԂŁ}�P��m���x�ƈȑO��1/10�ȉ��ɂȂ�CE/ΔE=2000����G�l���M�[����\���P��I�ɒB���ł���悤�ɂȂ����B �܂��C���N�x�́C��w�������X�y�N�g���̒�ʐ������コ���邽�߂̊J�����s�����B�������ނ̔���ȑѓd�ɂ���āC�������x���ӂ�����Ƃ������������߁C�����V���R�����ޕ\�ʂ̋������̌����C���n�����̍œK�����s�����B���̌��ʁC�������x�̂ӂ�����������Ȃ��ʓI�ȑ��肪�\�ɂȂ����B�E�}(a)�Ɏ������̂́C�|�_�̓�w�������X�y�N�g���̔Z�x�ˑ����̑��茋�ʂł���B�Z�x�������Ȃ�ƁC���ɂ���^���������C�X�y�N�g���̌`�ω�����̂��ϑ������B�Z�x�Ɉˑ������Ȑ���`�������X�y�N�g���̖ʐϋ��x���C���_�������Ăĉ�͂���Ɛ��ɂ���^��}��(b)�̂悤�ɐ��肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���̌��ʂ�p����ƁC�}��(c)�Ɏ������悤��0.25�`4[mol/L]�̔Z�x�͈͂̃X�y�N�g���ɂ����Ă��C�X�y�N�g���̌`����ɂȂ�C���̊�^���������������������Ƃ��ł��Ă��邱�Ƃ�������B���̂悤�ɁC��ʐ������コ���邱�ƂŁC��w�������X�y�N�g���̂��ڍׂȉ�͂��\�ɂȂ�B  ���N����

STM��p�����P��X�s�����o �����S���ҁF����C�ԌI�C���i���؎����������j �@�X�̌��q�╪�q���ɋǍ݂���X�s����Ԃׂ邽�߂ɁC�Î��ꒆ�ɂ�����X�s�����^�����g���l���d����ʂ��Č��o���鑕�u�ł���ESR-STM�𗧂��グ�Ă���B����܂ł������̌����O���[�v�ɂ���āC���̎�@��p���ăX�s���̈ʒu�Ƃ��l�����߂���͂��邪�C�ώ@������M�����x�̊ϓ_����Č����ɖR�����C�M�ߐ��ɂ�����B �����Ŗ{�����ł�ESR-STM����̃X�s�����o��@�Ƃ��Ċm�������邽�߂ɁCSTM�̍����艻�C�����쐻����ъώ@�����̐��䐫����C����ȐM�����o�̍������������ꂼ��C������STM�w�b�h�C�����^��E�ቷ�E�����x���C�ቷ��G��������Ȃǂ̑g�ݍ��݂ɂ��s�����B���̌��ʁCSTM/STS���R���Ԉ��肵�đ���ł��鑕�u�ł��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��C�X�s�������o���邽�߂Ƀt���[���W�J����TEMPO���q���O���t�@�C�g��ɏ������ώ@���s�������C���q�̏��C���������X�s�����o�p�̕W�������Ƃ��Ă͓K���Ȃ����Ƃ��킩�����B���݃X�s�����o�p�W�������̑I����s���Ă���C���q����������̂Ȃǂ̃X�s����Ԋώ@��\�肵�Ă���B ���N����

���ʌ��o���C���E�ߓn���z�����o�ɂ��2�E3 �X�s���A�g�����S���ҁF����i���w���̓`�[���j �@�L�@�����̂ł́C�d�q�̒S����̓��W�J���C�I���ł���B���W�J���C�I���͊�d�q�ɂ��X�s���������C�d�ɊE�ʂł͐��E���̃��W�J���C�I�����`�������B���̃X�s���͈�d���܂��͎O�d����ԂŁC�d�Č����ߒ��͑��d�x�ɂ��ω�����B���̃X�s�������C���̎�@��p���đ��삷�邱�ƂŁC���W�J���C�I���̋����𐧌䂵�C�d�q�ړ��ߒ��̏ڍׂ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���B �@����܂ł̌������ʂ���C�L�����A�̃X�s���Ԃɓ����������ݍ�p�̑傫�����d��ɂ��ω�����Ƃ��������������C�L�����A�����Ɠd������ʌɍs�Ȃ���C�R�d�Ɍ^�Z���̐�����������Ă���B���삷��f�q�́C�A�ɂ̊O���ɐ≏�w�������C�d�����d�ɂ����̏�ɏd�˂�\���Ƃ����B�≏�ޗ��Ƃ���LiF�͕s�K�Ȃ��Ƃ�������CSiO�̏������������������B�f�q�\���̃��[�U�[�������ώ@���s�Ȃ��C�L�@�w�͗\�z�ʂ�C�܂������w�͖����v�̎w���ʂ�ł��邪�CSiO�ɂ��Ă͖����v�w���̂U�{���̌��������邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���삳�ꂽ�f�q�̐≏��Ԃ͖����ł�����̂����邪�C�قړ��ʏ�ԂɂȂ��Ă��܂����̂�����C�ψꐫ�Ɍ����C����X�ɉ��P����K�v������B ���N����

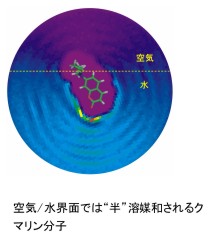

�����S���ҁF�n�, �R���C�c���i�c�����q�����������j �@��X�͐V�����E�ʑI��I�Ȕ���`�������J�����ĊE�ʂ̌������s���Ă���B����܂łɁC�n�t�̋z���X�y�N�g���ɕC�G���鎿�ŊE�ʕ��q�̓d�q�X�y�N�g���𑪒�ł���}���`�v���N�X�d�q�a���g�iESFG�j�������J�������B����ɂ���ESFG�����W�����ăw�e���_�C�����o���������C��100 nm�Ƃ�������߂čL���g���͈͂ň�x��χ (2)�X�y�N�g���̎����Ƌ����𑪒�ł���HD-ESFG�����@���J�������B���N�x�́C��\�I�F�f���q�ł���N�}�����iC110�j���q�����グ�C��C/���E�ʂɂ����镪�q�̗n�}�a�̏�Ԃ������Ɨ��_�̗�����p���đ����I�ɒ��ׂ��B�܂������̌������ŊJ�����ꂽHD-ESFG�����ŃN�}�����̓d�q�X�y�N�g���𑪒肵���B�����āC�E�ʂɂ����镪�q�̔z���p�̏���^���������g����(SHG)�̕Ό�������s�����B�����̔���`�����̎����f�[�^���C���q���͊w(MD)�C���q�O���@(MO)�Ƃ��������_�I�v�Z��g�ݍ��킹�邱�ƂŁC��C/���E�ʂɂ�����C110�̏�Ԃ𖾂炩�ɂ����BMO�Ōv�Z���������ɗ���HD-ESFG�̃f�[�^����C110�̔z�������肵�����C�����MD�ŋ��߂����q�z���̕��z�ƈ�v�����B�܂��C�̔���`����χ (2)��MO��MD�ŎZ�o����SHG�f�[�^���Č������Ƃ���C������������ʂƗǂ���v���������B����ɁCSHG�f�[�^�Ɨ��_�v�Z�Ƃ̐���������C�E�ʂ̋��ܗ��͐��̋��ܗ��Ɠ������ƍl����̂��K���ł��邱�Ƃ��킩�����B�����Ƃ̔�r�ɂ���đÓ������m���߂�ꂽMD�v�Z�̌��ʂɊ�Â���C110���q���͂̐��a�\�����ڍׂɒ��ׂ��BC110���q���u�����v�������a����Ă��邱�Ƃ�CC110�Ƃ̑��ݍ�p�ɂ���ĊO���̐��a�����`������Ă���l�q�����炩�ƂȂ����B  ���N����

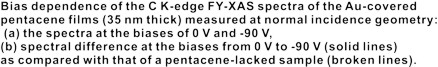

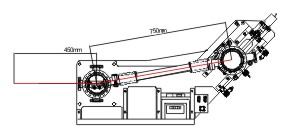

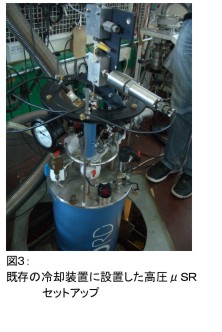

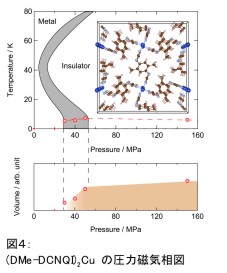

�����S���ҁF����C�n粁i����[���Ԏq�������j �@���q�������̃X�s���_�C�i�~�N�X�̔����I������@�̍��x���̂��߁C�����q�`�k�~���I���{�݁i�p�� Rutherford-Appleton ���������ɐݒu�j�ɂ����ẮC�Ɍ��������ɂ�����~���I���X�s���ɘa�i�ʂr�q�j�@�̊J����i�߂Ă���B�{�����O���[�v�̍ő�̊J���v�f�́C���̋Ɍ��������ʂr�q���\�ɂ���V�����ʂr�q������̊J������ѐݒu�ł���B�����Q�P�N�x�ɂ����ẮC�O�N�x�ɐ������������������̐ݒu�����������C�~���I�����o������t���C���ۂ̃~���I���r�[����p���Č��o�����̒������s�����B�}�P�ɗ����q�`�k�~���I���{�݂ɐݒu���ꂽ�ʂr�q������������B������́C�����q�`�k�~���I���{�݂̃|�[�g�S�����G���A�ݒu�����B���Η㎥�p�d�C�z���E��p���z�ǁE�C���^���b�N�M���z���̐ݒu�����������B�厥�̗㎥���������{���C����̎��ꂪ�B�����ꂽ���Ƃ��m�F�����B����̓C���^���b�N�̎��������J��Ԃ��C�q�`�k�ɂ�������S��������߂̈��S���\�̊m�F��Ƃ����{����v��ł���B����C�v�U�O�O�{�ɂ���Ԍ��o��̑��������ʒu�ɔ䂵�ď㗬�E�������ɐݒu�������B�}�Q�ɐݒu�������o��̑��̎ʐ^�������B��舵�����y�ɂȂ�悤�ɁC���o��̔z�u���l�������t���[���Ɍ��o���ݒu���邱�Ƃɂ��C�S����P����ƂŎ��t������悤�ɂ��Ă���B���t����C���ۂ̃~���I���r�[����p���Ċe���o��̒�����Ƃ����{�����B���o�킩�炦����~���I���M�������N���Ɍ��o�\�ɂ�����������C�m�C�Y�̏��Ȃ��M��������T���Ă���B����́C���œK�����ꂽ�M��������p���Ď��ۂ̎��ԃX�y�N�g���̑���������Ȃ����Ƃɂ��C���o��n�̃��j�A���e�B�̊m�F�C�M�����x�̊m�F�������{���Ă��\��ł���B���ۂ̎����ւ̓����́C�����Q�Q�N�x�㔼�ɂ����钷���V���b�g�_�E���ȍ~�ɂȂ�\��ł���B �@���̐V�����ʂr�q������̊J���ɕ��s���āC���E�B��̓���������ʂr�q���������ƂȂ�C�K�X�����^�ʂr�q�Z�b�g�A�b�v��p���������ʂr�q�����W�J�����B�}�R�Ɏ��ۂɎ��������{���Ă����Ԃɂ����鍂���ʂr�q�Z�b�g�A�b�v�̏�Ԃ������B�������u�̏ڍׂ͍�N�x�̔N��ɕ����B���̍����ʂr�q�Z�b�g�A�b�v�͂q�`�k�̍����O���[�v�Ƌ����J����i�߁C���L����N���C�I�X�^�b�g��p���ĂQ�j�܂ŗ�p���邱�Ƃ��\�ł���B�����Q�P�N�x�ɂ����ẮC�t�j�������O���[�v����ї����������O���[�v�Ƃ��ɂ��̑��u��p���ĕ����̍����ʂr�q�����v���O������W�J�����B�K�X�������u����э����Z���̊O�����~���I���������ʒu�ɓ��˂���������ɂ�鐧��C�ō�������͂�6.4 kbar�ƒ�߂ł��邪�C�����܂ł̉��x�͈͂ɂ����ċψ�̈��͈�����\�ł���Ƃ������������C���ɗL�@�����̂ɂ����鎥���̈��͈ˑ����̑����W�J�����B���Ƃ��ĕ��q������(DMe-DCNQI)2Cu �ɂ�����ሳ�̈�ł̎��C���}��}�S�Ɏ����B���̌n�͕��q�u���ɂ�鉻�w�I���͂𗘗p�������͑��}����Ă���Ă���B����400 bar�ߖT�ɂ����Ēቷ�ŋ�����|���̓]�ڂ��ϑ�����Ă���C���̑����@�ɂ�錋�ʂ��l�����邱�Ƃɂ���āC���C����Ԃɂ��ω��������\������������Ă���B���̌n�ɊJ�������K�X�������u�ŋψ�ȊO����������C�ሳ�̈�ł̑����E�̑��݂��ʂr�q�ɂ���Č������B���ʂƂ��āC��Ă���Ă��鑊���E�ߖT�Ŗ��m�Ȏ��C�]�ڂ��ϑ����ꂽ�B�}�S��}�ɍ���̍����ʂr�q���肩�瓾��ꂽ���C�]�ړ_�������Ă���B�ቷ�E�ሳ�����ɂ����Ċ���Ԃ�400bar�ߖT�ɂ����ď펥����Ԃ��玥�C������Ԃւ̕s�A���I�Ȉ��͕ω��������Ă���C���w�I���͂𗘗p�������������Ă��鑊���E�̑��݂��m�F���邱�Ƃ��ł����B�܂��C�}�S���}�Ɏ����悤�ɁC���̎��C������Ԃ̑̐ϕ������P�����]�ړI�ɕω����Ă��邱�Ƃ��킩�����B���̑��茋�ʂ��(DMe-DCNQI)2Cu�ł́C�����|�≏�̓]�ڂƓ����Ɋ���Ԃ����C������Ԃւƕω����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B (DMe-DCNQI = 2,5-Dimethyl-N,N'-Dicyanobenzoquinonediimine)     ���N����

|