| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 年 | 次 | 報 | 告 |

| 分子アンサンブル制御・開発研究 Molecular Ensemble Development Research |

|

| 分子アンサンブル測定・解析研究 Molecular Ensemble Analysis Research |

|

|

分子アンサンブル制御・開発研究 局所電子状態,分子間相互作用を設計・制御することによって新しい分子化合物や分子機能を開発することを目指す。大きな目標として,以下の2つのテーマを2本柱とする。 ・分子デバイス実現に向けての基礎の確立 ・触媒機能の制御と高度化(有機金属触媒,タンパク質機能制御)

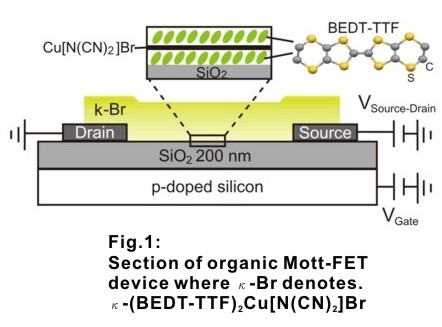

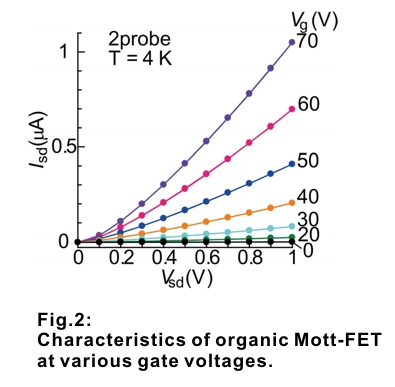

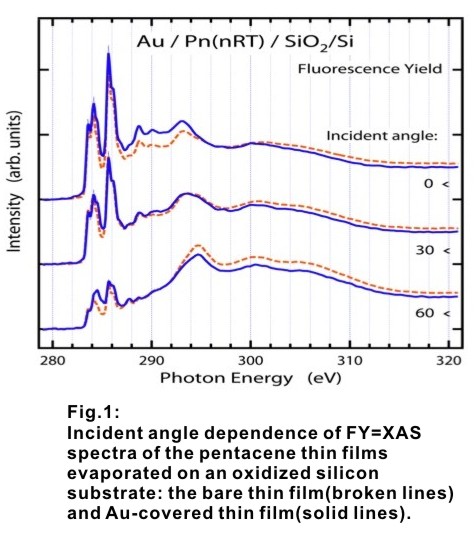

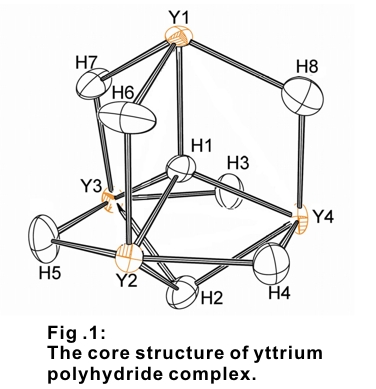

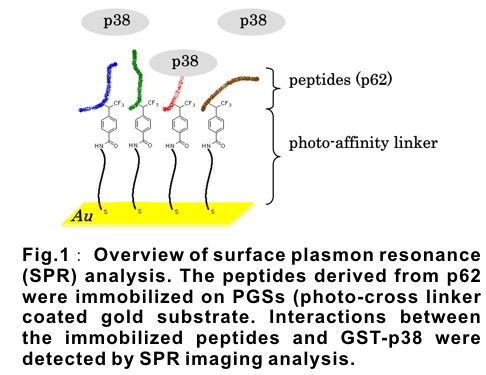

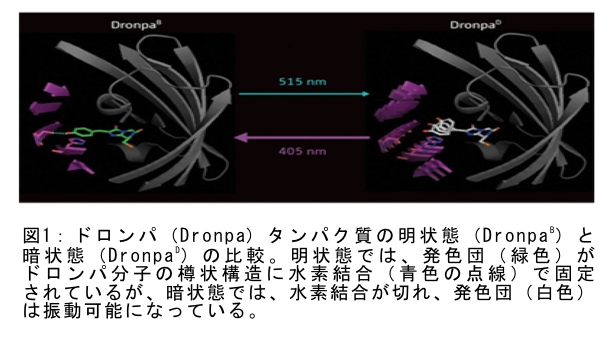

(1) 分子性導体の基板上物性測定と電界効果 研究担当者:(山本(浩),川椙,上野,田嶋,福永,加藤(礼)(加藤分子物性研究室)) 電界効果を用いて分子性導体の物性制御を目指して,以下の研究を行った。Κ -(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br(Κ -Br)はバルクでは10 Kで超伝導になる物質であるが,この物質の薄膜単結晶をSiO2/Si基板に張り付けると冷却に伴って基板からの負圧効果を受けモット絶縁体となる。この絶縁状態に対して低温で基板からゲート電圧をかけると,n型のトランジスタ動作をした。このデバイスの移動度は94 cm2/Vsに達し,この数値は現在有機トランジスタとして世界最高である。また,伝導率の温度変化を測定したところ,ゲート電圧で活性化エネルギーを25 meVから1 meVに減らすことが出来た。これはSi-MOSFETの反転層で見られる挙動と酷似しており,現在ホール係数の測定等からその詳細を解析している。他にも分子性導体として(BETS)2GaCl4,基板としてPDMS/Alを用いた場合等についてデバイス作製と物性評価の検討を行った。 (BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene, MOSFET = Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, BETS = bis(ethylenedithio)tetraselenafulvalene, PDMS = Polydimethylsiloxane)   研究担当者:(川合(真),加藤(浩)(川合表面化学研究室)) 有機FETは,電界によって有機分子薄膜へキャリアを注入し,薄膜の導電性を制御する電子素子である。基本的な動作原理は,無機半導体と同様に,フェルミ準位近傍の電子状態バンドベンディングによって説明されているが,分子性薄膜の場合,電子状態は局在性が強いため有機FET内の電子状態変化も異なる可能性がある。この違いを解明することは,分子の機能性を生かした未来の分子デバイスを創造する上で非常に重要である。本研究では,実際に有機FETを試作して,電荷注入の際に起こる有機分子薄膜内部の電子状態変化を直接観測する手法を確立することに努めてきた。いくつかある手法の中で,我々が最も力を入れているのが蛍光X線を検出するX線吸収分光法(FY-XAS)である。本年度は,有機FETとして最も研究されているペンタセン薄膜に関してFY-XAS測定を行った。この結果,電界印加に伴うスペクトル変化を得ることができた。現在,その帰属について検討を進めている。  (1) イットリウムポリヒドリド錯体の中性子構造解析 研究担当者:(侯,バルダムス,タルディフ(侯有機金属化学研究室)) 当研究室では,4核構造を有する希土類ポリヒドリド錯体の構造や反応性に関する研究を行っている。この錯体のクラスターの中心に4つの金属と架橋した 4-Hが存在することをX線構造解析により明らかにしているが,X線では精度の点で問題があり,金属とヒドリドの結合長について議論することは困難だった。本年度は南カリフォルニア大学のロバートバウ教授との共同研究により,イットリウムポリヒドリド錯体の中性子回折を行い,ヒドリド配位子の精密な構造解析に成功した(右図)。これは 4-Hの配位様式を中性子回折によって明らかにした初めての例である。通常,二重,三重架橋と架橋数が増えるにつれて金属ヒドリド結合長は長くなる傾向があるが,このイットリウム錯体では4重架橋の結合長は3重架橋のものより短くなっており,4核クラスターコア内の空間が比較的狭くなっていることを示している。  研究担当者:(侯,島(侯有機金属化学研究室)) 希土類金属とd-ブロック遷移金属を有する異種金属ヒドリド錯体は,金属間の協同効果が期待される興味深い錯体であるが,これまでほとんど報告例がない。本年度は,ハーフサンドイッチ型ルテチウムジアルキル錯体Cp*Lu(CH2SiMe3)2(THF) (Cp* = C5Me5)を出発原料として用い,ルテニウムトリヒドリドホスフィン錯体Cp*RuH3(PMe3)と反応させることにより,トリメチルホスフィン上の一つのメチル基でC-H活性化反応を伴って,対応するLu/Ru異種金属ジヒドリド錯体が得られることがわかった。このフォスフィノメチレンで架橋された2核錯体にフェニルシランを反応させると,このメチレン上で脱水素シリル化反応が起こることが明らかとなった。 (3) ルテチウム錯体による二酸化炭素とシクロヘキセンオキシドの共重合 研究担当者:(侯,崔,西浦(侯有機金属化学研究室)) ハーフサンドイッチ型アルコキシド錯体に関しては,4族の金属錯体は数多く報告されているが,対応する希土類錯体は非常に少ない。ハーフサンドイッチ型ルテチウムジアルキルと1当量のフェニルシランを反応させ,その後フェノール配位子を加えたところ,ハーフサンドイッチ型ヒドリドアリールオキシド錯体が高収率で得られた。この錯体は二酸化炭素とシクロヘキセンオキシドの共重合反応に高い活性を示し,カーボネート鎖の割合が最高99%のポリエステルが得られることがわかった。 一方,エンインユニットを有する新規EL発光材料の開発を行っており,EL特性の評価に関しては川合表面化学研究室の坂口副主任研究員と共同研究を行っている。 (1) プロテインキナーゼC 阻害剤IB5AおよびIB-15Aの阻害メカニズム解析 研究担当者:(田村,平井,袖岡(袖岡有機合成化学研究室)) プロテインキナーゼCはタンパク質リン酸化酵素であり,その活性化にはC1ドメインリガンド,カルシウムイオン,およびホスファチジルセリンが必要である。C1ドメインリガンドとしては,生理的リガンドのジアシルグリセロールや,発がんプロモーターであり強力なPKC活性化剤であるホルボールエステル等が知られており,これらはPKC活性化剤として働く。一方ごく最近,当チームで開発したC1ドメインリガンドであるIB誘導体IB-5AとIB-15AはPKC を活性化せず,ホルボールエステルによるPKC 活性化を阻害することを見いだした。今年度は,このPKC阻害メカニズム解明に向けて,種々検討した。その結果これら化合物は,ホスファチジルセリンとPKC との相互作用に影響を与えて,阻害活性を示している可能性があることがわかった。 (2) タンパク質と低分子化合物(ペプチド)の相互作用解析 研究担当者:(齊藤, 奥村,長田(長田抗生物質研究室)) 細胞内シグナル伝達分子の一つであるp38 MAP kinaseは,様々な刺激に反応して活性化されるセリン/スレオニンキナーゼである。これまでに長田抗生物質研究室では,p38がp62 /SQSTM1と結合することを示しているが,その相互作用部位は不明であった。そこで,p38とp62の相互作用部位を同定するため,光親和型SPRイメージング法をもちいた。SPRイメージング法とは,非ラベル化生体分子と基板上に固定化した分子との相互作用を観測する手法である。ごく最近,我々は,様々な小分子化合物を特定の官能基を使わずに基板上に固定化可能な『光親和型SPRイメージング法』の開発に成功している。その結果,p38はp62の164-190番目に相当するペプチドに直接結合する事が確認された。これらのSPR解析と生物学的実験の結果から,178-190番目に対応するGFSHSRWLRKVKHがp38とp62の相互作用部位であることが明らかになった。  (1) 2波長同時照射で蛍光シグナルを得られるDronpa変異体 研究担当者:(安藤,水野,宮脇(細胞機能探索技術開発チーム)) Dronpaは青色光を吸収して緑色の蛍光を発するフォトクロミックな蛍光タンパク質である。490 nmの強い光を照射すると暗状態に移行し,400 nmの照射で元の明状態に戻る。Dronpaにランダムに変異を入れることによって,明状態―暗状態間のスイッチングをより高効率に起こす2つのDronpaの変異体(Dronpa 2とDronpa3)を得た。これらの変異体は,アルゴンレーザーの488 nmで励起すると,速やかに暗状態に移行するため,蛍光をほとんど発することができない。一方,紫色レーザー(405 nm)で励起しても蛍光シグナルは出ない。ところが,488 nmと405 nmを同時に照射すると,暗状態―明状態間の往来の結果,明状態の励起分子の数を増やすことができることが分かった。実際に,Dronpa3をHeLa細胞のミトコンドリアと細胞膜にターゲットし,2波長同時照射依存的な蛍光像を撮影することに成功した。 (2) 光異性化能を持つ蛍光タンパク質における構造的なフレキシビリティの光による制御 研究担当者:(水野,宮脇(細胞機能探索技術開発チーム)) 蛍光タンパク質 Dronpa はフォトクロミズムを示すが,その分子機構は解明されていない。暗状態の結晶構造解析が困難を伴い,明状態の結晶構造だけでは分子機構を議論できないためである。我々はNMRを用いることによって溶液中・室温という条件下での解析を行い,暗状態での構造のフレキシビリティを検討した。光によって発色団と -バレルの相互作用の変化が誘導され,これが明状態と暗状態を切り替えていることを見いだした。明状態では,発色団の先端部分が水素結合によって -バレルにつなぎ止められ,また バレルから内側へ突き出したイミダゾール環によって発色団の平面性が安定化されていた。これらの相互作用が青い光の照射によって崩され, -バレルの一部および発色団がフレキシブルになり,無輻射遷移過程が引き起こされていた。  (3) サンゴ由来蛍光タンパク質による凝集体様構造物(dots)の正体 研究担当者:(片山,宮脇(細胞機能探索技術開発チーム)) DsRed,mRFP1等のサンゴ由来蛍光タンパク質は,哺乳類細胞に発現させた際に凝集体様構造物(dots)を形成することが欠点であると見なされていた。このdotsはアグリソームのように,細胞質における凝集体であると考えられていたが,本研究における検討の結果,リソソーム内腔での蓄積物であること,すなわち,サンゴ由来蛍光タンパク質は酸性条件下でリソソームプロテアーゼに抵抗性であるためリソソーム内腔に蓄積することが示された。また,オートファジー不能細胞でもdotsは形成されることから,細胞質成分をリソソームへ運ぶ未知の輸送機構の存在が示唆されており,この輸送機構については現在検討を進めている。 |

|

分子アンサンブル測定・解析研究 測定・解析グループと協力し,広範囲にわたる分子系が示す種々の複雑な現象・機能を局所的電子状態の協奏的連携として理解し統一的原理の構築を目指す。特に,「生体物質の機能の電子論的究明」を大目標の一つとして設定する。

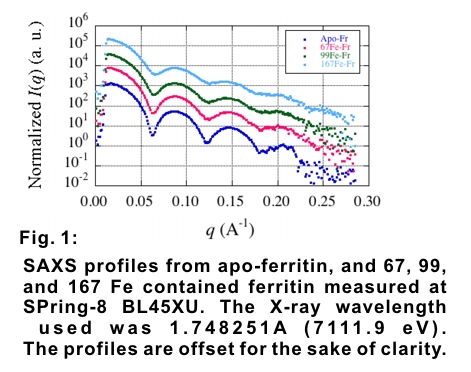

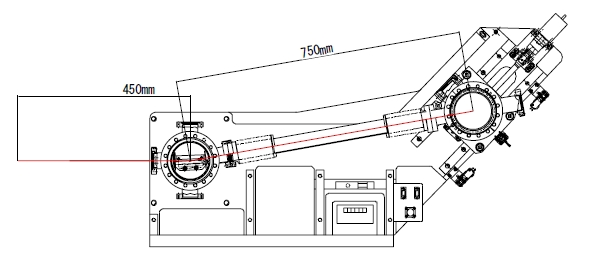

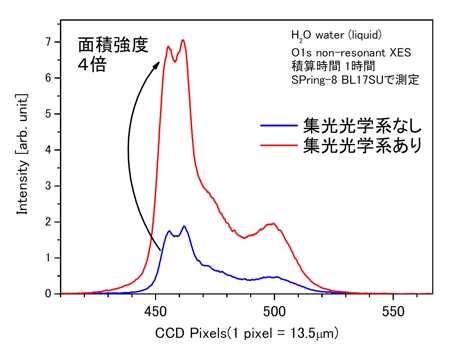

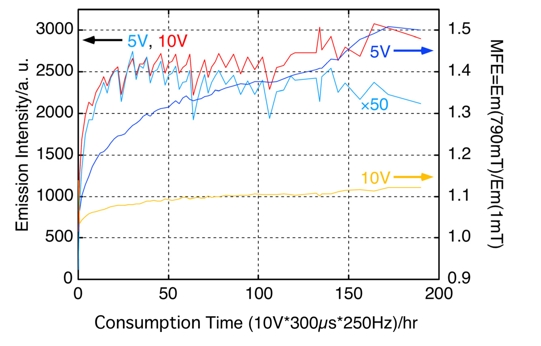

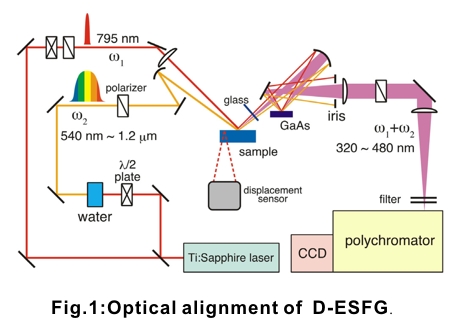

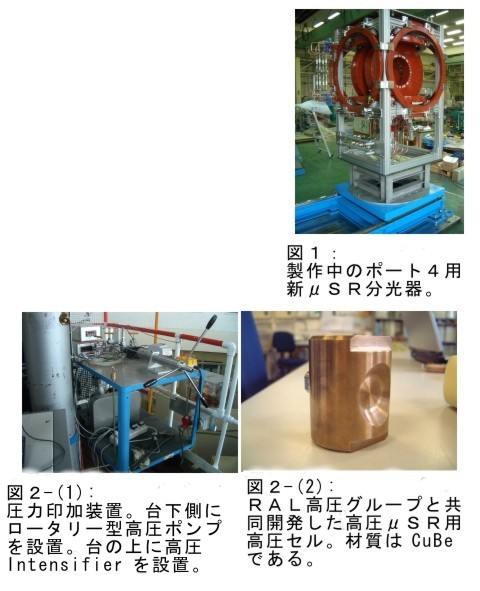

(1) 環境応答型細胞情報伝達系における分子間・分子内相互作用の研究 研究担当者:(城,中村(城生体金属科学研究室)) 細菌や菌類,植物の環境(光,酸素,栄養等)感知・細胞内情報伝達は,環境センサーとして働くヒスチジンキナーゼ(HK)と,レスポンスレギュレーター(RR)の二つのタンパク質間のATP 依存性のリン酸基転移反応を介して行われ,「二成分情報伝達系」と呼ばれる。現在,数百種もの二成分情報伝達系遺伝子が明らかになっているものの,HKの環境因子感知の分子機構は依然不明である。環境変化に応答した細胞内情報伝達における,「ドメイン間の分子内情報伝達機構」,「HKのATP依存性自己リン酸化機構」および「HK-RR間におけるリン酸転移機構」を非共有結合相互作用の観点から解明することを目的としている。 ジフテリア菌はヒト上気道粘膜に感染する病原菌であり,その増殖には血液ヘモグロビンのヘムを主な鉄源として必要とする。ヘムの濃度に依存して,ヘムから鉄を取り出すためのヘム分解系が誘導される事が分かっている。現在,このヘム濃度を感知するジフテリア菌の二成分情報伝達系ChrS/ChrA(HK/RR)を研究対象としている。大腸菌の細胞膜に発現させたChrSを界面活性剤を用いて可溶化し精製した。精製したChrSをリン脂質二重膜(リポソーム)に埋め戻し,ヘム依存的自己リン酸化活性の再構築に成功した。ChrSの結晶化を開始した。 (2) タンパク質-補欠分子構造における分子内相互作用の研究 研究担当者:(菊地(城生体金属科学研究室)) 結晶構造解析とNMR測定を相補的に利用することにより,可逆的な光異性化が起こる蛍光タンパク質の光異性化メカニズムを明らかにした。また,大きなストークシフトを示す蛍光タンパク質の結晶構造解析に成功し,構造を基にてそのメカニズムを提案した。我々の有する30種以上のGFP様蛍光タンパク質の構造を基盤にして,各種蛍光タンパク質の蛍光特性(蛍光の有無,色,強度等)を理解する目的で,京大工学部の量子化学グループとの共同研究によりクロモフォアの電子状態計算を継続している。 (3) 電子分布および静電ポテンシャルマッピングによる分子性導体の電荷移動の直接観察 研究担当者:(吉田,加藤(高田構造科学研究室)) 本研究では,粉末X線回折実験により得られた回折データを,独自に開発したマキシマムエントロピー(MEM)法を用いて電子密度マッピングを行い,それを基にした静電ポテンシャルを可視化することにより,分子性導体 -(BEDT-TTF)2I3の135Kにおける金属-絶縁体(M-I)転移と,分子間に生じる相互作用との精緻な関係にいて調べた。電荷整列が主たる要因と考えられている,この分子性導体の金属絶縁体転移の本質について解明することにより,分子アンサンブル研究における,静電ポテンシャルの可視化技術の有用性を実証することを目指してきた。平成20年度は,分子間の相互作用をより精緻に可視化するため,得られた静電ポテンシャルを微分した電場を計算し,分子間における相互作用の可視化の場を原子サイトから原子分子間空間へと広げた。この解析から, -(BEDT-TTF)2I3のM-I転移にヨウ素分子からBEDT-TTFの分子への相互作用が関わっている可能性が示唆された。そこで,ヨウ素分子の空間電子数を計算したところ,ヨウ素分子の電子数が相転移前後で大きく変化していることが明らかとなった。すなわち, -(BEDT-TTF)2I3のM-I転移に,ヨウ素分子からBEDT-TTF分子への電荷移動が影響している可能性が新たに見いだされた。この実験事実を基に -(BEDT-TTF)2I3のM-I転移の機構についての理解がさらに進展すると期待される。 (4) タンパク質の精密電子密度マッピングの解析手法開発 研究担当者:(水野(高田構造科学研究室)) 最大エントロピー法(MEM)を単結晶X線結晶構造解析に適用し,金属含有タンパク質の活性中心近傍の電子密度分布を精密に可視化することにより,反応過程を分子構造と電子密度分布の変化として観測する新しい機能相関研究へと発展させることを目指している。本年は,高分子量有機分子である多核希土類金属ヒドリド錯体および,ポルフィリン超分子複合体の単結晶構造解析データにMEMを適用した際の定量性について詳細に検討を行った。MEM解析の結果,精密データ測定法の基準を確認し,各分子において,活性中心である金属に配位する水素1電子を可視化することができた。現在,ミオグロビンのような比較的分子量が小さいタンパク質を用いて,1電子の可視化を目指した,定量性の向上を進めている。 (5) 電子共役系ポリマーPDCHD結合特性の単結晶MEMによる可視化 研究担当者:(Bagautdinov,杉本,佐々木,田代 (高田構造科学研究室)) 高濃度ドープ状態のポリアセチレンを始めとする電子共役系ポリマーは高い電気伝導性を示す。この電気伝導性は,主鎖の強いπ電子間相互作用に基づく電子の非局在化と幅広な価電子帯とが関係していることが報告されている。ドープ状態にない共役系ポリマーは電気絶縁体あるいは半導体的である。ドープ状態の共役系有機ポリマーにおけるπ共役結合が関わる分子間および分子内相互作用の本質を理解するためには,不純物を含まない状態にあるポリマーの結晶構造を電子密度レベルで解明することが重要である。主鎖に単結合,二重結合,三重結合交替構造を有するPoly[1,6-di(N-carbazolyl)-2,4-hexadiyne](PDCHD)単結晶は,DCHDモノマー単結晶のガンマー線固相重合によって調製することができる。本研究では,放射光X線回折データを用いたMEM解析に基づきPDCHD単結晶の電子密度分布および静電ポテンシャルを可視化することに成功し,側鎖カルバゾリル環の水素原子と主鎖骨格の三重結合との間に形成されるCH-π相互作用の存在を初めて解明することに成功した。 (6) 超低温高圧下X線回折による超伝導分子性結晶の構造物性研究とX線磁気回折法の開発 研究担当者:(大隅(高田構造科学研究室)) 分子性結晶を対象とした極限条件下の構造科学研究への期待が高まっている。ところが,X線回折実験で利用されているヘリウム循環型冷凍機とダイヤモンドアンビルセルの組み合わせでは,5K以下で0.5GPa程度の温度圧力条件を達成することは困難である。我々は,減圧冷却が可能なヘリウム4連続フロー式クライオスタットと金属ベリリウム製クランプ型セルを組み合わせることにより,1.5 Kまで冷却して試料からの回折スポットが得られる超低温高圧下X線回折装置の整備に取り組んでいる。本年度は,これまでにインナーセルの材質と構造を見直しテフロン部材と真鍮部材の接合箇所からの圧媒体漏れを解決した。現在は,0.2GPa以上の圧力で銅線導入部から圧媒体が漏出する問題の対策を行っている。また,今年度新たに導入されたIPカメラを利用して高精度な回折データを効率的に得ることができないか検討を行った。これらの研究に加えて,強磁性体を対象とした放射光X線磁気回折実験の手法開発も行った。 (7) 異常X線小角散乱法によるタンパク質に収容された金属原子の可視化 研究担当者:(伊藤(高田構造科学研究室)) X線小角散乱法は溶液中のタンパク質分子の大きさ,形状,集合状態に関する構造情報を得ることができる強力な手法であるが,異常分散効果を利用した異常X線小角散乱法(ASAXS)により金属含有タンパク質と金属元素の構造情報を分離することができる。さらに,ASAXSによって得られた構造情報を逆モンテカルロ法(RMC)や最大エントロピー法(MEM)を駆使して実空間情報へと可視化する技術を合わせて開発し,構造情報と溶液中分子の電子状態に関する情報を組み合わせることにより従来とは質的に異なるタンパク質分子の機能構造相関研究を目指している。フェリチンは分子量48万,内径8 nm,外径12 nmのCore-shell状タンパク質であり,生体中でFeを蓄積する役割を担っているが,その蓄積過程は構造科学的にはまだ解明されていない。また,フェリチンはFeのみならず様々な金属を取り込むことが可能であり,そのサイズをナノレベルで制御できる可能性がありナノテクノロジー分野においても注目されている。本年度は,Fe含有フェリチンの試料調製方法の検討およびFe吸収端陰謀でのASAXS実験を行った。下図にFe K吸収端でのアポ・フェリチン(Apo-Fr)および平均67,99,167個のFe原子を取り込んだフェリチン(67,99,167Fe-Fr)からの散乱曲線を示す。今後,データの詳細解析を進め,Feクラスターからの構造情報抽出を試みる予定である。  研究担当者:(辛,原田,田口,徳島,堀川(励起秩序研究チーム)) ガスや固体を中心として発展してきた軟X線発光分光を生体溶液中の特定の元素の電子状態分析にも応用するため,装置開発 (図: 発光分光器 High Efficiency Photon energy Analyzer 2,5),実験手法開発および新しいスペクトル解析手法の開発を行ってきた。タンパク質の代表例として,ミオグロビンを対象とした。ミオグロビンは,活性点に金属元素を一つしか含まないため,軟X線発光分光の元素選択性という特長を活かすことができる。また,活性点(ヘム)を取り巻くポリペプチド鎖についても,電子状態という視点で改めて考察するため,溶液中のアミノ酸とその重合鎖の研究を行った。  ヘムタンパク質ミオグロビンの鉄中心の電子状態観測を目的として実験を行ってきた。平成20年度は,溶液状態のミオグロビンに対して,ようやく十分な分解能とS/N比のデータが得られるようになり,偏光依存性も含めた結果を揃えることができた。ミオグロビン中のヘム鉄イオンの共鳴X線発光スペクトルに対しFe3d電子の電子相関(原子内多重項)を完全に取り入れた配置間相互作用(CI)計算を行った。この解析から,ヘム蛋白中Feイオンの電荷移動エネルギーΔは非常に小さいかあるいは負の値をとり,ミオグロビンは典型的なHalden-Anderson型物質であることが明らかとなった。この小さなΔ,あるいは負のΔがFeイオン-ポルフィリンの電子雲間の強い混成を引き起こし,ミオグロビンのFeイオンが二価や三価の状態を容易にとれる原因となっていることが判明した。 (2) 溶液中のアミノ酸,ポリペプチドの電子状態 一般的によく知られているように,タンパク質は,温度,圧力,pH等がある範囲の値から外れると,折りたたまれてまとまった(フォールディング)状態から,ほどけた(アンフォールディング)状態になってしまう。このような現象には,タンパク質の側鎖の電離や水素結合が大きくかかわっていると考えられている。しかし,軟X線発光分光法のような元素選択性を持つ手法をもちいても,タンパク質のように大量の炭素,窒素,酸素で構成されている巨大分子においては,得られるスペクトルの解釈は困難である。そこで,我々はタンパク質そのものを調べるのではなく,タンパク質の構成要素であるアミノ酸あるいはアミノ酸の重合体であるポリペプチドの水溶液中での性質をしらべる研究を行っている。平成20年度は,グリシン,リシン,システインの測定を行い,pH変化による電離を電子状態から検出することに成功した。 (3) アミノ酸,タンパク質溶液測定のための装置開発 タンパク質の軟X線発光測定のために,高性能軟X線発光分光器や液体フローセルの技術開発を行い,これまでに観測されたことがない常温常圧の水溶液中でのヘムタンパク質ミオグロビンの鉄の電子状態の観測に成功した。しかしながら,タンパク質中の金属は微量であり,その測定には長時間のビームタイムが必要であった。また,試料の安定性,条件の制御等の観点からも測定時間が長いことは測定結果に悪影響をおよぼす可能性がある。従って,さらなる応用研究のためには,測定時間の短縮化が必須の要件である。そこで,平成20年度は,軟X線発光分光器に追加して効率を向上させるためのミラー光学系を開発した。液体の水において試験的な測定を行ったところ,このミラー光学系の導入によって観測される信号強度を約4倍向上させることに成功した。  研究担当者:(美川,伊藤(城生体金属科学研究室)) NMR分光法を用いて,DNA相同組換え反応に関わるRec酵素群の相互作用を解析する手法を確立した。この方法を用いて,RecR,RecO,RecXについての解析を完了し,各タンパク質上にある,他のタンパク質との相互作用部位を同定した。 STMを用いた単一スピン検出 研究担当者:(小野,花栗,髙木(高木磁性研究室)) STMの持つ高い空間分解能を生かして,単一分子,単一原子の局在スピンを検出する手法の開発を行っている。局在スピンとトンネルする電子との間に何らかの相互作用があると,磁場中でLarmor歳差運動する局在スピンを通してトンネル電流が変調を受ける。トンネル電流に重畳するこの高周波信号を検出することで,局在スピンの位置とg値を求めることができる。このスピン検出法はESR-STMと呼ばれて注目されている。しかし,これまで他グループで得られている信号は非常に弱く,信頼できるデータとは言いがたい。我々は,ESR-STMを手法として確立するために,高周波(~GHz)対応STMの高安定化を行っている。これまで,低温超高真空環境の実現によるドリフト低減や,高安定超伝導磁石の取り付けを行い,STMシステムはほぼ完成した。本年度は,実際にスピン検出を行うため,グラファイト劈開面にキャストした安定ラジカルTEMPOの観察を行ったが,多くの分子が凝集してしまう傾向があり,単一分子の観察が困難なことが分かった。現在,よりESR-STMに適した分子や基板の検討を行っている。 収量検出磁気共鳴・過渡光吸収検出による2・3 スピン連携 研究担当者:(坂口(川合表面化学研究室)) 有機半導体では,電子の担い手はラジカルイオンである。ラジカルイオンは奇電子によるスピンを持ち,電極界面では正・負のラジカルイオン対が形成される。このスピン対は一重項または三重項状態で,電荷再結合過程は多重度により変化する。このスピンを磁気共鳴の手法を用いて操作することで,ラジカルイオン対の挙動を制御し,電子移動過程の詳細を明らかにすることができる。 本年度は高分子系有機EL素材である,ポリフェニレンビニレン系の発光の磁場依存性に対する経時時間依存性を取りまとめた。通電初期には発光強度,磁場依存性ともに大きくなるが,これは通電とともにより長距離からの電荷再結合が進むようになり,前者はキャリア捕集領域の拡大,後者は交換相互作用の減少により,それぞれ増加したものと結論した。ラジカルイオン対の再結合過程に関わる活性化過程を調べる目的で温度可変測定装置のモデルを作り測定を開始した。詳細な検討に至っていないが,磁場はどの温度でも発光開始電圧を下げることが分かった。侯研究室と共同で,同研究室で合成された白色EL材料とその誘導体について,装置の改良を含め蒸着条件を決定し,素子製作等を行った。英国レスター大学より外国人実習生を招き,EL発光に対するパルス磁場の効果の測定を開始した。パルス磁場の場合,定常磁場の印加とは逆に発光強度の減少が見いだされ,詳細な検討を進める予定である。  研究担当者:(山口,田原(田原分子分光研究室)) 我々は新しい界面選択的な非線形分光を開発して界面の研究を行っている。これまでに界面分子の電子状態に対する新しい分光法として,溶液の吸収スペクトルに匹敵する質で界面分子の電子スペクトルを測定できるマルチプレクス電子和周波(ESFG)分光を開発した。このESFG分光法は液体界面をはじめとするソフトな界面を研究する強力な研究手段となる。しかしながら,このESFG法では新しい波長に発生する信号光の強度を測定するため(ホモダイン検出),分子情報を直接反映する二次の非線形感受率 (2)そのものではなく,その自乗| (2)|2を観測しており,分光信号に含まれている分子の情報を完全に得ることはできなかった。このホモダイン検出の欠点は,信号光を他の標準光(局部発振器,LO光)と位相を確定させて混合させる,いわゆるヘテロダイン検出を行うことで解消できる。そこで,これまでのESFG分光の光学配置をタンデムに拡張し,一つの試料点に測定試料(液体界面)を,また他方に強い和周波光を発生するGaAs基板を置き,その両者から発生する和周波を適当な時間差をつけて分光器内で干渉させることによって,電子和周波のヘテロダイン検出を初めて実現した。このヘテロダイン検出電子和周波(HD-ESFG)分光の開発によって,約100 nmというきわめて広い波長範囲で一度に (2)スペクトルの実部と虚部を測定することができるようになった。 (2)スペクトルには,分子の絶対配向に関する情報を与えることができるという特長がある。そこで,空気/ガラス界面のp-ニトロアニリン(PNA)とN,N'-ジエチル-p-ニトロアニリン(DEPNA)の (2)スペクトル測定を行ったところ,PNAとDEPNAでは, (2)の虚部のスペクトルが逆の符号を持って現れることがわかった。このことは,PNAではアミノ基がガラス側に,逆にDEPNAではジエチルアミノ基が空気側にと,逆の配向をとっていることを端的に示している。PNAとDEPNAは似た構造を持つ分子であるが,アミノ基のファインな修飾によって界面における分子の配向が大きく変化することが分光学的に直接的に示された。  研究担当者:(松崎,渡邊(岩崎先端中間子研究室)) 分子性物質のスピンダイナミクスを微視的な角度より研究を行うため,理研RALミュオン施設(英国 Rutherford-Appleton 研究所内に設置)においては,極限条件下におけるミュオンスピン緩和(μSR)法の開発を進めている。平成20年度においては,この極限条件下μSR測定に用いるための新しいμSR分光器を製作し,理研RAL現地における設置作業を進めた。この新分光器は,理研RALミュオン施設のポート4実験エリアに設置され,μSR測定にとっては微小しか確保できない分子性物質に対しても高効率・短時間での測定を可能にするために,従来の分光器に比べて3倍以上の600本のミュオン検出器を備える。分光器本体の製作は終了し,既に理研RAL現地で設置箇所への取り付けを終了した(右図)。この分光器に用いるための検出器系の製作も同時に行っている。従来の検出器に比べて小型・効率化をはかり,600 本という密集した状況においても十分な検出効率を持てるよう設計している。昨年度中にテスト実験を終了し,設置のための全数をそろえた。今後,新分光器への設置を進め,実際のミュオンビームを用いた性能試験を実施していく計画である。 新分光器の開発に平行し,分子性物質の極限μSR測定条件のひとつである,高圧条件の整備を行った。本セットアップは,Rutherford-Appleton 研究所の高圧グループとの共同研究という形で推進している。 昨年度中に高圧装置の各部材を調達・組み合わせを行い,実際の試料冷却装置を用いた冷却試験等を繰り返してきた。この高圧装置は従来型とは異なったヘリウムガスを用いたガス加圧方式をとっている。最大印加圧力は 6.4 kbar である。この最大印加圧力は,理研RALミュオン施設において得られる最大ミュオン運動量とポート2実験エリアにおける現存のμSR分光器の寸法によって制限されている。ガス加圧型は,圧力媒体を用いた従来のクランプ型高圧方式に比べ,1気圧から最大印加圧力まで狙った圧力を正確に印加しかつ連続的に圧力を変化させることが可能であるという利点を持つ。ロータリー型高圧ポンプで3 kbar まで加圧し,その後,高圧 Intensifier で最終的な目標圧力を達成する。平成20年度においては,理研RAL現地での設置を完了し,実際のミュオンビームを用いた性能試験を実施した。この性能試験を通じて最大印加圧力の設計値である 6.4 kbar を達成したこと,およびこの最大印加圧力が 2 K 程度の低温まで保持可能であることを確認した。さらに,分子性物質試料を用いた実際の測定にも応用を開始し,常磁性の分子性導体 (DMe-DCNQI)2Cu において,ガス加圧型ならではの数百 bar 程度の低圧領域における圧力誘起磁気相図の確定を行った。今後は,他の分子性物質を含め,より多くの試料への応用を進めていく予定である。  |