当研究室は、純粋な有機物から遷移金属錯体まで多岐にわたる「分子」を構成成分とする、機能性物質、特に超伝導体を含む電気伝導体の開発を行っている。分子性導体は、みかけの複雑さに反して、明快で見通しの良い電子構造を持つ。その多様な物性は、低次元性、強い電子相関、格子の柔らかさなどに由来している。分子性導体では、多様な分子修飾が可能であり、分子修飾による物性の精緻な制御が可能である。我々は、分子集合体の物性を合成化学的手法で制御することによって新しい物質を創造し、分子の特性を反映した新しい機能や現象を見いだすことを目指している。

- 振動分光学的手法により判明した分子性量子スピン液体におけるスピン・電荷・格子・軌道の連動性(加藤;山本、藤本、内藤、中澤、田村、薬師、池本、森脇)

- 有機三角格子磁性体X[Pd(dmit)2]2の磁気秩序―量子スピン液体相境界近傍における磁気状態の系統的研究(磯野、加藤;杉浦、寺嶋、宇治)

- 量子スピン液体EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の幾何的電荷揺らぎ(藤山、加藤)

- (Cation)[Pt(dmit)2]2の核スピンスピン緩和(藤山、加藤)

- 三量体構造を持つ単一成分分子性結晶[Ni(ddt)2] (ddt = 1,4-dithiin-2,3-dithiolate)の圧力印加による金属化(崔、加藤;圓谷、Hamish、Chloe)

- 電子スピン共鳴によるλ-(BETS)2FeCl4の反強磁性絶縁体相の研究(大島、Lee、崔、加藤)

- 分子性ディラック電子系における電子‐正孔対称性(川椙、加藤:田嶋、須田、山本浩)

- 振動分光学的手法により判明した分子性量子スピン液体におけるスピン・電荷・格子・軌道の連動性

- 有機三角格子磁性体X[Pd(dmit)2]2の磁気秩序―量子スピン液体相境界近傍における磁気状態の系統的研究

- 量子スピン液体EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の幾何的電荷揺らぎ

- (Cation)[Pt(dmit)2]2の核スピンスピン緩和

- 三量体構造を持つ単一成分分子性結晶[Ni(ddt)2] (ddt = 1,4-dithiin-2,3-dithiolate)の圧力印加による金属化

- 電子スピン共鳴によるλ-(BETS)2FeCl4の反強磁性絶縁体相の研究

- 分子性ディラック電子系における電子‐正孔対称性

研究担当者:加藤;山本、藤本、内藤、中澤、田村、薬師、池本、森脇

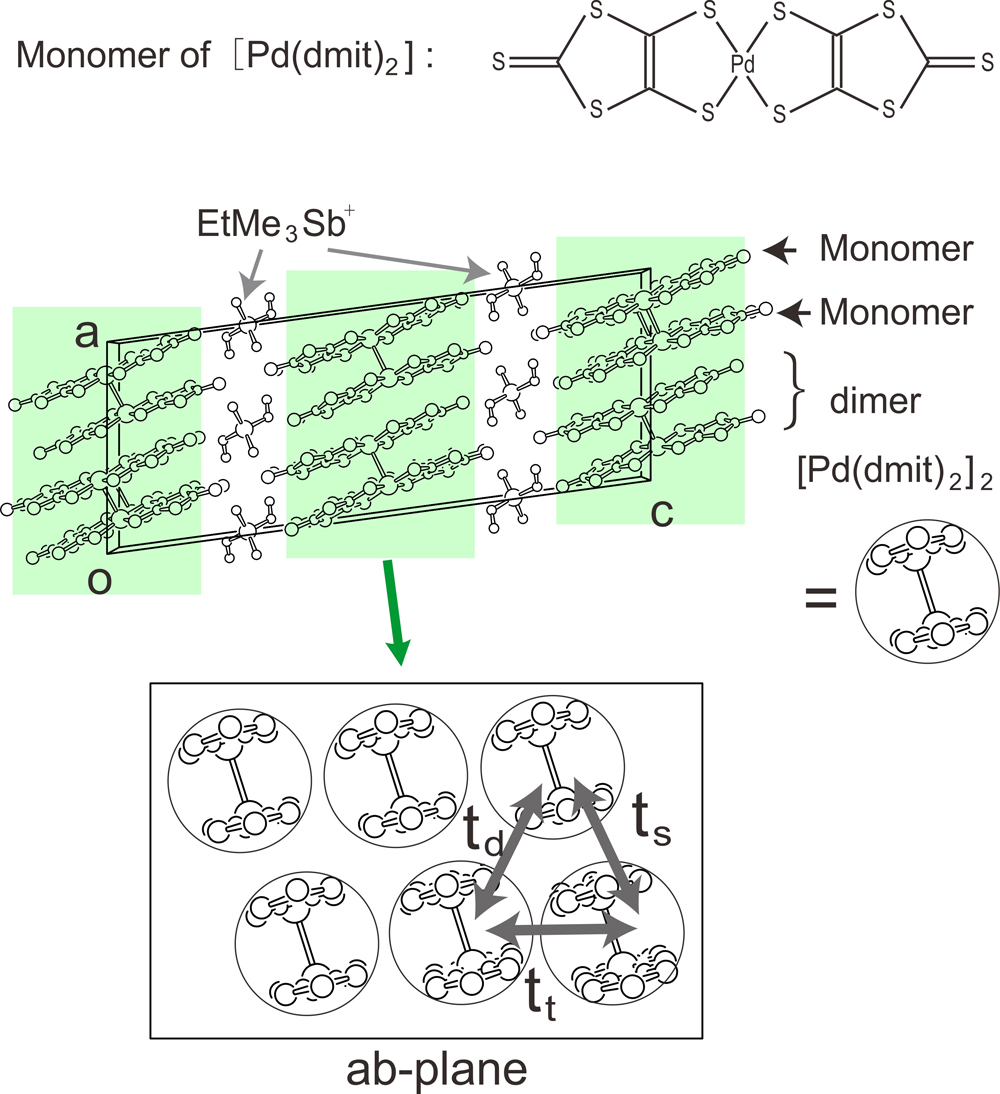

スピン液体とは、電子のスピンが低温でも秩序化しない状態である。三角格子・カゴメ格子・パイロクロア構造を持つ結晶において、スピン液体の量子性に由来する磁気的状態の探索が行われてきた。分子結晶のスピン液体は、図1で示したβ'-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の結晶構造で代表されるように、三角格子系に属する。研究の進展に伴い、明らかになった特性((1) 正三角格子からずれたスピン液体や、正三角格子でも秩序化する物質が存在する。(2) ヘリウム温度近傍で若干のエントロピー放出を起こす。)は、スピンの幾何学的フラストレーションだけでは説明できない。私達は、電荷・格子・分子軌道のフラストレーションにも着目し、これらを振動分光学的手法により探索した。本測定により、(1)(2)の原因と、電子スピンが秩序化しない原因を明らかにした。

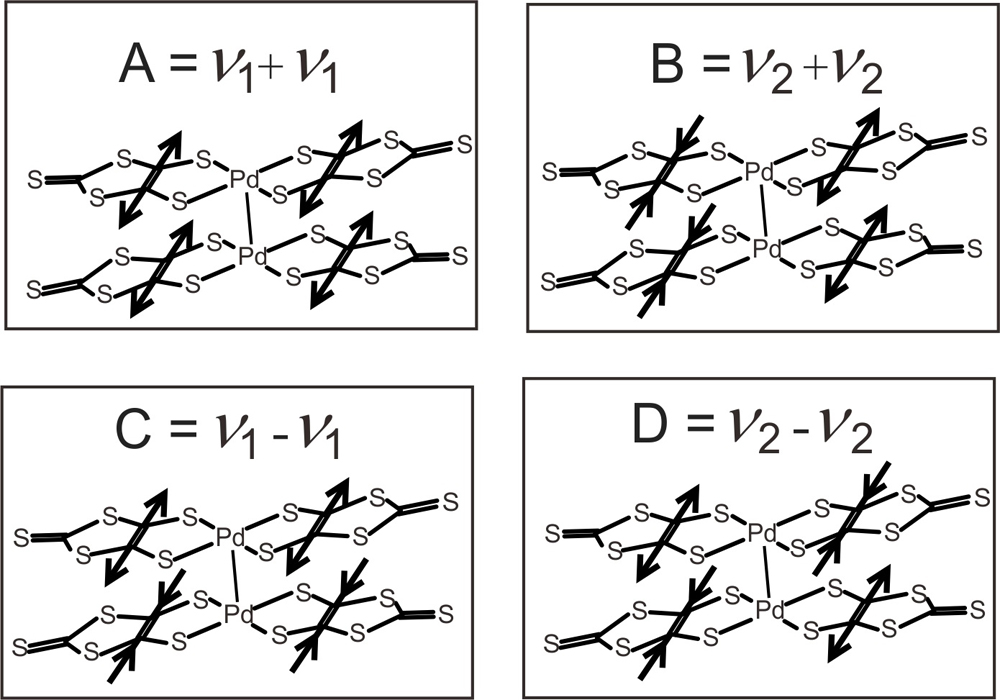

分子内振動の中でもC=C伸縮振動(図2)に着目した。これらの因子群分裂・波数・励起光依存性は、分子間結合(=格子)と、電子密度(=電荷)、および、フェルミエネルギー近傍の軌道準位(=分子軌道)に鋭敏である。振動モードの数え漏らしを減らすために、赤外反射法では単結晶の三つの主軸方向の偏向測定を行った。ラマン法では伝導面垂直偏向の励起光を照射して、ラマンテンソルの対角と非対角成分の両方を観測し、これに加えて、励起光依存性も検討した。伝導面垂直偏向の赤外反射スペクトルは、SPring-8のBL-43にて測定し、他のスペクトルは分子研で測定した。同様の実験を、反強磁性絶縁体であるβ'-Me4P[Pd(dmit)2]2、β'-Et2Me2P[Pd(dmit)2]2、および、β'-Me4Sb[Pd(dmit)2]2にも行った。過去に行った電荷分裂を伴う非磁性絶縁体の結果と比較することにより、スペクトルの詳細な帰属と解析を行うことができた。

図1:[Pd(dmit)2]単量体、b軸方向から眺めたβ'-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の結晶構造、

二次元面における分子配列(二量体が三角格子を形成)

図2:二量体における四種類のC=C伸縮振動

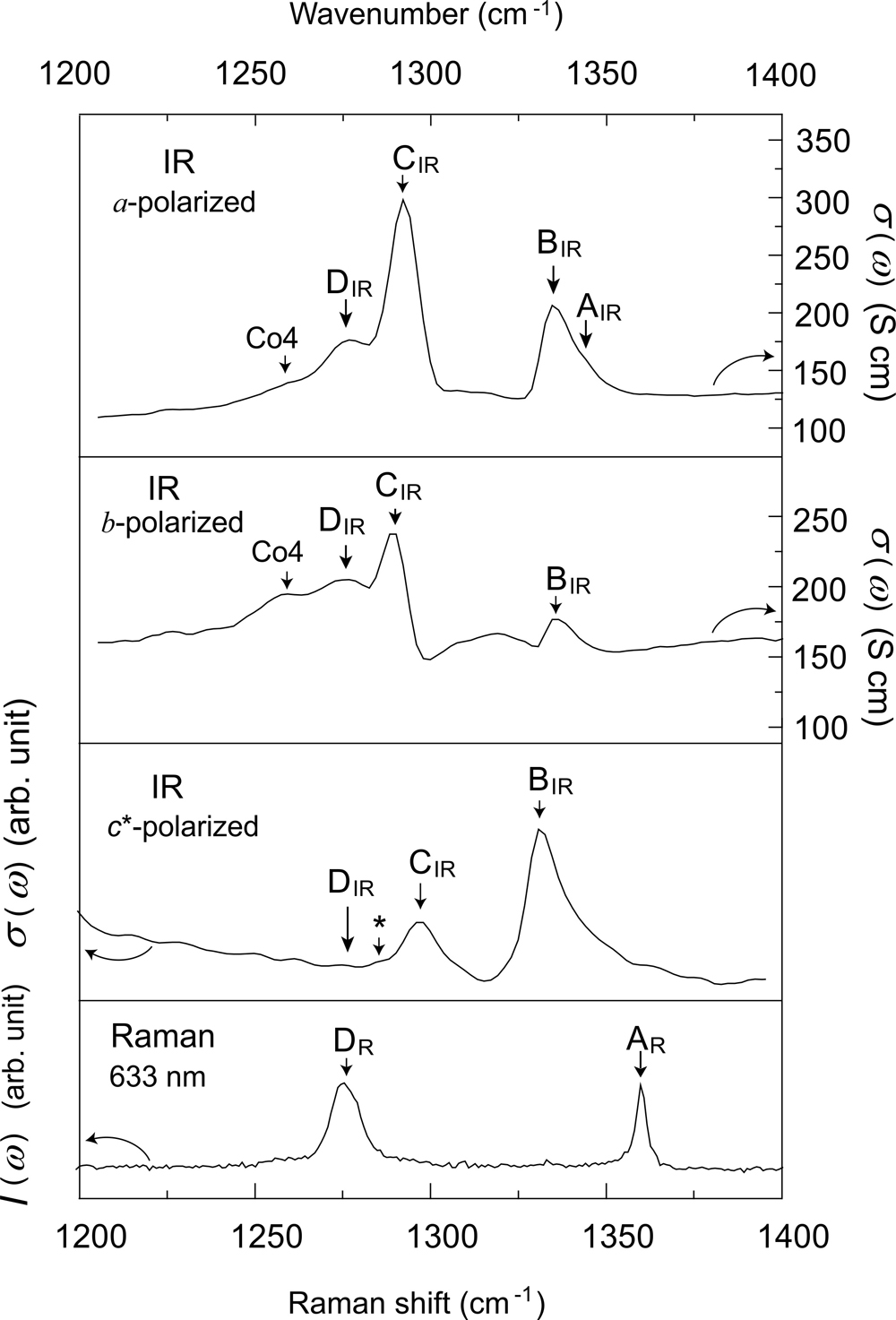

図3にβ'-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2のみの測定結果を示す。対称二量体が二次元伝導面内で等間隔に並ぶのであれば、赤外ではBIR・CIR、ラマンではAR・DR、とそれぞれ二種類のC=C伸縮振動のみが観測される。しかし、実際には、これより多くのC=C伸縮振動が観測された。AIRとDIRは、monoclinic-EtMe3P[Pd(dmit)2]2やtriclinic-EtMe3P[Pd(dmit)2]2と同様に、二量体間の結合による四量化(=二量体内電荷整列)を示唆している。一方、CO4とDRの肩は、β'-Et2Me2Sb[Pd(dmit)2]2やβ'-Cs[Pd(dmit)2]2と同様に、イオン的二量体と中性的二量体から構成される八量体(これは二量体間電荷整列に属する)を示唆している。ところが、これら四量体と八量体由来のC=C伸縮振動の強度はいずれも弱く、本来の二量体由来のC=C伸縮振動も残っている。スピン液体では四量体や八量体が秩序化することは無く、二量体・四量体・八量体が動的に入れ替わっていることが示唆される。また、波数が電荷量に鋭敏であるBIRの線幅は約10 cm-1と異常に広いので、分子の電荷量は不均一である。しかも、電荷分裂に特有なピーク分裂を示さないので、BIRの挙動も、動的な入れ替わりを支持している。

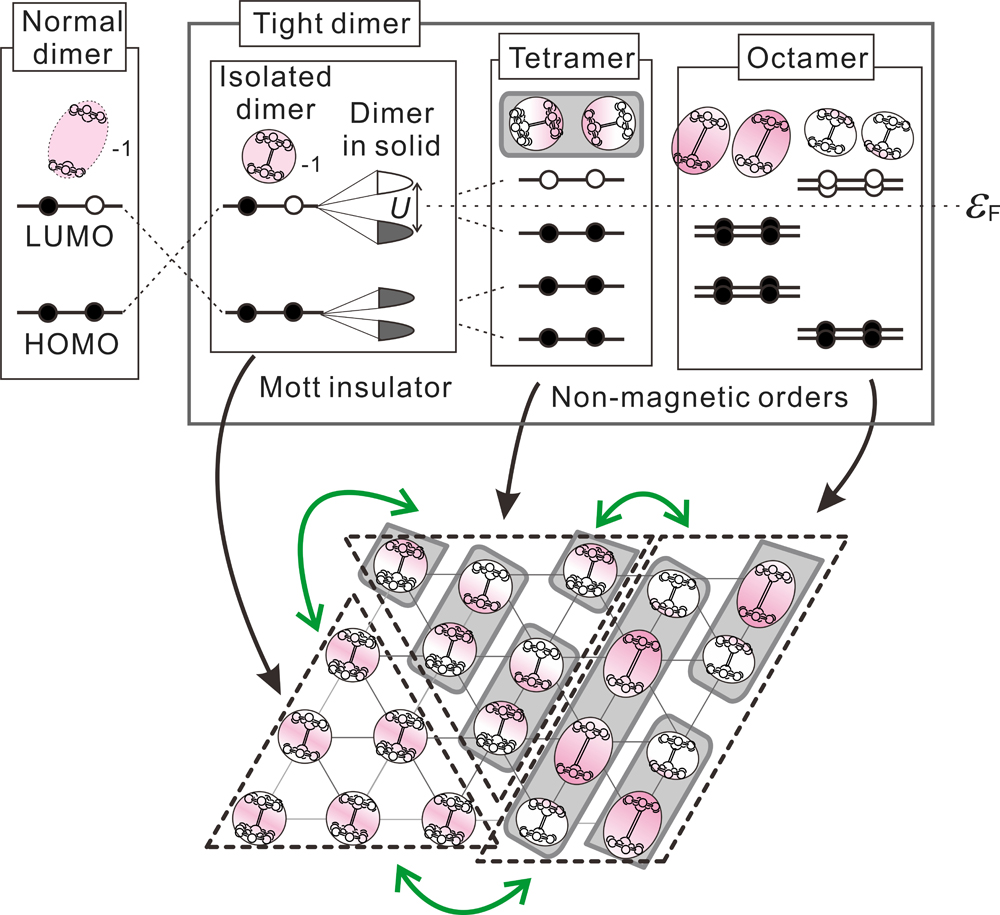

図4に本研究から得たフラストレーションの機構を示す。ここで取り上げている全ての分子結晶では二量体化が強いため、単量体のHOMO(LUMO)が二量体のLUMO(HOMO)を形成している。四量体と八量体では、フェルミエネルギー近くの被占有軌道の中に、結合を担う結合性軌道とその直下の電荷分裂を担う反結合性軌道が存在する。こうして、Valence Bond Orderと電子間反発が協奏作用する。孤立二量体よりも四量体や八量体は安定なので、ともに基底状態の候補になる。これらに加えて、強い二量体が整然と並びモット絶縁体として反強磁性秩序を示す状態も、基底状態の候補である。β'-Et2Me2Sb[Pd(dmit)2]2では、四量体・八量体・反強磁性が縮退してフラストレーションを起こす。こうして、スピン・電荷・格子・軌道が連動する。この機構では、(1) 厳密に正三角格子である必要はない。また、(2) 常磁性状態よりも準位の低い状態間による縮退へ移行するので、エントロピー放出を起こす。

図3:β'-EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の5 Kにおける赤外反射スペクトルから得た

伝導度スペクトル(a, b, c*-偏光)、および、ラマンスペクトル

図4:Normal dimerとTight dimerのεF近傍における軌道準位図、および、本研究で明らかになった二次元三角格子の様相。

Tight dimerは反強磁性の場合と、四量体、八量体に分類される。桃色の濃淡は最高被占軌道における電子密度。

【参考文献】

[1] T. Yamamoto, et. al., Sci. Rep., 7, 12930 (2017).

研究担当者:磯野、加藤;杉浦、寺嶋、宇治

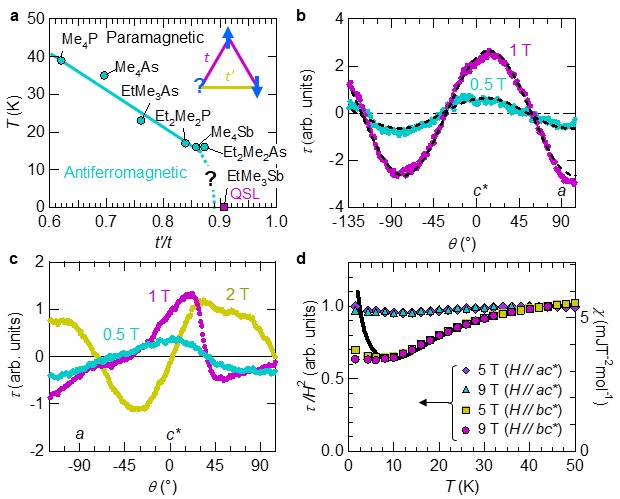

「量子スピン液体」は、強い量子効果により電子スピンが極低温においてさえ秩序化せずに揺らぎ続ける磁性体の"新たな量子凝縮状態"と考えられており、精力的な探索がなされている。通常のスピン系は、低温で反強磁性などの磁気秩序を形成してしまうが、例えば、三角格子の各サイト上に反強磁性的に相互作用するスピンを配置すると、相互作用に競合(フラストレーション)が生じ、通常の磁気秩序を不安定にすることができる(図1a内挿図)。加藤分子物性研究室で合成された有機三角格子磁性体X[Pd(dmit)2]2は、カチオンXの種類を精緻に変えることで、フラストレーション(三角格子の異方性t'/t)の大きさを制御できるという特徴を持つ。図1aに示すようにt'/tを徐々に大きくすると、反強磁性秩序が抑制されていき、X = EtMe3Sbにおいて量子スピン液体的振る舞いが現れる [1]。このような系統的な相図が得られている物質群は、我々が知る限り、X[Pd(dmit)2]2のみである。図1aの相図を眺めてみると、反強磁性秩序がどのように消失するのか鮮明でない。もし、連続的に磁気秩序が抑制されて量子相転移によりスピン液体が現れるならば、量子臨界点近傍で臨界現象が見られると期待される。また、フラストレート系ではしばしば非自明な磁気秩序が実現することを考えると、反強磁性相と量子スピン液体状態の間に、磁気構造の異なる未知の状態が存在することもあるかもしれない。

我々はこれまでに、有機系の微小な単結晶一つで測定可能であり、等方的な不純物スピンの影響を受けない磁気トルクを用いて、図1aの相図中で最もt'/tの小さいX = Me4P (TN 〜 40 K)、およびt'/tが大きく磁気転移温度TNが抑制されたX = Me4Sb (TN 〜 15 K)の磁気状態を調べ、両者ともにTN以下で一軸異方的な反強磁性状態が実現していることを明らかにしてきた。

図1: (a) X[Pd(dmit)2]2の相図。三角格子の幾何学的フラストレーション(三角格子の異方性t'/t)を大きくすると、反強磁性転移温度が抑制される。(b) X = Et2Me2As0.75Sb0.25の低磁場における磁気トルク の磁場方位依存性。破線はτ = Asin2(θ + θ0)によるフィッティングカーブ。(c) X = Me4Sbの低磁場における磁気トルクの磁場方位依存性。(d) X = Et2Me2As0.75Sb0.25の磁気トルク曲線の振幅を磁場の二乗で割った値τ/H2、および静磁化率χの温度依存性。実線は上田らによって測定された静磁化率を示す。

図1dは、X = Et2Me2As0.75Sb0.25の磁気トルク曲線の振幅を磁場の二乗で割った値τ/H2の温度依存性である。bc*面内の磁場回転では、τ/H2は温度減少に伴い単調に減少し、5 K以下であまり温度に依存しなくなる。この振る舞いは、上田らによって測定された静磁化率χの温度変化と対応関係があるように見える(低温でのずれは不純物スピンの寄与)。一方で、ac*面内の磁場回転では、τ/H2がほとんど温度に依存しないことがわかった。量子スピン液体的振る舞いを示す有機三角格子系物質κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3では、いずれの磁場回転においてもτ/H2 の温度変化がχ(T)にスケールすることから、磁気トルクを基に極低温での磁化率を精密に議論することができた [2]。一方でX = Et2Me2As0.75Sb0.25では、おそらくPd(dmit)2分子カラムの積層方向のg因子の温度変化が、他の主軸方向の温度変化とかなり異なるために、単純にτ/H2が (χT)にスケールしないと予想される。

【参考文献】

[1] R. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn., 87, 355 (2014).

[2] T. Isono et al., Nature Commun., 7, 13494 (2016).

研究担当者:藤山、加藤

最低温度まで古典的磁気秩序が生じない磁性体は量子スピン液体と呼ばれる。反強磁性相互作用が三角格子ネットワークをなす分子性物質であるEtMe3Sb[Pd(dmit)2]2はこれまでに希釈冷凍機温度に至るまで古典的磁気秩序を示さず、量子スピン液体物質の候補として精力的に研究されている。

一方、理論的には、三角格子ハイゼンベルグ模型の基底状態は非磁性ではなく、磁気モーメントがお互いに120度の関係を持つ磁気構造が安定であることが示されている。このため、EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2における量子スピン液体状態は、局在したS=1/2スピン間の反強磁性相互作用のみでは実現し得ず、これ以外の相互作用が重要な役割を果たしている、と考えられている。たとえば、電子状態がモット転移に近いことに起因する電子の遍歴性や、分子性導体の電子スピンが分子二量体に空間的に広がっていることによる電子スピンの内部自由度の存在などが古典的磁気秩序を阻害する要因として議論されている。

分子性量子スピン液体物質であるEtMe3Sb[Pd(dmit)2]2と(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3はともに、30~50Kの温度領域においてリラクサー的誘電異常を示す[1]。この結果は、これらの物質のスピンに電子のクーロン反発に起源を持つ電荷偏極があり古典的磁気秩序を阻害する、といういくつかの理論研究との親和性があるものの、巨視的測定である誘電率から微視的な電荷の揺らぎを定量化することは困難である。特に、分子の振動や局所的回転など、電子物性と直接の関係のない分子運動からの影響を切り分けることができない。

微視的な電子状態の研究を行うために有効であるNMRは、適した原子核を選ぶことで電荷揺らぎを観測することが可能である。しかし、EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2のうち、電子スピンが生きている[Pd(dmit)2]2層においては電荷揺らぎと結合する原子核の観測が困難である。

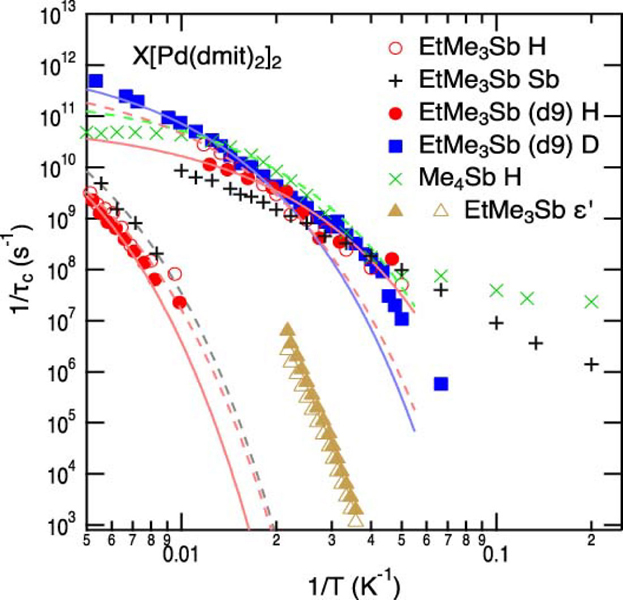

我々は、量子スピン液体EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の電荷揺らぎを定量化するため、活性な電子スピンを有さないが、アルキル基の回転の存在が明らかなEtMe3Sbカチオンの原子核を用いたNMRを測定した[2]。このカチオンでは1つのエチル基と3つのメチル基がSb原子の周りで回転運動をしている。Sb原子は結晶単位胞の2回回転軸上にあり対称性の高い位置にある。メチル基の水素原子を重水素原子に置換することで、エチル基とメチル基の回転運動を分離することに成功した。これら回転運動は温度降下に伴い有限のエネルギーギャップを感じながら遅延する。NMRによる水素核および重水素核の核スピン格子緩和率の温度依存性からそれぞれのエネルギーギャップを1200 K(エチル基)および200 K(メチル基)と評価した。カチオンに存在するこれらの回転運動は、誘電率で観測され量子スピン液体発現との関連が指摘されてきた誘電率の温度周波数依存性とはエネルギーが105倍異なることを明らかにし、誘電異常は回転運動によるものではないことを明らかにした。

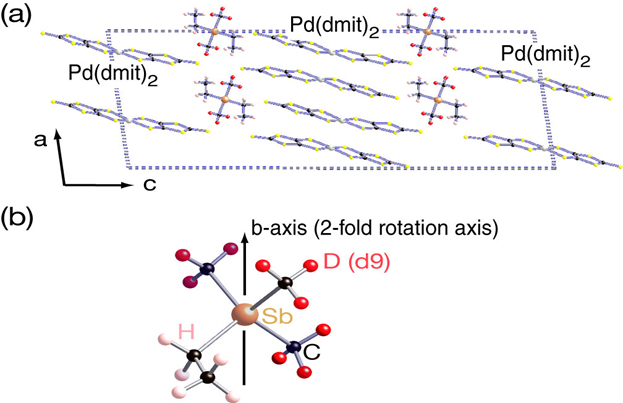

図1:(a)EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の結晶構造

(b)EtMe3Sbカチオンと重水素置換位置

図2:さまざまなカチオンX(=EtMe3Sb, EtMe3Sb重水素, Me4Sb)のH, D, およびSb位置での電荷揺らぎの相関時間の温度依存性。誘電率の増強ピーク温度の観測周波数依存性をプロットしている。

[1] M. A. Jawad, N. Tajima, R. Kato, and I. Terasaki., Phys. Rev. B, 88, 075139 (2013).

[2] S. Fujiyama and R. Kato, Phys. Rev. B, 97, 035131 (2018).

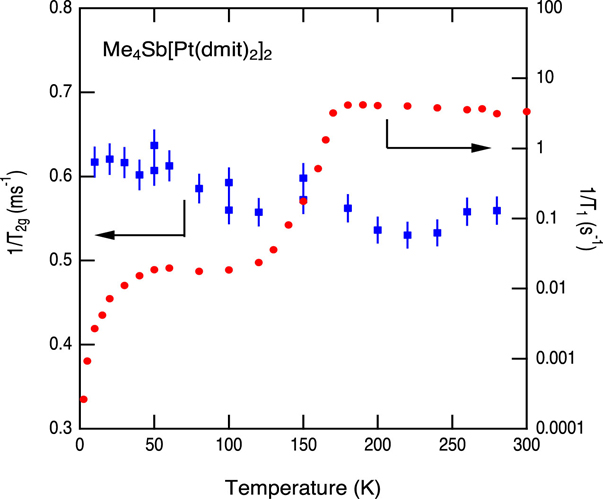

研究担当者:藤山、加藤

炭素や水素などの軽元素により構成される分子性導体では、スピン軌道相互結合はそれほど大きくはならず、実際に磁気モーメントの測定からもg-因子が2 からほとんどずれない(g < 2.02, 3d 遷移金属である銅などはg ~2.2)。これは、分子性導体のスピン相関が等方的であることを担保し、たとえば三角格子様の反強磁性スピンネットワークをもつ分子性導体の基底状態として発現する量子スピン液体の安定化に有利に働くと考えられてきた。

(Cation)[Pt(dmit)2]2 は、量子スピン液体の候補物質であるPd(dmit)2 塩の中心金属をPd から5d 遷移金属であるPt に置換した類縁物質群である。この物質はT = 160 ~ 220 K で構造変化を伴う金属-絶縁体転移を示す。低温絶縁相は交代鎖の形成に由来するバンド絶縁体であると解されてきた。しかし、13C NMRによる核スピン格子緩和率(1/T1)はT < 50 Kで温度に比例し、フェルミディラック統計に従う磁気励起の存在を強く示唆する。コリンガレート(1/T1T ∝DOS(EF)) は他のdmit 錯体塩の金属相での値の半分程度もあり、非自明な凝縮が起こっている。これらは、分子の中間位置に5d 遷移金属を有することによりはじめて生じる状態である。

この非自明電子状態の解明のため、構造相転移に伴い電子相関に強い異方性が現れ、反強磁性ネットワークが一次元的になっているのではないか、という仮説を立てた[1]。

擬一次元反強磁性鎖に対しては、NMRで観測することのできる二つの緩和率, 1/T1と1/T2Gがスケールすることが知られる。

核崩壊曲線はよくガウス型関数でフィットすることができ、精度のよい1/T2Gを得ることができている。1/T2Gは構造転移を伴う1次相転移が起こる温度領域で結晶構造のソフト化に起因すると思われる小さな増強があることをのぞくとほとんど温度に依存せず、1/T2Gを支配する相互作用が原子核どうしの直接双極子相互作用であることを示唆する。一方、1/T1が温度降下に伴い強い現象を示す領域において1/T2Gがそれに追随する振る舞いは観測されず、反強磁性磁気相関のネットワークが一次元的になっているのではないか、という仮説を棄却する。

一方、1/T1が温度に比例する30 K以下の温度領域においても1/T2Gはまったく抑制を受けず、この物質の低温領域で観測される量子液体的挙動が磁気励起に有限のエネルギーギャップを持たない、という結果を支持する。

【参考文献】

[1] H. Fukuyama, J. Kishine, and M. Ogata, J. Phys. Soc. Jpn., 86, 13706 (2017).

研究担当者:崔、加藤;圓谷、Hamish、Chloe

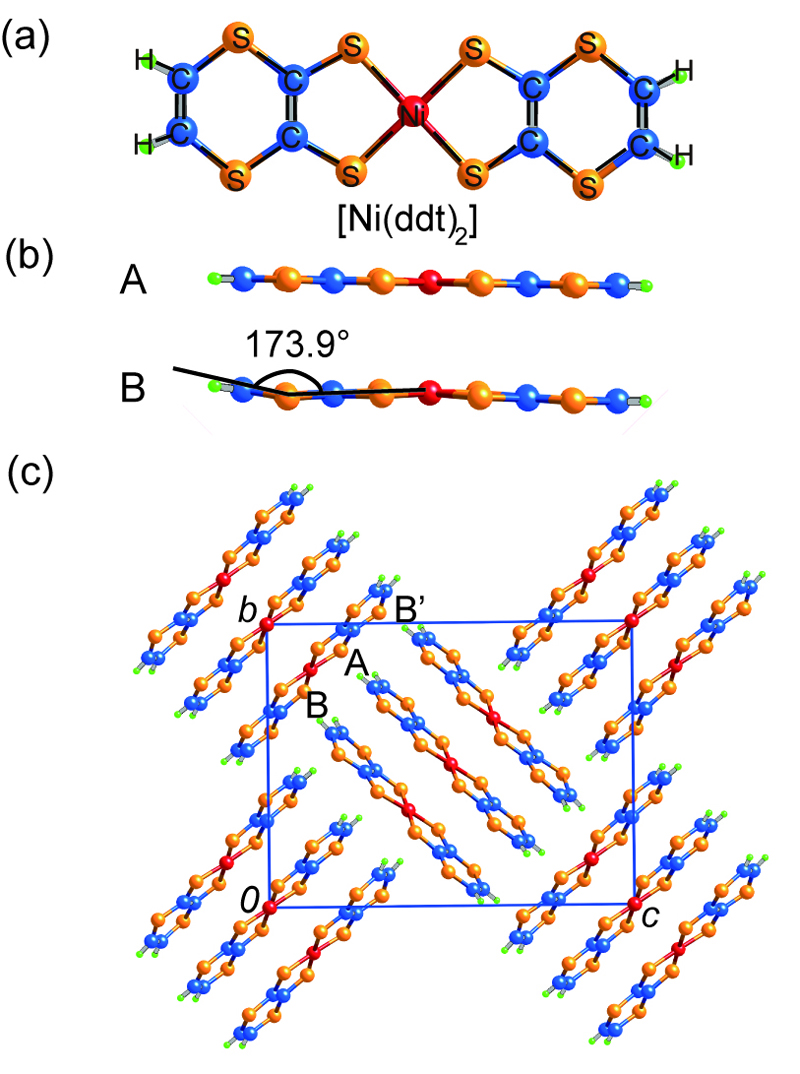

単一成分分子性伝導体の開発において、ジチオレン金属錯体はHOMOとLUMOのエネルギー差が小さく、多様な化学修飾および中心金属の置換が比較的容易であることから注目を集めている[1, 2]。また、分子性結晶は格子が柔らかいので、圧力印加が新しい単一成分分子性金属や超伝導体開発などの非常に有効な手法となる。我々は最近、ダイヤモンドアンビルセル(DAC)を用いた四端子法電気抵抗測定技術を改良し、圧力印加による単一成分分子性金属の探索を行い、[Ni(ptdt)2] (ptdt = propylenedithiotetrathiafulvalenedithiolate) [3]、 [Cu(dmdt)2] (dmdt = dimethyltetrathiafulvalene dithiolate) [4]、 [Ni(dmit)2] (dmit = 1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolate) [5]がそれぞれ19.4 GPa、4.7 GPa、15.9 GPaの圧力下で金属になることを発見した。特に、[Ni(hfdt)2] (hfdt = bis(trifluoromethyl)tetrathiafulvalenedithiolate)は常圧では半導体であるが、8.1 GPaに加圧すると5.5 Kにおいて超伝導体になる[6]。また、小さい分子からなる単一分子性結晶[Pd(dddt)2] (dddt= 5,6-dihydro-1,4-dithiin- 2,3-dithiolate)は常圧では絶縁体であるが、圧力を印加すると4.2 GPaの圧力から測定可能となり、室温抵抗と活性化エネルギー(Ea)が加圧とともに急激に減少し、12.6 GPaの圧力下では抵抗がほとんど温度変化を示さないという実験結果が得られた。第一原理バンド計算を行った結果、8 GPaの圧力下でディラック電子系になることが判明した。強結合近似バンド計算手法を用いてその起源について考察した結果、ディラックコーンは、各々異なる伝導層に属するHOMOバンドとLUMOバンドから形成されるが、伝導層間には直接なHOMO-LUMO相互作用がなく、伝導面内と伝導面間を経由する二次摂動的な HOMO-LUMO 相互作用を介していることが判明した[7]。今回、DACを用いた四端子法により、特異な三量体構造を持つ単一成分分子性結晶[Ni(ddt)2] (図1a)の電気的性質を13.6 GPaまで測定し、圧力誘起金属化について検討した。

図1:[Ni(ddt)2]分子および結晶構造

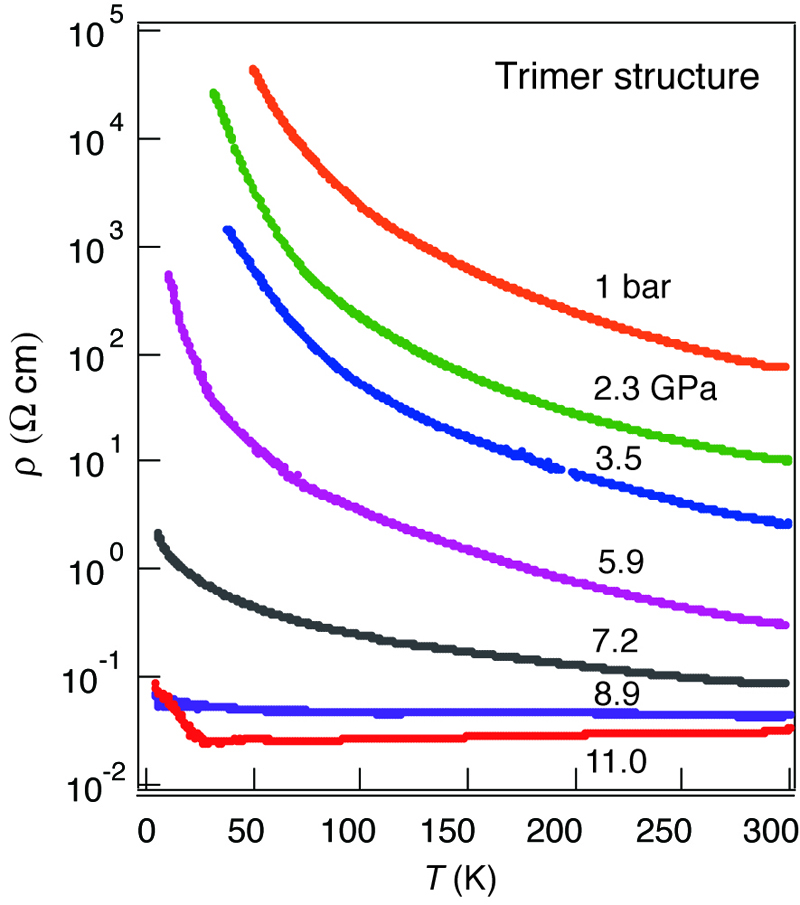

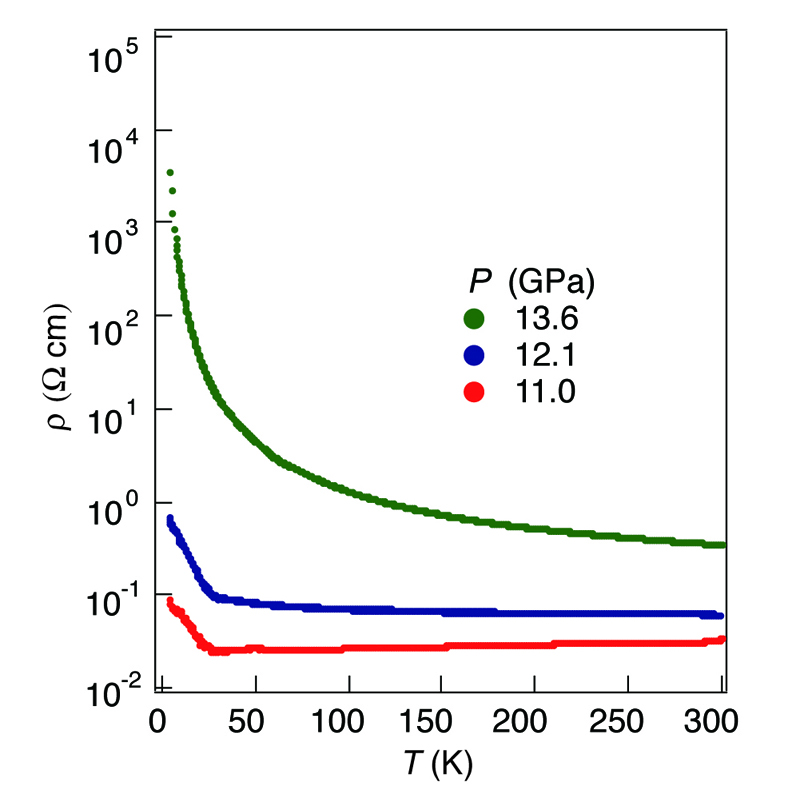

三量体構造を持つ[Ni(ddt)2]単結晶の常圧伝導度は7 × 10-3 S cm-1、活性化エネルギー(Ea)は58 meVである。ガスケットはステンレスSUS301、10 μmあるいは5 μmの金線と金ペーストを用いて単結晶に四端子配線を行った。測定に用いた結晶の太さが約10 μmと非常に細かったため、配線した結晶の外側をアラルダイトとアルミナの混合物で薄い膜で覆って保護した。圧力媒体はDaphne Oil 7373を使用し、圧力は室温においてルビー蛍光のR1ラインのシフトを測定することにより決定した。図2、図3に圧力下電気抵抗率の温度依存性を示す。電気抵抗率は加圧とともに著しく減少し、8.9GPaでは常圧に比べ4桁ほど小さくなり、温度変化が非常に小さい半導体となる(Ea= 0.4 meV)。さらに11GPaでは金属状態になり、25Kまで金属状態を保ち、さらに高い圧力では再び半導体になる。第一原理バンド計算では、6 GPaで金属的バンド分散が現れ実験結果とよく一致した。また、圧力下単結晶構造解析を行った結果、7 GPaまで構造相転移が起こらないことが確認された。

図2:圧力(< 11.0 GPa)下における [Ni(ddt)2]結晶の電気抵抗率の温度依存性

図3:圧力(> 11.0 GPa)下における [Ni(ddt)2]結晶の電気抵抗率の温度依存性

【参考文献】

[1] H. Tanaka et al., Science, 291, 285 (2001).

[2] W. Suzuki et al., J. Am. Chem. Soc., 125, 1486 (2003).

[3] H. B. Cui et al., J. Am. Chem. Soc., 131, 6358 (2009).

[4] B. Zhou et al., J. Am. Chem. Soc, 134, 12724 (2012).

[5] H. B. Cui et al., Eur. J. Inorg. Chem., 24, 3837 (2014).

[6] H. B. Cui et al., J. Am. Chem. Soc., 136, 7619 (2014).

[7] R. Kato et al., J. Am. Chem. Soc., 139, 1770 (2017).

[8] H. Kim et al., Bull. Chem. Soc. Jpn., 61, 2559 (1988).

研究担当者:大島、Lee、崔、加藤

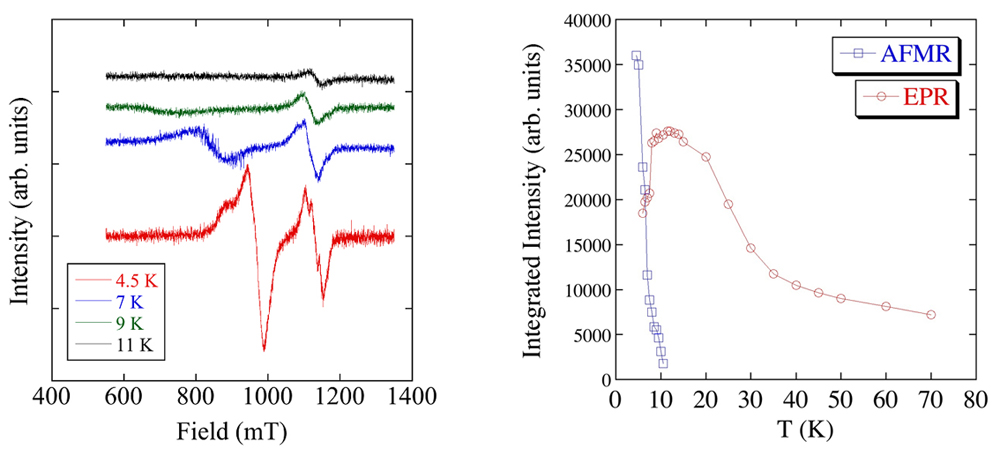

過去10数年、分子性導体においてd電子の磁性スピンを導入し、π-d相互作用を利用することにより新規物性を発現させようとする試みが行われてきた。λ-(BETS)2FeCl4は、そのπ-d相互作用がもたらす興味深い物性を示す物質群の1つである。この物質は磁場を伝導面方向に印加すると17 T以上で超伝導状態になることがよく知られているが[1]、低温での基底状態も興味深い。λ-(BETS)2FeCl4は、常磁性的な金属である高温相(以下、PM相)を持ち、TMI=8.3 Kで金属-絶縁体転移し反強磁性化(以下、AFI相)する。このAFI相の基底状態についてはこれまでに多くの議論がなされてきたが、転移温度以下で観測されるブロードな余剰比熱が、約4 Tの内部磁場でゼーマン分裂した6準位のショットキー比熱でフィットできることから、現在では反強磁性絶縁化するのはπ電子のみで、Fe3+のd電子は常磁性的なままであると考えられている(以下、Fe常磁性モデル)[2]。しかしながら、これまでのESR測定では、AFI相において常磁性共鳴(EPR)の観測は報告されておらず反強磁性共鳴(AFMR)のみが観測されているため[3-5]、このFe常磁性モデルとの不一致は未解決の問題となっている。そこで我々はESRの詳細な角度依存性と温度依存性をESR測定装置で調べることにより、これらの問題の解明を試みている。

昨年度は、PM相における詳細なEPR測定を行い、EPRのg値と線幅は系の強いπ-d相互作用を反映した特徴的な角度依存性を持つことを確認した。また、その特徴的な角度依存性から、反強磁性容易軸を簡便に導出する方法を見いだした。今年度はこの手法を用い、反強磁性容易軸に磁場を印加することによって、詳細なAFMR測定を行った。

図1は、容易軸方向に磁場を印加した時のESRスペクトルの温度依存性である。この方向ではESR信号が2つ観測された。約1150mTにおいて観測されている高磁場側のESR信号の共鳴磁場は温度に依存しないが、低磁場側のESR信号は温度の増加とともに共鳴磁場がシフトしTMI近傍でEPR信号へと変化する。なお、高磁場側の共鳴磁場は、これまで磁化測定で観測されているスピンフロップ磁場(約1.2 T)と一致する[6]。よって、その特徴的な振る舞いから、高磁場側と低磁場側のESR信号は各々AFMRのスピンフロップ共鳴と容易軸モードであると結論づけられる。興味深いことに、スピンフロップ共鳴はTMI=8.3 Kより温度の高い11 Kにおいても観測されている。これまで反強磁性転移および金属-絶縁体転移は同時に起きると考えられていたが、この結果は、TMIより高い温度のPM相において系が反強磁性状態に転移しているということを示唆している。但し、TMI以上のAFMR信号は微小であるため、その温度領域における反強磁性状態は部分的であることが考えられる。

図1(左):AFMRスペクトルの温度依存性

図2(右):AFMRおよびEPR積分強度の温度依存性

一方で、TMI近傍でAFMR積分強度の急激な変化は観測されなかった。熱容量測定ではTMIにおいて明白な転移ピークが観測されており、今回得られたESRの結果との不一致を理解する必要がある。今後は、試料依存性、冷却速度を変化させながらの積分強度の温度依存性を調べていく予定である。

【参考文献】

[1] S. Uji et al., Nature, 410, 908 (2001).

[2] H. Akiba et al., J. Phys. Soc. Jpn., 78, 033601 (2009).

[3] L. Brossard et al., Eur. Phys. B, 1, 439 (1998).

[4] T. Suzuki et al., Phys. Rev. B, 67, 020408(R) (2003).

[5] I. Rutel et al., Phys. Rev. B, 68, 144435 (2003).

[6] T. Sakaki et al., Synth. Met., 120, 759 (2001).

[7] J. C. Waerenborgh et al. Phys. Rev. B, 81, 060413 (2010).

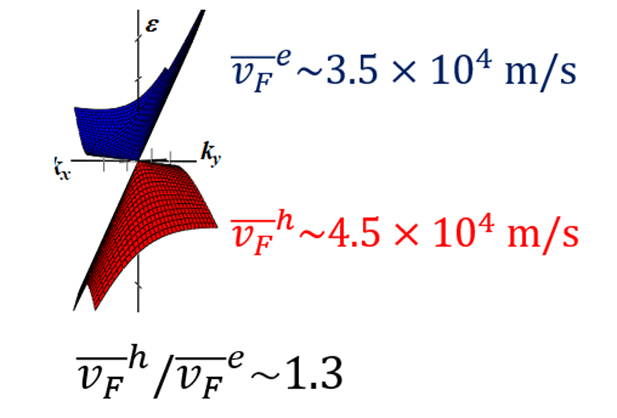

研究担当者:川椙、加藤:田嶋、須田、山本浩

2004年にガイムとノボセロフらがグラフェンを実現し、彼らは2010年に異例の早さでノーベル物理学賞を受賞した。理由は、2つの円錐型バンドが上下から角突き合わせた特殊なエネルギー構造(ディラックコーン)をもつことにより、素粒子ニュ−トリノと似た性質の質量ゼロの電子を完全な2次元シート内に閉じ込め、通常の金属や半導体では見られない新奇量子現象を発見したことにある。この大事件以来、グラファイト、ビスマス、トポロジカル絶縁体、さらには鉄系超伝導体などでもディラック電子が発見され、固体中のディラック電子が多くの研究者に着目されている。

その中で我々は、1.5 GPa以上の静水高圧力下にある有機導体α-(BEDT-TTF)2I3で質量ゼロのディラック電子系を発見した。世界初のバルクな(多層)ディラック電子系である。最近、この系へのキャリア注入する方法を確立し、ディラック電子特有の量子ステップをもつ明瞭な量子ホール効果を検出することに成功し、有機ディラック電子系の物理が急速に進展してきた。

一方で、このディラック電子系は圧力-温度相図上で電荷秩序状態に隣接する。電荷秩序絶縁体相のように強相関電子系に隣接したディラック電子系はこの物質が初めてなのである。強相関電子と質量ゼロのディラック電子との協奏関係は未開拓な分野であり、この物質を舞台にして、強相関ディラック電子の物理展開が期待できる。強い電子間相互作用効果は、ディラックコーンを再形成することがグラフェンで既に報告されている[1]。また、平田らはNMR測定からこの系のディラックコーン再形成の可能性を示唆した[2]。

本研究では、強相関ディラック電子の物理展開を目指して、この系にキャリア注入し、ディラックコーン対の対称性は保たれているのかを調べた。具体的には、正または負に帯電したプラスチック基板上に薄片試料を固定して接触帯電法によるキャリア注入を行い[3]、低温で量子磁気抵抗振動の観測からディラックコーン対のフェルミ速度vFe,vFhを調べた。ここで、vFeはディラック点より高エネルギー側のフェルミ速度、vFhは低エネルギー側のフェルミ速度である。結果、vFe/vFh~1.3であり、これがこの系の電子‐正孔対称性である。

図1:α-(BEDT-TTF)2I3のディラックコーン対称性

[1] D. C. Elias et al., Nature Phys., 7, 701(2011).

[2] M. Hirata et al., Nature Comm., 7, 12666 (2016).

[3] N. Tajima et al., Phys. Rev. B, 88, 075315 (2013).