MRMP (Multi reference Moller-Plesset perturbation theory)

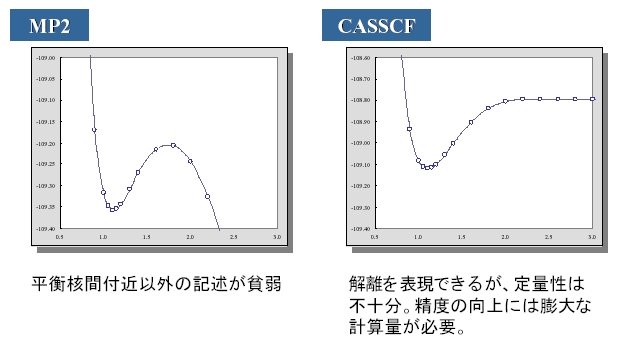

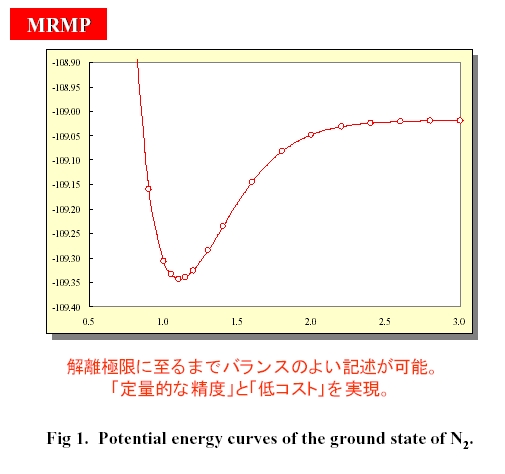

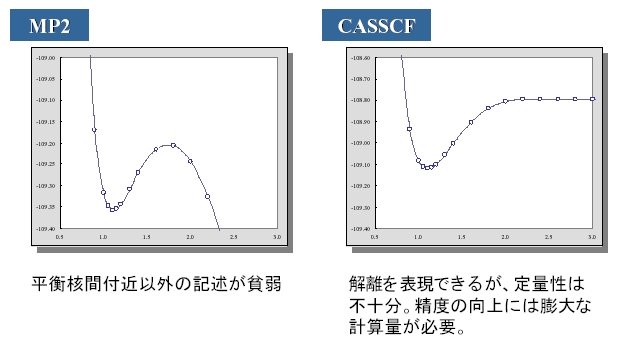

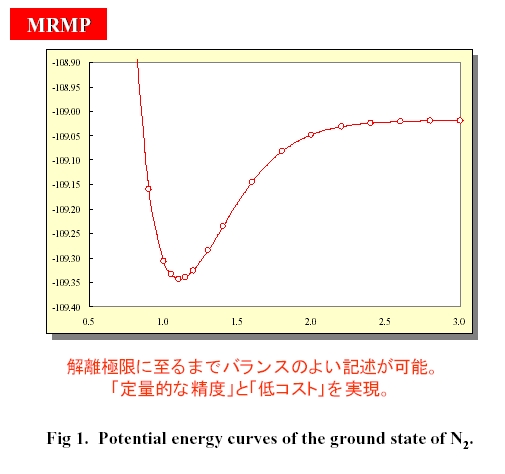

CI(configuration interaction)法は、変分原理に基づく電子相関理論の代表的存在であり、特にMRCI法は最高レベルの精度を実現しました。しかし十分な精度を発揮するために必要な配置関数の数はあまりにも膨大であり、適用範囲は数原子程度の小規模系に限られていました。一方、Moller-Plessetの摂動法は電子相関を低コストで取り込む方法として広く普及しましたが、平衡核間距離付近以外でのポテンシャルエネルギーカーブの記述はきわめて劣悪であり、結合の解離を伴う系、つまり化学反応などを扱うことは不可能でした。MRMPは変分法と摂動法の長所を組み合わせることで電子相関のバランスよい記述を可能にした、1990年代の電子相関理論の決定版です。

電子相関には、電子同士の反発や衝突に起因する動的な電子相関(dynamical

correlation)と、軌道の擬縮退に伴うスピンや電子の組み換えに際して生じる静的な電子相関(nondynamical

correlation)という、性質の異なる2種類が存在します。摂動法は前者の取扱いは非常に得意としていますが、後者に対しては貧弱な結果しか与えません。静的な電子相関が大きくなる解離極限付近を摂動法が記述できない理由がそこにあります。平尾研究室は「異なる性質の相関に別々の対処法を」割り当てるというコンセプトに基づき、静的な電子相関を変分法であるCAS-SCF法、動的な電子相関をMoller-Plessetの摂動法で扱う多参照摂動法を提案しました。性質の異なる2種類の電子相関をそれぞれに取り込んだことで、MRMPは全電子相関をバランスよく扱うことを可能にしただけでなく、それまで変分法に頼っていた動的な電子相関の取扱いを計算負荷の軽い摂動法に置き換えることで計算コストを大幅に削減し、ab

initio分子軌道法の適用範囲を一気に拡大させることに成功しました。