個別研究内容紹介

細胞マーカータンパク質Green Fluorescent Protein (GFP)の発光メカニズムとダイナミクス

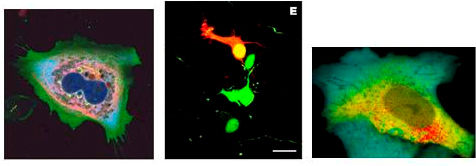

蛍光タンパク質による細胞のイメージングは21世紀の生命科学分野における最先端技術の一つであり、蛍光タンパク質Green Fluorescent Protein (GFP)の果たす役割は非常に重要です。最初に発見されたオワンクラゲGFPをベースとして、さまざまな変異体が遺伝子操作により開発され、細胞のイメージングに用いられています。蛍光タンパク質によるイメージング技術は確立していますが、その基礎となる蛍光タンパク質の分子論的理解は十分に進んでいるとはいえません。最初に発見されたオワンクラゲGFPに関してはさまざまな研究が行われているのに対して、実際にイメージングに利用されている変異体の発光メカニズムやダイナミクスはほとんど研究されてきませんでした。私たちの研究室では、さまざまな新しい分光手法を用いて蛍光タンパク質の発光メカニズムやダイナミクスの研究を行っています。[1-3]

1.フェムト秒時間分解蛍光測定による四量体蛍光タンパク質赤Kaedeの発光機構:プロトン移動とエネルギー移動

ヒユサンゴ由来の蛍光タンパク質Kaedeは、紫外光照射により蛍光が緑から赤に変化するという性質を持っています。オワンクラゲGFPが細胞や水溶液中で単量体として存在しているのに対して、Kaedeは四量体を形成しています。タンパク質の高次構造変化(四量体形成)が発光機構に与える影響を調べるため、赤Kaede(赤の蛍光を出すKaede)の発光機構を蛍光up-conversion測定により調べました。その結果、赤Kaedeのプロトン移動反応は300psと非常に遅く、蛍光励起エネルギー移動反応がより速やかに(13ps)起こることが明らかになりました。高次構造の違いによって発色団周辺の水素結合ネットワークが変化し、その結果、発光機構が変化したと考えられます。[1]

2.細胞マーカータンパク質enhanced green fluorescent protein (eGFP)の“隠れた”電子励起状態:マルチプレックス二光子吸収分光法による観察

最近注目されている新しいイメージング技術の一つが二光子励起イメージングです。試料へのダメージが少なく高い空間分解能をもつため、二光子励起イメージングはすでに広く用いられています。しかし、二光子励起された蛍光タンパク質の発光メカニズムやダイナミクスに関してはまったく調べられていません。私たちは、マルチプレックス二光子吸収分光法を用いて、蛍光タンパク質の二光子吸収スペクトルを初めて測定しました。イメージングにもっとも用いられているenhanced GFP (eGFP)の二光子励起スペクトルのピークが、一光子吸収スペクトルよりも約20nm高エネルギーシフトしていたことから、eGFPには隠れた電子励起状態が存在していることが分かりました。これまでいくつかの蛍光タンパク質について二光子励起蛍光アクションスペクトルと一光子吸収スペクトルにずれがあることが知られていますが、その理由は不明でした。本研究で初めてその起源を明らかにすることができました。[3]

- [1] H. Hosoi, H. Mizuno, A. Miyawaki, and T. Tahara, J. Phys. Chem. B 110, 22853-22860 (2006).

- [2] S. Shimozono, H. Hosoi, H. Mizuno, T. Fukano, T. Tahara, and A. Miyawaki, Biochemistry 45, 6267-6271 (2006).

- [3] H. Hosoi, S. Yamaguchi, H. Mizuno, A. Miyawaki, and T. Tahara, J. Phys. Chem. B 112, 2761-2763 (2008).

*本研究は次の方々との共同研究です。

- 理研脳科学総合研究センター細胞機能探索技術開発チーム 宮脇敦史チームリーダー

- 理研脳科学総合研究センター細胞機能探索技術開発チーム 水野秀昭研究員