研究内容

| 研究内容トップ

| 研究全体

| 超伝導検出器開発

| トモグラフィー

| 分子分光

| ビーム走査

| 表面波共鳴センシング

| 分光画像解析 |

空間分散光を用いた周波数可変テラヘルツ波発生(主担当:牧 謙一郎)

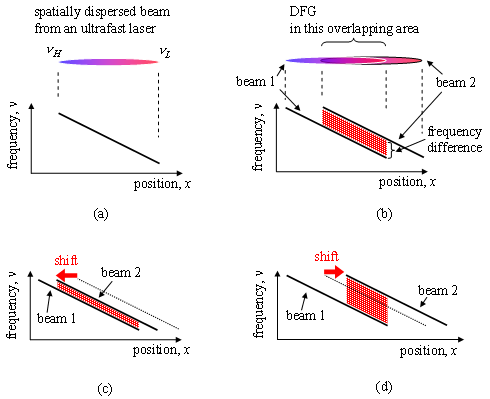

分光測定のための光源として利用できるテラヘルツ波の発生技術に関する研究を行っている。広帯域のフェムト秒レーザー光を空間的に分散させ、2つの分散光を重ねて非線形素子を励起することによって、差周波混合で狭帯域のテラヘルツ波を発生させる。このとき、2つのビームの相対位置を調整するだけでテラヘルツ波の周波数がシフトするため、安定、かつ高速の同調が可能である。この方法では広い領域からテラヘルツ波が発生することから、もう一つの研究項目であるテラヘルツ波ビーム走査に適用でき、走査と独立して周波数同調が可能なため、高速分光イメージングに応用できる。

参考文献

K. Maki, and C. Otani, Opt. Express 16, 10158 (2008).特許出願

牧 謙一郎、大谷 知行、“テラヘルツ波発生方法と装置”,特願2008-115149牧 謙一郎、大谷 知行、“テラヘルツ波発生方法と装置”、外国出願PCT/JP2009/57913

図1.空間分散光を用いたテラヘルツ波発生の原理。(a) 回折格子等を用いて、フェムト秒レーザー光を分散させ、位置によって周波数がほぼ線形的に分布するビームを形成する。(b) 分散光を2つに分けた後、片方をわずかにシフトさせた状態で再び結合すると、位置によらず、差周波成分が同一となる。(c)(d) 2光の相対位置を変えるだけで、差周波成分も増減する。

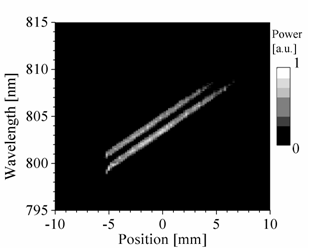

図2.形成した空間分散光をストリップライン型光伝導アンテナに照射し、テラヘルツ波を発生。このとき、横方向のビーム間距離を変えるだけでテラヘルツ波の周波数が同調される。

図3.空間分散光の波長分布の測定結果。位置によってほぼ線形的な分布を持つ2つのビームが2本の線として現れている。さらに2光間の差周波成分が位置に寄らずほぼ一定となっている。

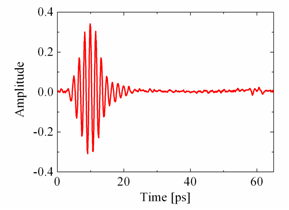

図4.テラヘルツ波時間波形(0.6 THzの場合)

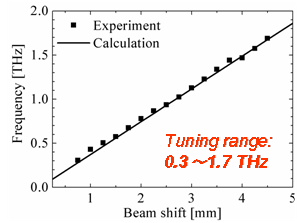

図5.片方の空間分散光のシフト量に対するテラヘルツ波の周波数スペクトル分布。片方のビームをシフトするだけで、周波数が同調されていることがわかる。

図6.ビームのシフト量とテラヘルツ波のピーク周波数との関係。0.3〜1.7 THzの同調が確認された。