[Pd(dmit)2]塩における新しい型の電荷分離転移の発見

A New Type Charge Separation in a [Pd(dmit)2] Salt

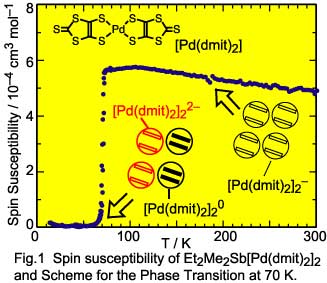

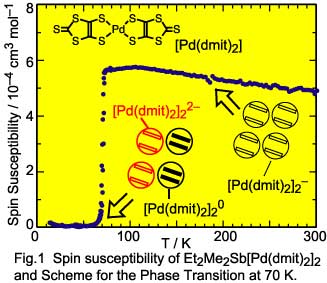

金属錯体[Pd(dmit)2](Fig. 1)は、不対電子をもった二量体の陰イオンラジカル[Pd(dmit)2]2−の形で種々の陽イオンと塩をつくり、不対電子のスピンによる磁性を示します。

金属錯体[Pd(dmit)2](Fig. 1)は、不対電子をもった二量体の陰イオンラジカル[Pd(dmit)2]2−の形で種々の陽イオンと塩をつくり、不対電子のスピンによる磁性を示します。

ところがEt2Me2Sb+という陽イオンとの塩のスピン磁化率は、約70Kより低温にすると突然に減少してほとんどゼロになってしまいます(Fig. 1)[1]。つまり、相転移を起こして不対電子が何らかの形で対をつくり、スピンが完全に打ち消しあったのです。

低温でのX線結晶構造を見ると、常温ではすべてが同じ構造であった二量体が、分子どうしが遠ざかったものと逆に接近したものとの2種類に分かれていることがわかりました(Fig. 1) [2]。

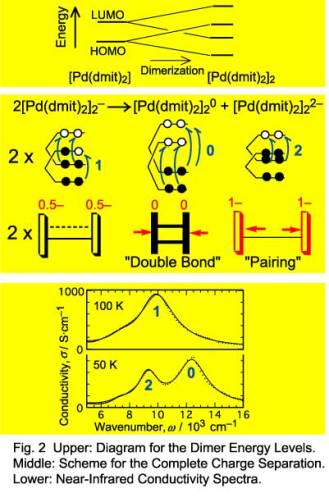

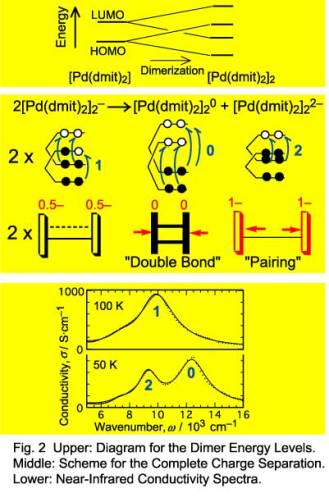

この相転移は次のように起きています:

二量体[Pd(dmit)2]2−から1個の不対電子が隣の二量体[Pd(dmit)2]2−に移動して、それぞれ[Pd(dmit)2]20 と[Pd(dmit)2]22−(いずれも非磁性)になる。これを反応式で表せば、

2[Pd(dmit)2]2− → [Pd(dmit)2]20 + [Pd(dmit)2]22−

常磁性 非磁性 非磁性

で、常温では均等にマイナス1だった二量体の電荷が、ゼロとマイナス2に完全に分かれた(完全電荷分離)ということです。ではなぜ均等に分布していた電荷がわざわざ分離したのでしょうか?

で、常温では均等にマイナス1だった二量体の電荷が、ゼロとマイナス2に完全に分かれた(完全電荷分離)ということです。ではなぜ均等に分布していた電荷がわざわざ分離したのでしょうか?

[Pd(dmit)2]塩に特有の二量体の電子状態を考えると、その説明がつきます(Fig.2)[3]。トリックは二量体ができるときに2つの分子軌道に由来する準位が交差していること、二量体内での分子間の接近に応じて2つの準位の分裂が同じように変化すること、です。

その結果、電荷ゼロの[Pd(dmit)2]20の中で最も分子間結合が強くなる(二重結合になっている)という特異な状況が実現しています。結合を強めるためには二量体内で分子が接近する必要がありますが、電荷がゼロなので分子間静電反発がほとんどなく、非常に有利になっていて、その利得が[Pd(dmit)2]22−上で電子が対になることによる損失を十分補っています。この機構は関与する準位が1種類だけなら決して働きません---二量体内の結合電子対の形成が必ず大きな静電反発を伴うからです。

この[Pd(dmit)2]塩に特有の二量体準位の交差は近赤外スペクトルに顕著に現れるので、1990年頃から注目していました。それが物性に及ぼす効果を考え続けていたことが、今回の完全電荷分離相転移の発見に結びつきました。

そして近赤外スペクトルの測定を用いて、上記の相転移機構は実験的にも明快に検証されました(Fig. 2)[4]。

参考文献

[1] M. Tamura et al.: Synth. Met. 152 (2005) 397.

[2] A. Nakao, R. Kato: J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 2754.

[3] M. Tamura et al.: Chem. Phys. Lett. 387 (2004) 448.

[4] M. Tamura et al.: Chem. Phys. Lett. 411 (2005) 133.

金属錯体[Pd(dmit)2](Fig. 1)は、不対電子をもった二量体の陰イオンラジカル[Pd(dmit)2]2−の形で種々の陽イオンと塩をつくり、不対電子のスピンによる磁性を示します。

金属錯体[Pd(dmit)2](Fig. 1)は、不対電子をもった二量体の陰イオンラジカル[Pd(dmit)2]2−の形で種々の陽イオンと塩をつくり、不対電子のスピンによる磁性を示します。 で、常温では均等にマイナス1だった二量体の電荷が、ゼロとマイナス2に完全に分かれた(完全電荷分離)ということです。ではなぜ均等に分布していた電荷がわざわざ分離したのでしょうか?

で、常温では均等にマイナス1だった二量体の電荷が、ゼロとマイナス2に完全に分かれた(完全電荷分離)ということです。ではなぜ均等に分布していた電荷がわざわざ分離したのでしょうか?