| aaa | �� | �@ | �� | �@ | �e | �@ | �[ | �@ | �} |

| ���q�A���T���u������E�J������ Molecular Ensemble Development Research |

| ���q�A���T���u������E��͌��� Molecular Ensemble Analysis Research |

|

| aaa | �� | �@ | �� | �@ | �e | �@ | �[ | �@ | �} | �@ | �� | �@ | �� |

| ���q�A���T���u������E��͌��� |

�@�Ǐ��d�q��ԁA���q�ԑ��ݍ�p��v�E���䂷�邱�Ƃɂ���ĐV�������q�������╪�q�@�\���J�����邱�Ƃ�ڎw���B�傫�ȖڕW�Ƃ��āA�ȉ���2�̃e�[�}��2�{���Ƃ���B �E���q�f�o�C�X�����Ɍ����Ă̊�b�̊m�� �E�G�}�@�\�̐���ƍ��x���i�L�@�����G�}�A�^���p�N���@�\����j

�@�L�@���q��������̕��q���́u���q�v���\�������Ƃ��锼���́A�����A���`���̓��́A���q�����̂ƌĂ�Ă���B

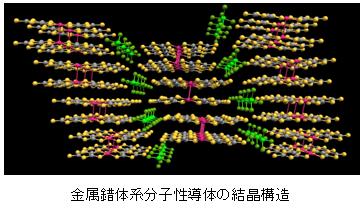

�@�L�@���q��������̕��q���́u���q�v���\�������Ƃ��锼���́A�����A���`���̓��́A���q�����̂ƌĂ�Ă���B���`���̂����ł��A1980�N�ɍŏ��̗L�@���`���̂�����Ĉȗ��A����100��ވȏ�̕��q�����`���̂���������Ă���B���q�����̂́A���̓d�q�\���́u�������v�Ɠd�q�����́u���l���v������Ƃ��A���������w�ɂ�����W��������1�Ƃ�����܂łɁA���̌����͔��W���Ă���B����ɁA�����̕��q�f�o�C�X�ɂ�����d�v�ȑf�ނ̈�ł���B���q�����̂̓d�q�������x�z���Ă���̂́A�\�����q�̃t�����e�B�A���q�O���Ԃ̏d�Ȃ�ł���A���q�̊Ԃɓ����L�����I�Ȏア���ݍ�p�╪�q�̓������R�x�ɗR������Ǐ��I�d�q��Ԃ��{���I�ɏd�v�ł���B���q�O���Ԃ̏d�Ȃ�͕��q�̔z��E�z���ɂ���Ē�܂�B�t�Ɍ������ɂ����镪�q�̔z��E�z�������ĕ��q�ԑ��ݍ�p�𐧌䂷�邱�Ƃ��ł���A�d�q�����̐��䂪�\�ƂȂ�B (1) �������̌n���q�����̂̊J�� �@�L�@�z�ʎq��π�d�q�n�ƑJ�ڋ���d�d�q�n�Ƃ���������J�ڋ������̂��\�������Ƃ��镪�q�����̂́Aπ�d�q�݂̂��܂ޗL�@�`���̂ɔ�r���āA��X�̃��j�[�N�ȕ����������B���Y�`�[���́A����܂łɁu�ꎲ���Ђ��݁v�݂̂ɂ���ėU�N����钴�`���A�Ǐ��I�d�q��ԁi��ʑ̓���HOMO-LUMO��O���̎��R�x�ƐÓd�����j�ɗR������V�����^�C�v�̓d�ו������]�ځA�����O�p�i�q�ɂ����鎥�C�I�t���X�g���[�V�������ʓ��̋����[���������ۂ𖾂炩�ɂ��Ă����B�������̌n���q�����̂Ɋւ��镨���J���͖����[���ł͂Ȃ��A���q�����̌����̍L��ȃt�����e�B�A�ƌ�����B�����ŁA�{�����ł͋����W�`�I�������̂𒆐S�ɁA�������̌n���q�����̂̕�������ѕ����J��������ɐ��i����B �@�܂��A�]���̋������̌n���q�����̂̌����͎�ɒP�j���̂����S�ŁA2�ȏ�̋����C�I�����܂ޑ��j���̂��A���q�����̂̍\�������Ƃ��Č������ꂽ��͔��ɏ��Ȃ��B����́A���j���̂̍����@�A�����E�����@���m�����Ă��Ȃ����Ƃ�����ƂȂ��Ă���B�����ŁAπ�����n���g������Ɠ����ɁA���q����d�d�q�Z���^�[���L���A�����̋��t�I���ݍ�p�����҂ł��鑽�j�W�`�I�����J�ڋ������̂�p���ĕ��q�����̂��������鎎�݂��s���B���̂��߂ɂ́A���j���̂̔ėp�I�ȍ����@�A�����E�����@���J�����邱�Ƃ��d�v�ł���B�{�����ł́A���̉��w�ł͏]�����܂�p�����Ă��Ȃ�����HPLC�����܂߂āA�V�K�̍����@����ѕ����E������@����������B (2) �����q��p�������q�����̂̊J�� �@�ʏ핪�q�����̂̌����́A�`����S�����q�Ɠd�ׂ̃o�����X��S���≏���J�E���^�[�C�I���Ƃ���\�������B���q�����̂̎��������́A���̌����\���ɋ����ˑ����Ă��邽�߁A���̃J�E���^�[�C�I���̑��݂��`�������ɑ傫�ȉe��������ڂ��Ă���B���Y�`�[���͂��̓_�ɒ��ڂ��A�≏���̃J�E���^�[�C�I�������ɉ��w�I�ȏC�����{�����Ƃɂ���Ē����q�l�b�g���[�N���\�z���A�V�K�ȕ������������q�����̂��J�����Ă����B���̒����q�l�b�g���[�N�́A���q�Ԃɓ����������̎ア���ݍ�p�����t�I�ɔ������邱�Ƃɂ���āA�ᕪ�q���K���I�ɕҐ����ꖳ���ɂȂ��������̂ł���B���̒��ł����ɁA�d�C�I�ɒ����̊܃��E�f���q�����邱�Ƃɂ���č\������钴���q�l�b�g���[�N�͔��ɑ��l�Ȍ`�Ԃ������A�`�����q�̈ꎟ������≏�������q�����͂ށu�����q�i�m���C���v���̃��j�[�N�ȓ`���̂�^����B�{�����ł͒����q�i�m���C���̉��ǁE�V�����J���𒆐S�Ƃ��āA���q�n�Ȃ�ł͂̃��j�[�N�ȍ\���ƐV�K�ȓ`���������u�����q�v�̊T�O�𗘗p���Č��������Ă����B �������e�[�} �@�ߔN�A���@�����̋Z�p��⊮�E�g�����邽�߂̐V�����Z�p�Ƃ��ėL�@TFT�╪�q�f�o�C�X�̌���������ɍs���Ă��邪�A���̍ۂɕK�����ƂȂ�̂��d�ɂ�≏�w�ƗL�@���q�Ƃ̐ڍ��E�ʂł���B�L�@TFT�̏ꍇ�A��H�̏W�ω���i�߂�ɂ�ēd�ɂƗL�@���q�̊Ԃ̐ڐG��R�������ł��Ȃ��Ȃ�A�f�o�C�X�̐��\�ɑ傫�ȉe����^����B�܂��A�≏�w�ƗL�@���q�Ƃ̐ڐG�E�ʂ͓���d���⑬�x�ɏd�v�Ȗ������ʂ����B����ɁA���q�f�o�C�X�̏ꍇ�́A�f�q�̐��\�����߂镪�q�O���̔g�������d�ɏ�̓d�q�O���ƍ����荇���A���G�ȋ����������̂ŁA�d�ɂ̓d�C�����ƕ��q�f�o�C�X�̓d�C�����̑��ւ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��K�v�ł���B���������Ǐ��I�ȓd�q��Ԃ̓o���N�P�����ƌǗ����q�̒��ԂɈʒu�Â�������̂ŁA���̗����ɂ͌Ǘ����q���g�����Ă����A�v���[�`�ƃo���N�̕�����������Ă����A�v���[�`�̗������K�v�ł���B���̍ۂɍl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂́A�d�q�̗��q���Ɣg�����̗������ǂ̂悤�Ɋ���o���Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ�Γd�q�̗��q�����痈��d�q�Ԕ����ɂ��āA�o���N�Ō���錻�ۂ́u�d�q���ցv�ł��邪�A�P���q�̌��ۂł́u�N�[�����u���b�P�[�h�v�ł���A���҂ɂ͉��炩�̗ގ��_������͂��ł���B�������A���̒��Ԃ̃T�C�Y�̌n�œd�q���ǂ̂悤�ȋ������������Ƃ����_�ɂ��Ă܂��\���Ȍ������s���Ă��Ȃ��B���l�ɖ����ɋψ�Ȍő̒��́u�o���h�v�Ɨ��z�Ǘ����q�́u�g�����v�̊Ԃɂǂ̂悤�ȋǏ��I�d�q��Ԃ�����̂��A�[���𖾂���Ă��Ȃ��B�{�����ł́A�o���N�őf���̕������Ă���P������������邱�Ƃɂ���āA���q���݂��ɑ��ݍ�p���Ȃ���W�c�Ƃ��Ăǂ̂悤�ȋǏ��I�d�q��Ԃ����o���̂��A�Ƃ����_�𖾂炩�ɂ���B�����āA���̂悤�Ȓm������{�ɂ��āA���q�̋��t�I���ݍ�p�����ݏo���V�����d�q�����̔�����ڎw���B���������������s�����߂̎�i�Ƃ��āA���Y�`�[���͕��q�����̂̃i�m�P�������V���R�����Ő���������Ƃ����Z�p������܂łɊJ�����Ă����B����͕��q�����̂̒P�������d�C�����ɂ���ēd�ɏ�ɒ��ڐ�������Ƃ��������𗘗p�������̂ł���B���q�����̂̓h�i�[���q���_���i�܂��̓A�N�Z�v�^�[���q���Ҍ��j���č쐻����邽�߁A���̂悤�Ȃ��Ƃ��\�ƂȂ����B���̎�@�̗��_�͕��q�������̏�ɂ����Ď��ȑg�D�I�ɐ��A�d�ɂ̌`�ɍ��킹�Č������ł��オ��_�ł���B�]���āA�ʏ�̃J�[�{���y�[�X�g�ɂ��d�ɕt����A�������ɂ��d�ɕt�����́A�����\���𗐂��悤�ȍH�����܂܂��A��薧�ڂ����d�ɂƕ��q�Ƃ̐ڐG�E�ʂ��`�������邱�Ƃ��ł���B�܂��A�ʏ�̒P���q�g�����W�X�^�ł͕��q�̈ʒu��������ώ@���邱�Ƃ͔��ɍ���ł��邪�A�����͂��̊O�`���番�q�̔z������肷�邱�Ƃ��ł���_�����̎�@�̃����b�g�ł���B  �@����A�{�����ł́A��ޗ��ƗL�@���q�����̊E�ʂɒ��ڂ������������s���Đi�߂�B�L�@���q�����Ɗ�����Ԃɂ͊E�ʏ�Ԃ��`�������B��ʂɋ������w������L����E�ʏ�Ԃ͗L�@���q�����̍\����d�q������傫���ς��邱�Ƃ��m���Ă���B���ɔ��������ł́A�E�ʏ�Ԃ������������x�z���邱�Ƃ��m���Ă���B�Ⴆ�A�V���R������Ƃ��Ă��̏�ɗL�@���q��ڐG������ƁA�V���R�����L�@���q�Ԃɂ͋������L�������`������A���̊E�ʏ�Ԃ��L�@���q�̐�����ς���قǂ̑傫�ȉe��������B�{�����ł́A��\�ʂɊE�ʑw���`�����邱�Ƃɂ��A�L�@���q�����̕����𐧌䂷�邱�Ƃ�ڎw���B���ɓI�ɂ́A�n�t�������𗘗p���āA�����悭�\�ʏC���w���`�����邱�Ƃ��ڎw���B�L�@���q�����́A�^������ɂ�苟�����������x�Ɗ���x���ɐ��䂷�邱�Ƃɂ��ŗL�̕�����L���锖�����`������B�L�@���q�����ɓd�ׂ��h�[�v���邱�Ƃɂ��d�q�����𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ł��邩��A�{�����ł́A�U�d�̂ƗL�@���q�����E�ʂɌ`�������\�����������A���̌�����ʂ��Č����悢�d�E���ʂɂ��d�ג�����ڎw���B�d�ׂ���������邱�Ƃɂ��ω�����L�@���q�����̓d�q��ԁA�t�H�m����Ԃ�U����������сA�d�q�����@�ɂ�茟������B

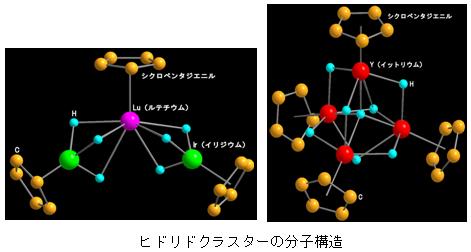

�@����A�{�����ł́A��ޗ��ƗL�@���q�����̊E�ʂɒ��ڂ������������s���Đi�߂�B�L�@���q�����Ɗ�����Ԃɂ͊E�ʏ�Ԃ��`�������B��ʂɋ������w������L����E�ʏ�Ԃ͗L�@���q�����̍\����d�q������傫���ς��邱�Ƃ��m���Ă���B���ɔ��������ł́A�E�ʏ�Ԃ������������x�z���邱�Ƃ��m���Ă���B�Ⴆ�A�V���R������Ƃ��Ă��̏�ɗL�@���q��ڐG������ƁA�V���R�����L�@���q�Ԃɂ͋������L�������`������A���̊E�ʏ�Ԃ��L�@���q�̐�����ς���قǂ̑傫�ȉe��������B�{�����ł́A��\�ʂɊE�ʑw���`�����邱�Ƃɂ��A�L�@���q�����̕����𐧌䂷�邱�Ƃ�ڎw���B���ɓI�ɂ́A�n�t�������𗘗p���āA�����悭�\�ʏC���w���`�����邱�Ƃ��ڎw���B�L�@���q�����́A�^������ɂ�苟�����������x�Ɗ���x���ɐ��䂷�邱�Ƃɂ��ŗL�̕�����L���锖�����`������B�L�@���q�����ɓd�ׂ��h�[�v���邱�Ƃɂ��d�q�����𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ł��邩��A�{�����ł́A�U�d�̂ƗL�@���q�����E�ʂɌ`�������\�����������A���̌�����ʂ��Č����悢�d�E���ʂɂ��d�ג�����ڎw���B�d�ׂ���������邱�Ƃɂ��ω�����L�@���q�����̓d�q��ԁA�t�H�m����Ԃ�U����������сA�d�q�����@�ɂ�茟������B�@�{�����̓Ƒn���́A���ɓI�ɂ͈ꕪ�q�w�̊E�ʐ���`���ɂ��A���̏�Ɍ`�������L�@���q�����̓d�q�����𐧌䂷�邱�Ƃ�ڎw���Ƃ���ɂ���B���Y�`�[���́A����܂ł̕\�ʊE�ʌ�����ʂ��ĕ\�ʏ��w�̕��q�̓d�q��Ԃ����q�ŗL�̂��̂ƑS���قȂ邱�ƂN�ɂ킽�茤�����Ă����B�{�����ł́A���̌o�������A�\�ʈ�w���x�̌��q���q�w�ɂ��E�ʏ�Ԃ𐧌�ł�����@��ϋɓI�ɗ��p���A�L�@���q�����̓d�q����������ʂ��ĉ��p�W�J�Ɋ�^����B �@�L�@���q�����̓d�E���ʂ́A�@�\���q�̑��ʂȐv�ɑ傫�Ȋ�^�����҂ł���B�����ł̋Z�p�J���̌��́A��ƗL�@���q�E�ʂɌ`��������Ԃ������ɐ��䂷�邩�ł���B�L�@���q�����̌����A�d�E�������邽�߂̓d�ɂ��܂ރV�X�e���v���͗l�X�Ȍ����@�ւōs���Ă���A���Y�`�[�����v�悵�Ă���E�ʐ���ƍ��킹��A����ȃf�o�C�X�n�o�ɂȂ��邱�Ƃ����҂����B �������e�[�} �L�@�������̂͋ψ�n�G�}�Ƃ��ċ@�\���邾���łȂ��A���d�����������L����@�\���ޗ��Ƃ��Ă����p����l�X�ȕ���̔��W�ɍv�����Ă������A���҂���郌�x���̍�������݂�Ό���͓��ꖞ���ł����Ԃł͂Ȃ��B���̕���ɂ��������I�i���������炷���߂ɂ́A�L�@�������̂̓������ő���Ɋ��p���a�V�ȕ��q�v�Ɋ�Â��V�K���̂̊J���͋ɂ߂ďd�v�ł���B�{�����ł́A��y�ދ����𒆐S�Ƃ���V�����L�@�������̂̊J���ɏd�_��u���A�e������̓����������P�j���̂�����قȋ������ʂ����҂ł��铯��܂��َ͈�������j���̂܂ō��x�ɐ��䂳�ꂽ�l�X�ȗL�@�������̂ɂ��āA���̂̍\���Ɣ������E�G�}�����╨���Ƃ̊֘A�A���_�v�Z�ɂ��d�q�_�I��͓��A�l�X�Ȋp�x���畝�L���������A����܂Ŏ����ł��Ȃ������V������������@�\����L������̂̊J����ڎw���B���ɁA�]���̍��̂ł͎�������ȐV���������ϊ������̊J���@�\���̔�����O���ɓ���A����܂łقƂ�nj�������Ă��Ȃ����������̊����T�C�g��L����V�K��y�ރ|���q�h���h�N���X�^�[����قȊ�������������ʂ����҂ł���d-f�u���b�N���������^���̂ɂ��ďd�_�I�Ɍ�������B �@�{�����ŊJ��������y�ރ|���q�h���h�N���X�^�[��d-f�����������̂͗אړ���܂��َ͈�����ɂ����قȋ������ʂ�������܂łɂȂ��V�K�ȍ��̐G�}��@�\���ޗ��ɂȂ邱�Ƃ��傢�Ɋ��҂ł���B�Ⴆ�A����܂œ��`�[�����J����������̑��j��y�ރ|���q�h���h���̂̓N���X�^�[���i��ێ����Ȃ�����قȔ������������A�V�K�G�}�Ƃ��ċ@�\�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�܂��ŋߍ����ɐ�������d-f���������q�h���h���̂͐��f�Ɖt�I�ɔ������邱�Ƃ��������A�V�K���f�����ޗ��̊J���ւȂ��邱�Ƃ����҂ł���B�����\�S��ɍL����������f�̑��l���Ƒ��ݍ�p����z�ʎq�̖L�x���A����ɂ����̑g�ݍ��킹�⌋���l���̗l�X�ȕω������l�����킹��ƁAd-f�J�ڋ����N���X�^�[�̑n���͂���܂łɂȂ��V�G�}��V�K�@�\���ޗ��̊J���ɂȂ���A�l�X�ȕ���ɑ��đ傫�Ȕg�y���ʂ����҂ł���B

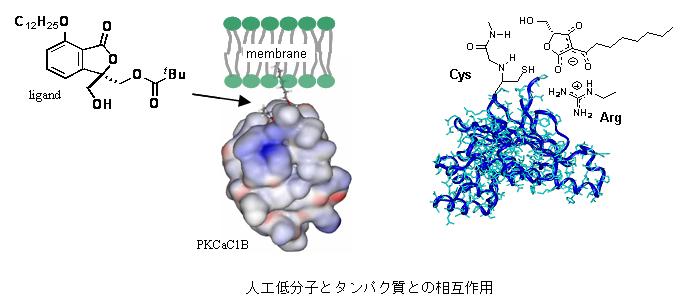

�������e�[�} �@�^���p�N���ƒᕪ�q�������̑��ݍ�p�Ƃ́A���w�I�������Ӗ�����B���q�̓d�q��Ԃɂ��A���L������A���f�����A�a�������A�C�I���������̔�r�I�ア�L�������m���Ă���A�����̌����������I�ɋ@�\���邱�ƂŃ^���p�N���̋@�\�����䂳��A�����������ێ�����Ă���B �@�{�����ł́A�������ۂ𐧌䂷��ᕪ�q�������i�o�C�I�v���[�u�j�Ɛ��̕��q�ł���^���p�N���Ƃ̑��ݍ�p���A����E��̓O���[�v�Ƌ��͂��ĕ��q���x���ʼn�͂��A���̌��ʂ���ɐV���ȃo�C�I�v���[�u��n�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�o�C�I�v���[�u�̓d�q��Ԃ𐧌䂷�邱�ƁA�܂�o�C�I�v���[�u�̊��\���u�����邱�ƂŃ^���p�N���Ƃ̔L�����I���ݍ�p����͂���BNMR����тw�������\����̓f�[�^�ƁA�v�Z���w�I�Ȏ�@�Ƃ̗Z�������邱�ƂŁA�^���p�N���ƒᕪ�q�������̌����l������͂��A�^���p�N���������̕��q���J�j�Y�����𖾂���B �@�������̏��`�B�^���p�N����y�f�ɑ��鐶���I�ȃ��K���h�����m���Ă��Ă��A�����͕K�������\����͂ɓK�������̂ł͂Ȃ��ꍇ�������B�{�����ł́A�^���p�N���̊����\���A�s�����\�����e�X���艻���镪�q��A�y�f�ɂ�蕪������Ȃ���~�~�b�N���q����Ǝ��ɐv�E�������邱�Ƃɂ��A���ٓI�Ȋ������܂�j�Q�܂��J�����A������p���ĕ����̂̍\����͂��\�ɂ��悤�Ƃ��邱�Ƃ���F�Ƃ���B�܂��A�����̕��q�͍\����͂Ɋ�^�������łȂ��A�זE�����`�B�@�\�𖾂̂��߂̃v���[�u�Ƃ��Ă����҂����B �@�זE�����`�B�y�f�̊������܂�j�Q�܂́A�����Ƃ��Ĕ��ɏd�v�ł��邱�Ƃ���A�����O�ł��̊J�������������ɍs���Ă���B�������A����𗘗p���č\����͂�ڎw���Ƃ����ϋɓI�Ȏ��_�ł̌����͂قƂ�ǂȂ��Ǝv����B���Y�`�[���ł́A������������זE�����`�B�^���p�N���ɒ��ڂ��A���̌������q�̊J���Ɏ��g��ł���B�{�����ɂ��A�\����̓O���[�v�Ƃ̖��ȘA�g���\�ɂȂ�A�זE�����`�B�^���p�N���̃_�C�i�~�b�N�ȍ\���ω��𑨂��邱�Ƃ��\�ɂȂ���̂Ɗ��҂����B�܂��A�D�ꂽ�ᕪ�q�������̊J���ɐ�������A��[�h�ƂȂ邱�Ƃ����҂����B

�������e�[�} �@GFP (Green Fluorescent Protein)�Ƃ��Ēm����I�����N���Q�R���̌u���^���p�N���́A����̕��q�����w��זE�����w���̕���Ō��������Ƃ̂ł��Ȃ��v���[�u�Ƃ��čL�����p����Ă���B�Ⴆ�A�������זE���ł̃^���p�N���̕��z���ϑ�����ۂɂ͌������Ȃ����݂ƂȂ��Ă���BGFP�ł́A���F�c���A�~�m�_�̊��ɂ���Ď����I�Ɍ`������Aco-factor��K�v�Ƃ��邱�Ɩ����u�����邱�Ƃ��ł���B���̔��F�c���ӂ̃A�~�m�_�ɍ��ق����āA�V�A���≩�F�̌u������悤��GFP�ψّ̂邱�Ƃ��ł���B�ߔN�ł́AGFP�̕ψقł͎����ł��Ȃ������ԐF�̌u������u���^���p�N�����T���S����N���[�j���O����A����ɃJ���V�E���C�I�����݉��Ō�����̂�[�U�[�̏Ǝ˂ɂ��u���F���ΐF����ԐF�ɕω�����u���^���p�N�����A�V���ȋ@�\�������u���^���p�N�����J������Ă���B���ɁA���Y�`�[���ɂ���Ĕ������ꂽ�A�t�H�g�N���~�b�N�u���������^���p�N���́A�u���q�������[�V�X�e���v�̊ϓ_��������ڂ���Ă���B�������A�V�K�̌u���^���p�N����v����i�F�▾�邳��ς���A���邢�͐V���ȋ@�\������j���߂ɕs���ȁu���F�̃��J�j�Y���v�ɂ͈ˑR�Ƃ��ĕs���ȓ_�������B�u���^���p�N���̔��F�ɂ́A���F�c���ӂ̗��̍\���A�d�ו��z�A�Ód�I�����π-π stacking���ݍ�p�����t�I�Ɋ֗^���Ă���B�����ŁA����E��̓O���[�v�Ƌ��͂��āA�u���^���p�N���̂w���P�����\����͓����n���I�ɍs���č\���E�@�\���ւ𖾂炩�ɂ��A����N�ɂ��d�q��v���g���ړ��Ɋւ��闝����[�߁A���D�ꂽ�u���^���p�N���A����ьu���v���[�u�̐v�E�쐬���s���B �@��̓I�ɂ́A���{�ߊC�ɐ�������l�X�Ȏh�E��������A�������̐V�K�u���^���p�N���̈�`�q���N���[�j���O����B�����̎O�����\�����A�����\����́ANMR��͂Ŗ��炩�ɂ��A�l�X�Ȍu�������̍\���I��Ձi��̓I�ȃe�[�}���ȉ��ɋL���j��Nj�����B  �@�E�^���p�N���|���Ɏ��ȐG�}�I�ɋN���锭�F�c�`�� �@�E���F�c����芪�����f�����l�b�g���[�N�ƌ���N�ɂ���ċN����v���g���ړ� �@�E���Ǝ˂ɂ���ċN����x�[�^�E�������Ɣ��F�c�ĕҐ� �@�u���^���p�N���̐V���`�q�N���[�j���O����щ��ǂ͐��E�I�ɐ��ӏ��̌������ōs���Ă��邪�A�V�����u���������������A������w�ۓI�ɋ������A����ɐV�����C���[�W���O���_���e�B�����͓̂��Y�`�[�������ł���B �@�{�����ɂ�����u���^���p�N���̕���������ʂ��A���D�ꂽ�A�܂��͑S���V��̓��������u���^���p�N���E�u���v���[�u�̊J�������҂ł���B����́A�u���C���[�W���O�̋Z�p�v�V�ɂȂ���B�|�X�g�Q�m������ɂ����āA�������זE���ŋN���鐶�̕��q�̓��ԁi���q�ԑ��ݍ�p�╪�q�̍\���ω����j����������K�v��������Ă���B�u���^���p�N���E�u���v���[�u�̊J������P�́A�זE���ۂ̓��I�ȗ����ɍv������B�n��Y�Ƃ̗̈�ł́A�������זE���g���Ĉ��i���J������Z�p�����߂��Ă���B�A�J�f�~�b�N�Ȑ��ʂ����ƂɁA��葽���̃A�b�Z�C�n���\�z����A�h���b�O�X�N���[�j���O�̌������オ�}���邱�Ƃ����҂����B���Y�`�[���̐��ʂ͓��{�ߊC�̎h�E�����ɗR�����Ă���A���{�̐���Y�Ƃ������Ŏg�p���邱�Ƃ��ł���B�܂��A�u���^���p�N�����i�m�������[�Ƃ��ė��p���鍂���x�L�^�f�o�C�X�̊J���A����u���^���p�N���̎��ȏW���̂̓����𗘗p������X�C�b�`�f�o�C�X�̊J�����A���ɂ₳�����ޗ���n��Y�ƂɌ������W�J�����҂����B �������e�[�}

|

|

����E�J���O���[�v�Ƌ��͂��A�L�͈͂ɂ킽�镪�q�n��������X�̕��G�Ȍ��ہE�@�\���Ǐ��I�d�q��Ԃ̋��t�I�A�g�ɂ�镪�q�ԑ��ݍ�p�̔����Ƃ��ė���������I�����̍\�z��ڎw���B���ɁA�u���̕����̋@�\�̓d�q�_�I�����v���ڕW�̈�Ƃ��Đݒ肷��B

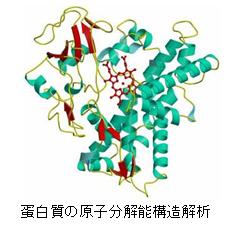

�@���q���������琶�̍����q�ɂ����镝�L�����q�̋@�\�i�����j���A�d�q��Ԃ���Ղɖ��炩�ɂ��Ă������߂̊�ՋZ�p�Ƃ��āA���ˌ��w������ђ������xNMR�͌������Ȃ��c�[���ł���B������ՋZ�p��p���āA�Ǝ��������s���Ă����ƂƂ��ɁA��w���@�ւƂ̋���������ʂ��āA�V�K�����ւ̓W�J�Ȃ�тɐV�K����E��͋Z�p�̊J����傫�ȖړI�Ƃ���B �@�w��������܁A�w��������܁A�w�����p�U�������@��p���āA��L�ړI�ɓK�����鍂�i���ȃf�[�^�邽�߂ɂ́ASPring-8�̗��p�͕K�{�ł���A�t�Ɍ�����SPring-8�ɖ{���������O���[�v�́A������i�A�Ƒn���A���F���ׂĂ̖ʂɂ����Ė{�����e�[�}���s�ɍœK�Ȉʒu�ɂ���B1997�N�̋��p�J�n�ȗ��A���Y�`�[���̌����҂�SPring-8�ɂ����錤�������ɐ[���ւ��A���̋Ɛт����ꂼ��̕���ɂ����Đ��E�I�ɍ����]���Ă���B �@�܂��A���ƃv���W�F�N�g�u�^���p�N3000�v���o�����邱�Ƃɂ��A�������xNMR�@�͂��̎��������Z�p�A����Z�p�A��͋Z�p������I�ɐi�������B���O���[�v�͂����Z�p��ϋɓI�ɓ������Ă���A�Z�p�ʁA�Ɛіʂɂ����Ă����E�ɑ��F�Ȃ��B (1) �^���p�N���Ԃ��邢�̓^���p�N�������ݍ�p�̃_�C�i�~�N�X�Ɠd�q��Ԑ���i��j  �@SPring-8�̕��ˌ��w����p���������\����͂Ȃ�тɗn�t�\����͂ɂ��A�^���p�N���|�^���p�N���A�^���p�N�����h���C���|�h���C���A�^���p�N���|�j�_�A�^���p�N���|�⌇���q�i�����A�F�f���j�̑��ݍ�p���������A�����@�\����A�d�q��Ԑ���ɂ����邱��瑊�ݍ�p�̓����q���x���Ŗ��炩�ɂ���B�܂��A���̗���������ɐ[�߂邽�߂ɁA�V��Z�p�Ƃ��āA�^���p�N���̋@�\�������ɂ����邱��瑊�ݍ�p�̃_�C�i�~�N�X�i�������邢�͕ω��j���������邱�Ƃɂ����킵�A�V���ȕ����n���̊�b����������B

�@SPring-8�̕��ˌ��w����p���������\����͂Ȃ�тɗn�t�\����͂ɂ��A�^���p�N���|�^���p�N���A�^���p�N�����h���C���|�h���C���A�^���p�N���|�j�_�A�^���p�N���|�⌇���q�i�����A�F�f���j�̑��ݍ�p���������A�����@�\����A�d�q��Ԑ���ɂ����邱��瑊�ݍ�p�̓����q���x���Ŗ��炩�ɂ���B�܂��A���̗���������ɐ[�߂邽�߂ɁA�V��Z�p�Ƃ��āA�^���p�N���̋@�\�������ɂ����邱��瑊�ݍ�p�̃_�C�i�~�N�X�i�������邢�͕ω��j���������邱�Ƃɂ����킵�A�V���ȕ����n���̊�b����������B�@�����E�ł́A�זE���O�E����̎h���ɉ�������ۂɁA�h�����^���p�N��A�i�Z���T�[�j���^���p�N��B�E�E�E�^���p�N���w�i�]�ʈ��q�j����`�q�@�̏��̗���ɏ]���V�X�e�������݂���B���̏��`�B�́A�^���p�N�����A�^���p�N���ԁA�^���p�N���|�j�_�Ԃ̎ア���ݍ�p�̕ω���ʂ��čs���Ă���B����ɁA�Z���T�[���ʂɋ����C�I����L����^���p�N���ł́A�h���i���K���h�j�|�������ݍ�p�ɂ��A�����̓d�q��ԕω���z�ʍ\���ω��A����ɂ���ɂ���ėU�N�����^���p�N���̋Ǐ��\���ω����A�h�����m�@�\�̏��������Ƃ��ċɂ߂ďd�v�ł���B�{�e�[�}�ł́A�����I�ɋɂ߂ďd�v�ȁA�Z���T�[���ʂɓS���܂ގ_�f�Z���T�[�^���p�N���Ɠ����܂ރG�`�����Z���T�[�^���p�N���i�A���z��������e�́j�������ΏۂƂ��āA���̏��`�B�@�\�i�Z���T�[�@�\�j���A��L�ϓ_��������������B���ۂɂ́A �@�@ �����^�ƕs�����^�̍\����r����\���ω�������ɂ���A �@�A �����^����s�����^�ւ̍\���ω��̃_�C�i�~�N�X �̏����Ŏ��g�ށB�܂��A�����Ȋw�����ɂ����ċɂ߂ėL�p�Ȋe��u���^���p�N���������Ƃ��Ď��グ�A�����̍\����͂��Ƃ����āA�F�f�i�N�����t�H�A�j�Ƃ��̎��ӂƂ̑��ݍ�p�����q����\�Ŗ��炩�ɂ��A���̓d�q�\���������ɐ��䂳��Ă��邩�A�u���̗L���A�u���F�̕ω��̌�����q�����ڍׂɌ�������B���Ǝˉ��ł̍\����͂���A�F�f�̗�N��Ԃƍ\���A���ݍ�p�ω��̋c�_��W�J���A��萸�k�Ȍu���^���p�N���v�̏��Ƃ���B �@�\�������w�I��@�͌��㐶���Ȋw�����̈�̗���ł���A�����@�\�����̏�ł̐��f�����A�Ód�I���ݍ�p�A�a�������ݍ�p���̏d�v�����L���F�m����Ă���B���̈Ӗ�����́A�{�����̎��_�͂���قǖڐV�������̂ł͂Ȃ��B�������A���ۂɂ̓Z���T�[�^���p�N���̂悤�ȕ��G�Ȍn�ŁA���̎��_����̌����ɐ���������͊F���ł���B����ɁA�^���p�N�����@�\���������ɂ���瑊�ݍ�p�������Ƀ_�C�i�~�b�N�ɕω����Ă���̂����������������݂ɐ���������͋ɂ߂ď��Ȃ��B���ˌ��w�������R�Ɏ�舵�����Ƃ��ł��A���̎��ӋZ�p�J���̒~�ς��������O���[�v�݂̂��B���ł���ڕW�ł���B���ہA���Y�`�[���͊��ɁA  �@�@ �Z���T�[�^���p�N���̊e�h���C���̍\���Ă���B

�@�@ �Z���T�[�^���p�N���̊e�h���C���̍\���Ă���B�@�A �ᕪ��\�ł͂��邪�A�����^�S���Z���T�[�^���p�N���̍\�������Ă���B �@�B �w���O���r�����ɁA�_�f�|�S�����J�̒Z�����������ԑ̂̍\����͂ɐ������Ă���B �@�C �������̌u���^���p�N���̍\����͂ɂ��������A����ɐ��\��ނ̌u���^���p�N���̌������ɂ����g��ł���B �@���݁A�\�������w�͗����ł���A�^���p�N���̌����\����͂Ɋւ�錤���O���[�v�͐��E���ɑ�ϑ����B�������A���Y�`�[���́A�u�����w�̕��q�̏W���̂Ƃ��ė������A����番�q�͕K�������≻�w�̖@���A�K���ɏ]���ċ@�\���Ă���v�Ƃ̔F���ɂ����Č������s���Ă������Ƃ������������B����A�Z���T�[�^���p�N�����������ꂽ�̂�15�N���O�ł���A���̍\�������w�I�Ȍ����͂܂����Ȃ��B���Y�`�[���͔����̏������炱�̌����Ɏ��g�݁A�������ł͂��邪�������s��̍�����������Ă����B����ɁA���Y�`�[����SPring-8�r�[�����C�����݂ɂ��[���֗^�������Ƃ���A���Ӌ@��̊J���ɂ����т�����B�܂��A�u���^���p�N���̍\�������́A�����]�Z���^�[�Ƃ̋��������ł���A�L�x�ȃo�C�I���\�[�X��L���Ȃ�����SPring-8�ɐ[���ւ�闝���Ȃ�ł͂̌����e�[�}�ł���B �@�G�`�����͐A���̐����ɐ[���ւ��A���z�������ł��邽�߁A���̎�e�́i�G�`�����Z���T�[�^���p�N���j�̍\���Ƌ@�\�̊֘A�����炩�ɂ����A�A���̐�������R�ɐ���ł���肪���肪������B�܂������Z���T�[�^���p�N���́A�����E�ɍL�����݂���ɂ�������炸�A�����ɂ͑��݂��Ȃ��ƌ����Ă���B���Ȃ킿�A���̋@�\���J�j�Y�����ڍׂɕ�����A�����ɕ���p�̂Ȃ���܂̑n�����\�ł���B�u���^���p�N���͍זE�����w�����ɋɂ߂ėL�p�ȃ}�[�J�[�ł���A�p�r�ɍ��킹���u���^���p�N���̕��q�v���\�ƂȂ�B�����̌����́A�w�p�I�Ȗʂł́A�ɂ߂ăV���v���ł��邪�A���@�\�A�������ȓd�q��ԁE�����@�\�̐���@�\�Ɋւ���m���邱�Ƃ��ł��A���p�ʂł́A���̒m������b�Ƃ����V�����������@�\���������̑n����ڎw���肪����ƂȂ�B �������e�[�} (2) ���ˌ��w���ɂ�镪�q�������Ȃ�тɃ^���p�N���̕��q���E���q�Ԃ̓d�q���z�}�b�s���O��́i���c�j �@���ˌ��̍��P�x������s�w���ɂ���܃f�[�^����A��_��蔭�W�����}�L�V�}���G���g���s�[�@�iMEM�j��p���āA���q�������̕��q����ѕ��q�Ԃ̓d�q���z�}�b�s���O���s���A���q�E���q�̌����`�ԁE�d�א���E�d�ړ��̒��ڊώ@���番�q�n�����ƍ\���Ƃ̐��k�ȊW�𖾂炩�ɂ���B�܂��A�s�R�b���ԕ���������ɂ��d�q���x�}�b�s���O�����݁A�K�X�z�����ہA���U�N���ۓ��̉𖾂ɂ���^����B����ɁA�P�����\���w���f�[�^��MEM��p���āA�^���p�N�����̋��啪�q�̓d�q�}�b�s���O���s���A�������ʂ̌����`�ԁE�d�ړ����ɂ��Ă����炩�ɂ��A�d�q���֗^����^���p�N�����q�̋@�\�𖾂̂��߂̐��k�ȍ\�����𖾂炩�ɂ���B  �@��̓I�ɂ́ASPring-8��BL02B 2�ɐݒu���ꂽ��^�f�o�C�V�F���[�J������p���Đ��~���O�����̕����������獂���x�̕�����܃f�[�^�𑪒肵�A���[�g�x���g/MEM�@�ɂ��A�����x�̓d�q�}�b�s���O���s���B����ɂ��A

�@��̓I�ɂ́ASPring-8��BL02B 2�ɐݒu���ꂽ��^�f�o�C�V�F���[�J������p���Đ��~���O�����̕����������獂���x�̕�����܃f�[�^�𑪒肵�A���[�g�x���g/MEM�@�ɂ��A�����x�̓d�q�}�b�s���O���s���B����ɂ��A�@�@ �i�m�E�����W�ό^���̂ւ̋C�̕��q�z�����ɂ��āA�E�ƋC�̕��q�̑��ݍ�p�𖾂炩�ɂ���B �@�A ���́A���x�A�����ɂ���ėU�N���ꂽ�����≏�̓]�ړ��ɔ����d�ړ��E�d�א��𖾂炩�ɂ���B �܂��ABL40XU���̃A���W�����[�^�[�r�[�����C����p���āA���ˌ��̍��P�x�ƃp���X�����������������w����������s���A���U�N���ۓ���Ώہi���q������EDO-TTF����X�s���N���X�I�[�o�[���̓��j�Ƀs�R�b�̓d�q�}�b�v�̕ω��ڊώ@����B����ɂ́A�����I�ɓ���ꂽ�ڍׂȓd�q���x����ڍׂȐÓd�|�e���V�����������I�ɓ����o����@�̊J���A�Ȃ�тɐ���E�J�������O���[�v���őn�����ꂽ�V�K�����ɂ��āA��L�̌����𐋍s���Ă����B�����O�ɂ����āA��L�̌����𐋍s�ł���̂�SPring-8�ɋ��_�������AMEM/Rietveld�@���̓Ǝ��̉�͖@�������Y�`�[���݂̂ł���B �@���݂̌����i�����j�ɂ��ďq�ׂ�B��^�f�o�C�V�F���[�J�����ɂ������@��MEM�ɂ���͎�@�̊�{�I�ȕ����͊������Ă���A���ʂ�y�o���Ă���B�������A���Ǝˉ��A���͉��ł̕���������ɂ��ẮA�܂��A�f�[�^���x����̂��߂̎����Z�p�J����v����B���̊����ɂ��A�����̓���������̉������ėp��ՋZ�p�Ƃ��Ċm���ł�����̂Ɗ��҂����B�܂��A��������������u�������グ���ł���B����āA���������́A�قڐ�������B�Ód�|�e���V�����̉�͎�@�ɂ��Ă͌��������ł���B �@����܂ł́A�\�����Ƃ��Č��q���x���ł̍\���ɂ�镨���Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ��錤�����A�\�������E�\�������̌����Ƃ��ĔF������Ă����B�������A�������x�z������q�ł���d�q������ԂŒ��ڊώ@���邱�Ƃ́A���q�����̌��������I�ɐi�W��������̂ł���B�܂��A�X�y�N�g���X�R�s�[�◝�_�v�Z�ɂ�錋�ʂƂ̂�薧�ڂȌ����̑�����\�z���邱�ƂɂȂ�B �������e�[�} (3) ������\NMR�ɂ�鐶�̕��q�̍\����́i�ɓ��j �@������\NMR�@�ɂ��ĕ��@�_�I�Ȍ������s���A����܂Ŏ���������ł������A �@�@ 100 kDa���鍂���q�ʃ^���p�N���܂��͍����q�ʃ^���p�N�������̂̍����\���⑊�ݍ�p�̏ڍׂȉ�� �@�A ���̓��ɂ�����^���p�N���̓��ԁi�����\���A�^���p�N���C���A���ݍ�p���j�̂��̏�ώ@ �����\�ɂ���B �@100 kDa���鍂���q�ʃ^���p�N���܂��͍����q�ʃ^���p�N�������̂̍����\���⑊�ݍ�p�̏ڍׂȉ�͂ɂ��ẮA���������@�ANMR����@�ANMR��͖@��3�̗v�f�Z�p�ɂ��Ă��ꂼ�ꌤ�����s���Ă����B���������@�Ƃ��Ă͏d���f���ƑI��I�v���g���W���Z�p�𒆐S�ɊJ�����s���BNMR����@�Ƃ��ẮA�����q�ʎ����̒ኴ�x�ƃV�O�i���̃I�[�o�[���b�v�̖�����������悤�ȁA�V�����n�tNMR����@�̊J�����s���BNMR��͖@�Ƃ��ẮA�����q�ʎ����ɍœK������NMR�V�O�i���A���@�A�����\����͖@�ɂ��ĊJ���������s���Ă����B���̓��ɂ�����^���p�N���̓��Ԃ̂��̏�ώ@�ɂ��ẮAIn-Cell NMR�̎�@�̍��x�����s���Ă����BIn-Cell NMR�͐��זE���̐��̍����q�ɂ��āA�َ�j������NMR�@��K�p������̂ł���BIn-Cell NMR�ɂ����Ă͑Ώۂ��������זE�ƂȂ邽�߁ANMR����̍����x���⑪�莞�Ԃ̒Z�k�Ƃ�����NMR����@����̃A�v���[�`�A���זE�ɂ�������蓯�ʑ̕W���^���p�N���̒�����A���莎���̒��������Ƃ����������H�w�I��@����̃A�v���[�`���猤�����s���Ă����B �@NMR�ɂ�����u���q�ʂ̕ǁv�́A�����q�ʎ����ɍœK�����ꂽ���������@�ƁANMR����@�A��͖@�Ƃ������A�l�X�ȗv�f�Z�p�̉��ǂ𑍍����ď��z������ƍl������B�{�����̓��F�͂���3�_�ɂ��đ����I�Ɏ��g�݁A�œK�����ꂽ�����q�^���p�N�������̂̍����\����̓V�X�e�����\�z���邱�Ƃɂ���B�זE���^���p�N���̑I��I������NMR����ł���In-Cell NMR�@�ɂ��A�A�~�m�_�c��x���̕���\�ł̉�͂����҂ł���BIn-Cell NMR�@�ł͕W�I�ƂȂ�^���p�N�������蓯�ʑ̕W������K�v�����邪�A���蓯�ʑ̂ɂ��W���͕��q�@�\�Ȃ�Ȃ���N�P�I�Ȃ��̂ł���A�܂��^���p�N���̓��蕔�ʂ̂݁A�܂��͑S�̂��ψ�ɕW�����邱�Ƃ��ł��邽�߁A�ڍׂȃ^���p�N���ԑ��ݍ�p�̏����ȕւɓ��邱�Ƃ��ł���Ɗ��҂����B  �@���Y�`�[���͂���܂ŁA�����q�ʃ^���p�N���̕��ʓ��ٓI���蓯�ʑ̕W���@�̌����A�����q�ʃ^���p�N���̎卽NMR�V�O�i���̋A���̂��߂̐V�K����@�̊J���A�����q�ʃ^���p�N�������̂̌����̗ǂ��v���ȍ\����͖@�̌��������s���Ă����B�����̌�����100 kDa���鍂���q�ʃ^���p�N���܂��͍����q�ʃ^���p�N�������̂̍����\���⑊�ݍ�p�̏ڍׂȉ�͂̂��߂̏d�v�ȗv�f�Z�p��^������̂ł���B�܂��A�A�~�m�_502�c��A���q��56 K�̎��݂̃^���p�N���i�咰��NikA�j�ɏ�L�̋Z�p�����p���Ă���A����܂łɎ卽NMR�V�O�i���̋A�����������Ă���BNikA�͂���܂�NMR�ɂ���Ď卽NMR�V�O�i���̋A�����s��ꂽ�ł��傫�ȃ^���p�N���̈�ł���BIn-Cell NMR�ɂ��Ă͂���܂ŁA�咰�ۃ^���p�N�������n��p����In-Cell NMR�ɂ��đ�������̍œK���̌�����i�߂Ă���A����܂�2��̃^���p�N���ɂ��Ĕ��ɗǍD��In-Cell NMR�V�O�i���邱�Ƃɐ������Ă���B�܂����@�_�Ɋւ��Ă�NMR���莞�ԒZ�k�̂��ߊJ�����s���A���ʂƂ��Đ������咰�ے��̃^���p�N���̎卽NMR�V�O�i���̋A���ɐ��E�ŏ��߂Đ��������B�܂��A���זE�����ł̃^���p�N���ԑ��ݍ�p�ϑ��̉\���Ɍ��т��ǍD�Ȍ��ʂĂ���B

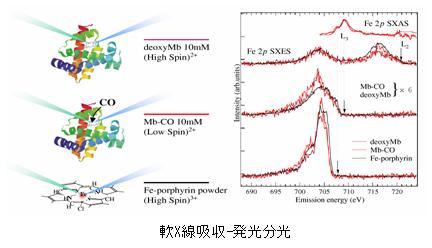

�@���Y�`�[���͂���܂ŁA�����q�ʃ^���p�N���̕��ʓ��ٓI���蓯�ʑ̕W���@�̌����A�����q�ʃ^���p�N���̎卽NMR�V�O�i���̋A���̂��߂̐V�K����@�̊J���A�����q�ʃ^���p�N�������̂̌����̗ǂ��v���ȍ\����͖@�̌��������s���Ă����B�����̌�����100 kDa���鍂���q�ʃ^���p�N���܂��͍����q�ʃ^���p�N�������̂̍����\���⑊�ݍ�p�̏ڍׂȉ�͂̂��߂̏d�v�ȗv�f�Z�p��^������̂ł���B�܂��A�A�~�m�_502�c��A���q��56 K�̎��݂̃^���p�N���i�咰��NikA�j�ɏ�L�̋Z�p�����p���Ă���A����܂łɎ卽NMR�V�O�i���̋A�����������Ă���BNikA�͂���܂�NMR�ɂ���Ď卽NMR�V�O�i���̋A�����s��ꂽ�ł��傫�ȃ^���p�N���̈�ł���BIn-Cell NMR�ɂ��Ă͂���܂ŁA�咰�ۃ^���p�N�������n��p����In-Cell NMR�ɂ��đ�������̍œK���̌�����i�߂Ă���A����܂�2��̃^���p�N���ɂ��Ĕ��ɗǍD��In-Cell NMR�V�O�i���邱�Ƃɐ������Ă���B�܂����@�_�Ɋւ��Ă�NMR���莞�ԒZ�k�̂��ߊJ�����s���A���ʂƂ��Đ������咰�ے��̃^���p�N���̎卽NMR�V�O�i���̋A���ɐ��E�ŏ��߂Đ��������B�܂��A���זE�����ł̃^���p�N���ԑ��ݍ�p�ϑ��̉\���Ɍ��т��ǍD�Ȍ��ʂĂ���B�@�����q�ʃ^���p�N����NMR��͂ɂ��ẮA�X�C�X�A�M�H�ȑ�w��Kurt Wurthrich��̃O���[�v�A�g�����g��w��Lewis Kay��̃O���[�v���͂��߂Ƃ��āA�C�O�̂������̃O���[�v�����I�ȕ��@�_�̌������s���Ă���B�����ɂ����Ă��A����w�`�����̈��v�Ë����̃O���[�v�A�k�C����w��w���̈�_�����̃O���[�v�A�����s����̍b�㑑�����̃O���[�v���������q�ʃ^���p�N���̉�͂�i�߂Ă��邪�A���̒��ɂ����āA���Y�`�[����NMR����@�𒆐S�Ƃ������@�_�I�����Ƃ��̃A�v���P�[�V�����̖ʂœ��Ɏ��тƌo��������ƌ�����BIn-Cell NMR�@�ɂ��Ă̓o�N�e���A�������Ƃ��āA�C�O����̐���̕�������D��������͂̕܂��Ȃ����A���Y�`�[���Ƌ��s��w�̔��싳���̃O���[�v�����̃O���[�v�ɐ�삯��In-Cell NMR������i�߂Ă���B���ɓ��Y�`�[���́A�咰�ۂ̌n��p����In-Cell NMR�̕��@�_�I�����Œm����ς�ł��Ă���A���זE���^���p�N���̍\����͂����݂Ă��錻�ݍ����B��̃O���[�v�ł���B �@�����q�^���p�N�������̗̂n�t�\������@���m������A��͉\�ȃ^���p�N���ԑ��ݍ�p�̑���������I�ɑ�������B���̌��ʁA�����̌n�ōזE���ɋ߂��n�t�����̍\������p���āA�@�\�����̃��J�j�Y���̗������\�ɂȂ�B�܂��{�����ŊJ�������ׂ��Z�p�́A���q�����w�A�����w�̗̈�ɑ傫�����y����ƍl�����邵�A����ɂ͐����H�w�A�n��Ƃ������Y�ƊE�ɂ��傫�ȃC���p�N�g��^������̂ƂȂ�ƍl������BIn-Cell NMR�@���ėp���̂���Z�p�ɔ��W����A���̓��ɂ�����l�X�ȃ^���p�N���̗��̍\���Ɗ����̑��ւ̉�͂��\�ɂȂ�B�܂��AIn-Cell NMR�́A�n���̐V�K��ՋZ�p��^���邱�Ƃ����҂����B�Ⴆ�ΕW�I�ƂȂ���蓯�ʑ̕W���^���p�N�����܂ލזE�𑪒莋��ɒu��In-Cell NMR�X�y�N�g���𑪒肵�Ȃ���A�t���[�̋@�\��p���ă��K���h�̌������X�Ɨ������Ƃɂ���āA�ڍׂ��v���ȃX�N���[�j���O���\�ɂȂ�B �������e�[�} �@��w��������ʂ��āA���q�A����ѕ��q�W���̂̓d�q��Ԃ��𖾂���B��w���������A�Ⴆ�����^���p�N���ɓK�p����ƁA�ȉ��̂悤�ȃ����b�g������B ��w���z���X�y�N�g���́A�J�ڋ����̔��L��Ԃ��ϑ��ł���B���k��p���邽�߂ɉ����Ƃ��镪�q�̂����A�J�ڋ����݂̂̓d�q��Ԃ��ϑ��ł���B����A��w�������X�y�N�g���͐�L��Ԃ��ϑ��ł���B�]���āA�z���Ɣ����𗼕����킹��Ƃ��ׂĂ̓d�q��Ԃ��ϑ��ł���B�܂��A�Ƃ��ɓd�q�𑪒肷��킯�łȂ��̂ŁA�����܂≏�̂ł��ϑ��ł���B �@���̕����␅���܂ޕ����̓d�q��Ԃ��w���Ŋϑ��ł���̂͐��E�ł����Y�`�[�������ł���B�{�����ł́A������\���␅���܂����܂��̑��u�J�����s���A�^���p�N�����̑J�ڋ����ɒ��ڂ����d�q��Ԃ��ϑ����A���̉��w�I������ԓ���d�q�_�I�ɖ��炩�ɂ���B

�@��[�I�ȕ����Z�p���J���E��g���ĕ��G�n�̕��q�_�C�i�~�N�X���𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B���ɕ\�ʁE�E�ʂ̕��q���ϑ����邽�߂̐V��������`�����Z�p�̊J���Ɖ��p�ɗ͓_��u���B�\�ʁE�E�ʂ̕����w�I�����͓̔���`�����ɂ���Ċ��ɍs���Ă��邪�A�ʏ�̃o���N�ɔ�ׂ�ƌ�����͏��Ȃ��A���ɊE�ʓ��L�Ȓ������_�C�i�~�N�X�Ɋւ��Ă͖����悭�������Ă��Ȃ��B�o���N�̌����ő傫�ȗ͂����Ă���A���ԕ���d�q�X�y�N�g������A���ԕ���U���X�y�N�g������A���F�̃��[�U�[��p�����z�[���o�[�j���O���蓙���E�ʂŎ��݂ɍs�����Ƃ��\�ɂȂ�A�E�ʕ��q�̃_�C�i�~�N�X�̗��������I�ɐi�W�����邱�Ƃ��ł���B���Y�`�[���͂���܂ŁA�Ïk���i��Ƃ��ėn�t���j�̃t�F���g�b�|�s�R�b���ԗ̈�̌����w�E�������f�ߒ��_�C�i�~�N�X�̌����͓I�ɍs���Ă��Ă���A�����Ŕ|���Ă����Z�p�����p����g���邱�Ƃɂ���āA�\�ʊE�ʌ����ɐV�����ǖʂ�B

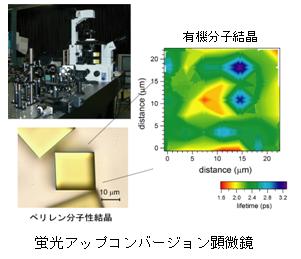

�@��[�I�ȕ����Z�p���J���E��g���ĕ��G�n�̕��q�_�C�i�~�N�X���𖾂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B���ɕ\�ʁE�E�ʂ̕��q���ϑ����邽�߂̐V��������`�����Z�p�̊J���Ɖ��p�ɗ͓_��u���B�\�ʁE�E�ʂ̕����w�I�����͓̔���`�����ɂ���Ċ��ɍs���Ă��邪�A�ʏ�̃o���N�ɔ�ׂ�ƌ�����͏��Ȃ��A���ɊE�ʓ��L�Ȓ������_�C�i�~�N�X�Ɋւ��Ă͖����悭�������Ă��Ȃ��B�o���N�̌����ő傫�ȗ͂����Ă���A���ԕ���d�q�X�y�N�g������A���ԕ���U���X�y�N�g������A���F�̃��[�U�[��p�����z�[���o�[�j���O���蓙���E�ʂŎ��݂ɍs�����Ƃ��\�ɂȂ�A�E�ʕ��q�̃_�C�i�~�N�X�̗��������I�ɐi�W�����邱�Ƃ��ł���B���Y�`�[���͂���܂ŁA�Ïk���i��Ƃ��ėn�t���j�̃t�F���g�b�|�s�R�b���ԗ̈�̌����w�E�������f�ߒ��_�C�i�~�N�X�̌����͓I�ɍs���Ă��Ă���A�����Ŕ|���Ă����Z�p�����p����g���邱�Ƃɂ���āA�\�ʊE�ʌ����ɐV�����ǖʂ�B �@�X�s���g���j�N�X�ւ̊��҂ƂƂ��ɁA�Ǐ��I�ȃX�s�����o�ւ̊��҂����܂��Ă���B�Ǐ��I�Ȏ��C�I�v���[�u�Ƃ��ẮA�����^�z�[���v���[�u��������A�����^���C�͌��������m���Ă��邪�A���̋�ԕ���\�͐��}�C�N�����[�g�����琔�i�m���[�g���ɂƂǂ܂��Ă���A�P�ꌴ�q�A�P�ꕪ�q�ɑk���ăX�s�����o���s�����Ƃ́A�����ɍ���ł���B�P�ꌴ�q�����ʂ��邽�߂ɂ͌��q�X�P�[���̋�ԕ���\���K�v�ł���A���̂��߂ɂ͑����^�g���l���������iSTM�j�̗��p���K�{�ł���B��X�́A���q�A����ѕ��q�W���̂̋Ǐ��X�s����Ԃ̉�͎�@�Ƃ��āA���ꒆ�Ń��[���A���^������X�s���ƃg���l���d���̑��ݍ�p�𗘗p����d�q�X�s����]�iESR�jSTM�̊J���Ɏ��g��ł���B

�@�X�s���g���j�N�X�ւ̊��҂ƂƂ��ɁA�Ǐ��I�ȃX�s�����o�ւ̊��҂����܂��Ă���B�Ǐ��I�Ȏ��C�I�v���[�u�Ƃ��ẮA�����^�z�[���v���[�u��������A�����^���C�͌��������m���Ă��邪�A���̋�ԕ���\�͐��}�C�N�����[�g�����琔�i�m���[�g���ɂƂǂ܂��Ă���A�P�ꌴ�q�A�P�ꕪ�q�ɑk���ăX�s�����o���s�����Ƃ́A�����ɍ���ł���B�P�ꌴ�q�����ʂ��邽�߂ɂ͌��q�X�P�[���̋�ԕ���\���K�v�ł���A���̂��߂ɂ͑����^�g���l���������iSTM�j�̗��p���K�{�ł���B��X�́A���q�A����ѕ��q�W���̂̋Ǐ��X�s����Ԃ̉�͎�@�Ƃ��āA���ꒆ�Ń��[���A���^������X�s���ƃg���l���d���̑��ݍ�p�𗘗p����d�q�X�s����]�iESR�jSTM�̊J���Ɏ��g��ł���B �@�L�@�����̒��̓d�C�`�����ۂ́A���w�I�ϓ_���猾���A�L�@���W�J���z�C�I���A�A�C�I���̓d�ړ������ł���B�����̔������ԑ͓̂d�ׂƂƂ��ɃX�s����L���A���C����@�ɂ�蓮�I�����̊ϑ����\�ł���B���Y�`�[���́A���C���@������ɔ��W�����A�X�s������ɂ�锽������@���J�������B���̎�@�́A�I�𐫂Ǝ��ԕ���\�ɗD��Ă���A�������g�ł��錤���҂͐��E�ł�5�l�ɖ����Ȃ��B�{�����ł͓���@��p���āA�L�@�����̓��̋Ïk�n�d�q�ړ����ۂɂ��āA�d�q�ړ��ߒ��ɂ����镪�q�ԑ��ݍ�p�A�X�s���ԑ��ݍ�p�𖾂炩�ɂ��A�d�q�ړ����ۂ��𖾂���ƂƂ��ɁA�V�K�L�@�d�q�f�o�C�X�ւ̐����T�����邱�Ƃ�ڎw���B

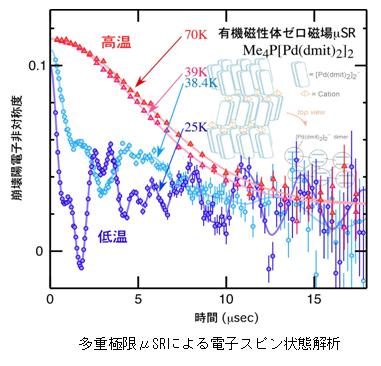

�@�L�@�����̒��̓d�C�`�����ۂ́A���w�I�ϓ_���猾���A�L�@���W�J���z�C�I���A�A�C�I���̓d�ړ������ł���B�����̔������ԑ͓̂d�ׂƂƂ��ɃX�s����L���A���C����@�ɂ�蓮�I�����̊ϑ����\�ł���B���Y�`�[���́A���C���@������ɔ��W�����A�X�s������ɂ�锽������@���J�������B���̎�@�́A�I�𐫂Ǝ��ԕ���\�ɗD��Ă���A�������g�ł��錤���҂͐��E�ł�5�l�ɖ����Ȃ��B�{�����ł͓���@��p���āA�L�@�����̓��̋Ïk�n�d�q�ړ����ۂɂ��āA�d�q�ړ��ߒ��ɂ����镪�q�ԑ��ݍ�p�A�X�s���ԑ��ݍ�p�𖾂炩�ɂ��A�d�q�ړ����ۂ��𖾂���ƂƂ��ɁA�V�K�L�@�d�q�f�o�C�X�ւ̐����T�����邱�Ƃ�ڎw���B�������e�[�} �@�~���I���͂��̎�����2.2 m�b�ŁA���ʂ͗z�q��1/9�܂��͓d�q��207�{�ł���B�]���āA�������Ő��~���I����"�y���z�q"�A���~���I����"�d���d�q"�Ƃ��ĐU�镑���B����ɁA�~���I���͐��܂�Ȃ���ɂ��Ă��̃X�s�����ɂ��Ă���̂ŁA�~���I���Î~�ʒu�ł̋Ǐ���̑���₻�̗h�炬�̊ϑ����\�ƂȂ�B�~���I���X�s���𑪒肵�ĕ����������s�����@�Ƀ~���I���X�s����]�A�ɘa�A���@�iμSR�@�j������B�~���I���̓X�s���ɂ�������Ă��鍂���x�ȃv���[�v�Ȃ̂ŁA�[������ł̋Ǐ��ꌤ���A�X�s���������Ȃ����q�j�ō\������n�̎��������A�L�͈͂ȉ��x�̈�ł̕������蓙�ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B�܂��AμSR�@�ɂ��Ǐ���̂�炬�̊ϑ����ԗ̈��10-6-10-11�b�ŁA�����q�U�������i�[10-12�b�j��NMR�i��10-6�b�j�ł͊ϑ�������Ȓ��Ԏ��g���̈�L�������ł���Ƃ������F�����B �@����μSR������@�q�W���́A�����֓d�q�n�A���̕��q�����̓��ɓK�p����ƁA�����̓d�q�\���A���`�����A�����A���q�\���A�����\�����̌������s�����Ƃł��A����ɐV�@�\�����J����̕��q�@�\�𖾂ւƌ����W�����邱�Ƃ����҂ł���B �@�����w�������́A�p��Rutherford Appleton Laboratory (RAL)�Ɓu�~���I���Ȋw�����Ɋւ��鍑�ی������͋���v��������A���E�ŋ��̃p���X��~���I��������u����-RAL�~���I���{�݁v��RAL�Ɍ��݂����B���Y�`�[���́A1995�N���猻�݂Ɏ���܂ŁAμSR�����@�����p�������E�g�b�v���x���̃~���I�����������𐄐i���Ă��Ă���B �@�{�����̖ڕW�́A����܂Ŕ|���Ă���μSR�����@�ɂ��~���I��������������荂�x�ɍL�͈͂ɓW�J���邱�Ƃł���B���ʂȐV�@�\�����i���q�W���́A�����֓d�q�n�A���̕��q�����̓��j�̍����x����������\�ɂ���V�K��μSR�X�y�N�g�����[�^�[���u�̊J���E�v�E��������AμSR�����@��p���鑽���̕���̌����ҊԂ̌����𗬂�}��A�����I�~���I���Ȋw���������n���𐄐i����B�܂��A���E�ŗB��ƂȂ鑽�d�Ɍ����i������A�����A���ቷ�A�����A�d�����A���[�U�[�Ǝ˓��j�ɂ�����μSR����������������A�����̊O�����������ƃp���X��~���I���r�[���̓�����������[�IμSR�����Z�@�̊m����ڎw���B  �@�{�����ۑ�̌����̓��e�Ƃ��ẮA

�@�{�����ۑ�̌����̓��e�Ƃ��ẮA�@�E �����x��������pμSR�X�y�N�g�����[�^�[�̐��� �@�E �c���ꔭ���p���`���d���̐��� �@�E ������p�p�Ⓚ�@�i��ߗⓀ�@�AVARIOX�Ⓚ�@�A�t���[�^�N���C�I�X�^�b�g�j�̐��� �@�E �`�F�����R�t����������p���������w������L����μSR�X�y�N�g�����[�^�[�pμ-e����d�q���o��̊J�� ����������B����-RAL�~���I���{�݂ł́A�_�u���~���I���p���X��2�̃V���O���p���X�ɕ�����2�̎����|�[�g�ɗA���ł���̂ŁA�V���O���p���X���g�����~���I��������������2���s�\�ł���B�]���āA�{�����ۑ�ŐV�K�ɐ��삷�鍂���x��������pμSR�X�y�N�g�����[�^�[�ƌ�������μSR�X�y�N�g�����[�^�[���g�p����2�̃~���I�������������Ɏ��s���邱�Ƃ��\�ɂȂ�A����������啝�ɍ��߂邱�Ƃ��ł���B�܂��A2��μSR�X�y�N�g�����[�^�[������邱�Ƃɂ��A��������������������x�ݒ蓙�ɕK�v�ƂȂ郍�X�^�C����啝�Ɍy�����邱�Ƃ��ł���B����ɕ��s���āA������A�����A���ቷ�A�����A�d�����A���[�U�[�Ǝ˓��̊O���������ł�μSR�������u�̊J�����s���A�����̊O�����������i�܂��́A�����̑g�ݍ����j�ƃp���X��~���I���r�[���̓�����������[�IμSR�������@�i�����gRF���@�A���ʌ������@�A���[�U�[���@���j�̊J�����v�悵�Ă���B�����āA�{�����ۑ��ʂ��āA�V�@�\�����i���q�W���̓��j�̍����x�ȃ~���I������������W�J����B�܂��Aμ-e����d�q��������������ʉ߂��鎞�ɔ�������w�����̍����`�F�����R�t���𑪒肷�錟�o����J�����A�����μSR�X�y�N�g�����[�^�[�p���o��ɉ��p����J���������s���B �@�����ł̌����Ɋւ��ẮA���G�l���M�[�����팤���@�\�E�����\���Ȋw�������̃~���I���Ȋw�����{�݂��~���I�������������p����������܂Ő��i���Ă����B�Ƃ��낪�AJ-PARC���݂ɔ����A����17�N�x���������Ă��̎{�݂͕����ꂽ�B���̌�AKEK�Ɍ�������~���I���r�[�����C��������ݔ���J-PARC���݃T�C�g�Ɉڐ݂���āA�~���I���{���݂��i�߂���\��ł���B���̂��߁A�����̃~���I���Ȋw�҂ɂƂ��ė���-RAL�~���I���{�݂ł̃~���I�����������́A�܂��܂����̏d�v�x�𑝂��Ă���B����ɁAJ-PARC�^�p�J�n������Ȃ�̊��Ԃ́AJ-PARC�~���I���{�݂̓r�[�����x������|�[�g�����K�������\���łȂ����������Ƃ��z�肳��A����-RAL�~���I���{�݂ł̃~���I�������Ȋw�����̐��i�́A���������A�w��I�ɂ��d�v�ȈӋ`������������B����ɁA�{�����ۑ�̐��s��ʂ��ė���-RAL�~���I���{�݂��|�������E�ō������ŗB��̑��d�Ɍ�������μSR������@�₻�̊J���Ɋւ�����l�ނ�Z�p�́AJ-PARC�ł̃~���I���Ȋw�����̓W�J�ɑ傫���v�����邱�Ƃ����҂ł���B �@�C�O�ł̃~���I�������������_�Ƃ��ẮATRIUMF�������i�J�i�_�j��PSI�������i�X�C�X�j����������B����2�̌������ł́A�A����~���I���r�[���̓����������~���I�������������i�߂��Ă���B����-RAL�~���I���{�݂ł͐��E�ŋ��x�̃p���X��~���I���r�[���̓����������������s���Ă��邪�A�����2��ނ̃~���I���r�[�����琶�ݏo���������f�[�^�݂͌��ɑ���I�ł���A���҂̎����f�[�^���ƍ����邱�Ƃ͊w��I�ɑ�ψӋ`�[���B �������e�[�}

|